在西藏自治区成立60周年之际,民间职业唐卡画师拉欧达布完成了一件创新唐卡作品《西藏公路坛城》。这幅宽93厘米、高123厘米的布面唐卡,不仅是对“两路”精神的艺术致敬,更是一位西藏艺术家用画笔记录下的时代变迁。

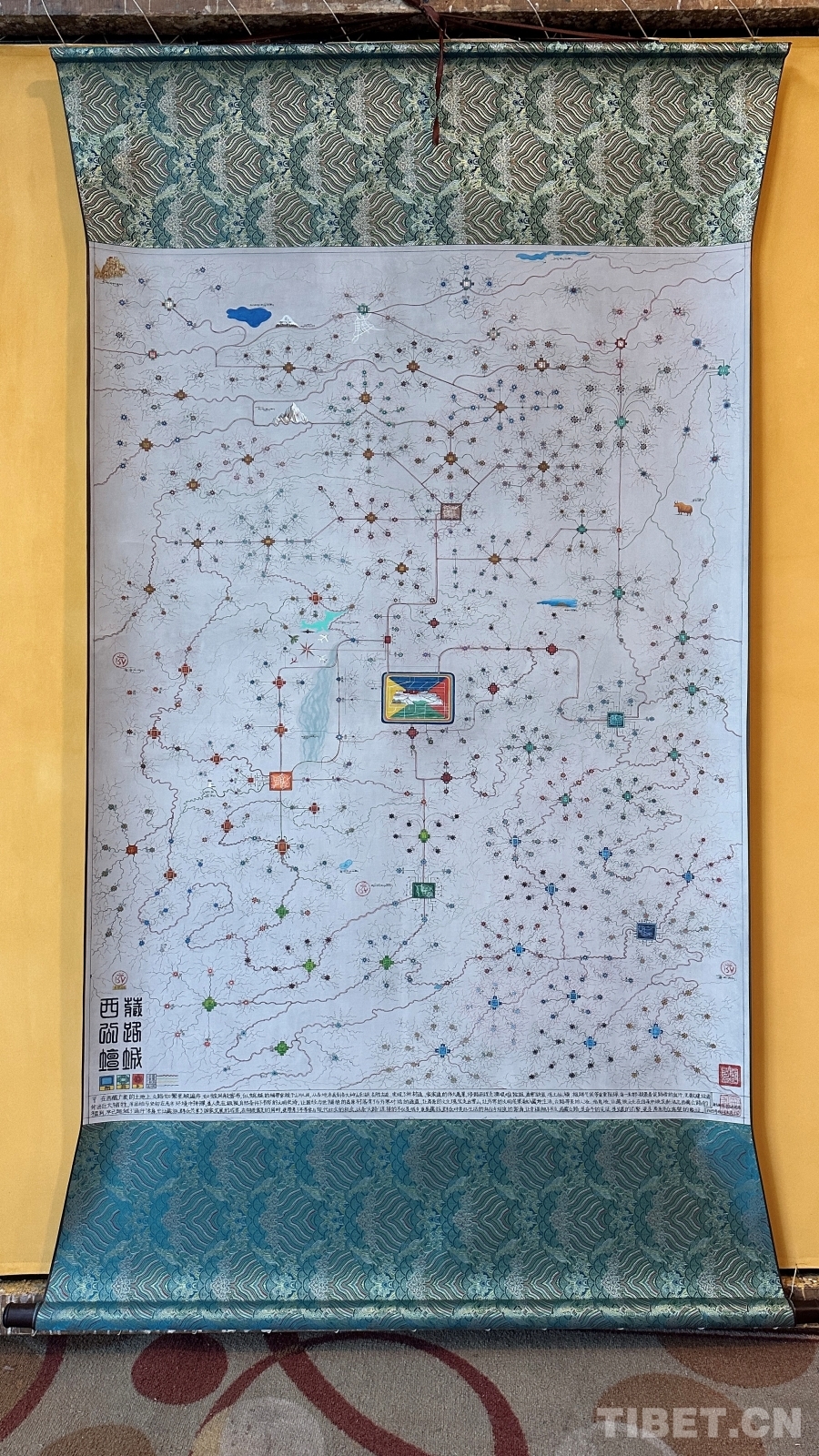

图为拉欧达布创作的唐卡作品《西藏公路坛城》

山里人的公路记忆

拉欧达布是一位来自西藏山南加查县的唐卡画师。出生于西藏山南加查县拉绥乡一个农牧家庭的他,是家乡走出的第二个大学生。2008年,拉欧达布从中国农业大学农业工程专业毕业后,没有选择考公务员,而是回到拉萨学习唐卡自主创业。他拜在画师次仁旺堆门下,从描线、调色到人物比例一点点练习。为了生活,他同时在工地和画坊打工。三年后,他开始独立创作唐卡,逐渐接到一些寺庙与个人的委托。他发现传统唐卡虽然形式严谨,但在构图与色彩上仍有改进空间,于是尝试在传统技法中加入现代绘画的视觉处理。

作为土生土长的大山人,拉欧达布对西藏公路变迁有着切身体会。“小时候,来泽当需要翻越布丹拉山,只有土路,我们常常是搭货车出行。”他回忆道,从家乡到最近的泽当市,80公里路程需要走11个多小时。1997年,达布考上了湖北省沙市六中,第一次坐车翻越这座大山去上学。“我们穿了全身新衣服,结果在半山腰车子陷进泥里,所有人都要下车推车,新衣服全弄脏了。”更惊险的是,车辆在临近山顶时突然失控,险些坠崖。那时,人们往返家乡常常是搭乘运木材的东风卡车,人站在堆满的木材顶上,一站就是八九个小时,经常看到翻车事故。

转机发生在2008年,从泽当到加查的沿江公路开始修建。同时,原来的布丹拉盘山公路也变成了更加安全的双车道。达布在2013年考取驾照后也买了车,先是轿车,但因路况不好导致损坏严重,后来换成了越野车。到2018年,从加查到泽当的沿江公路通了,但仍然是土路状态,在修期间有时候也需要翻越布丹拉山。尽管如此,在那期间,加查县里一下子就有了两三百辆越野私家车,后来沿江公路铺成柏油路之后购买私家车的人越来越多了起来。

每一次踏上回家的路,达布心里总是感慨万千。他动情地说:“是众多无名建设者的牺牲,铸就了西藏交通的奇迹。截至2025年,西藏公路里程已达到十二万四千多公里,真正实现了从零到数十万里的跨越。”如今,在西藏的深山水林之间,公路如蛛网般密布,从全国各地联接西藏各地市县,实现了村村通,家家户户都享受到公路交通带来的便利。

传统与创新的艺术探索

路的变化,成为达布创作的动机。在艺术形式上,达布选择了传统的唐卡技法和材质,但在构图上大胆创新,采用了坛城的美学样式。“纯白的画布上用无数条线描,更适合表达公路连绵蜿蜒、百折千回的特征。”他使用矿彩进行局部渲染,装裱方式则借鉴了现代国画。

创作过程中最大的困难是如何艺术地表现公路网络。“我通过分析现代地图、卫星导航、古代宝藏图和手绘地图,发现西藏公路是顺应地貌修建的。”达布描述着他的发现,“沿着河流,一条河有几个分支就有几条路;沿着山谷,一个大山谷有几个小山沟就有几条路。俯看就像一棵大树,又像是电脑芯片,一条主干道边上分出无数支线。”

这幅唐卡严格依据最新版的中国地图、西藏交通旅游地图,以及多个卫星地图和导航系统绘制,同时参考了西藏人民政府网公布的行政区域资料。它以拉萨市(布达拉宫)为中心,用六种颜色代表六个地级市和一个地区,各市区域管辖下的县乡镇用不同颜色相互区分。

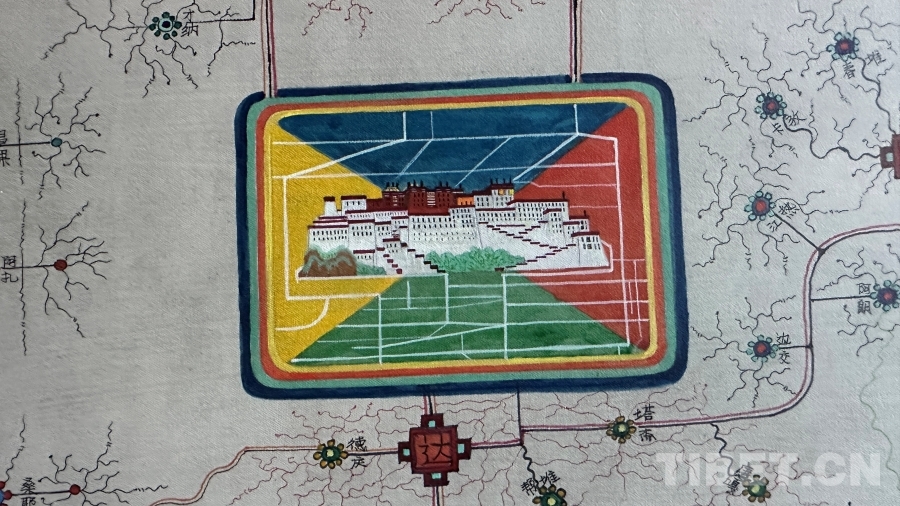

图为唐卡作品局部

坛城在唐卡中体现以水土风火为基础形成的高度抽象的宇宙形态,坛城可以理解为世界,人们以坛城为比喻某地某物为重点或主要的“中心”观,如冈仁波齐为世界(坛城)的中心、大昭寺为西藏的中心等等。这幅画以布达拉宫作为拉萨市中心地标建筑,公路从全国任何一个地方都能抵达拉萨市中心,又从拉萨通往西藏任何边境地方的县乡村到家门口,就像坛城画中复杂的线条表现宇宙元素一样,把西藏公路的繁杂性和数以万计的里程抽象化表达,却也不失唐卡本身的传统味道。

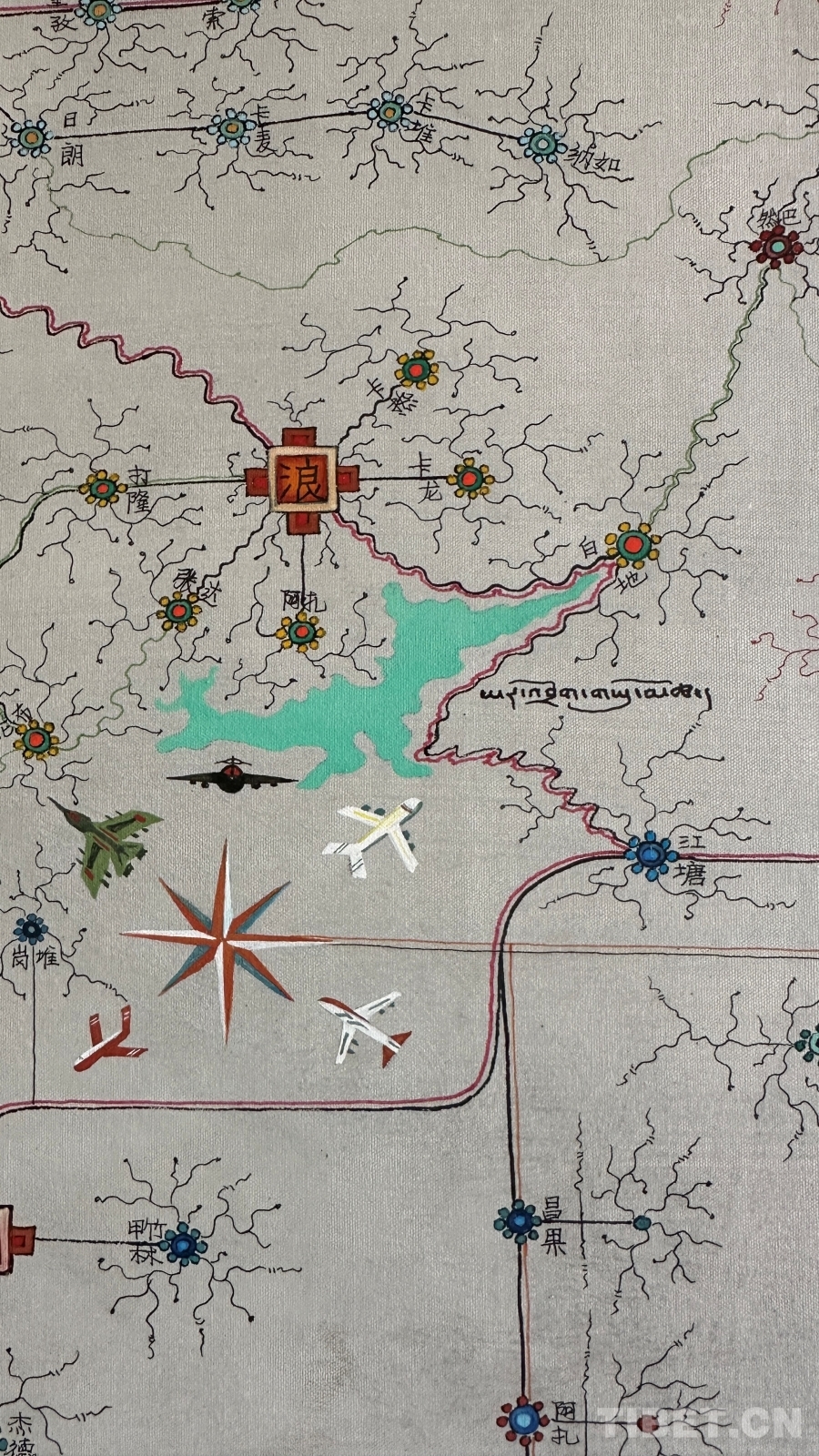

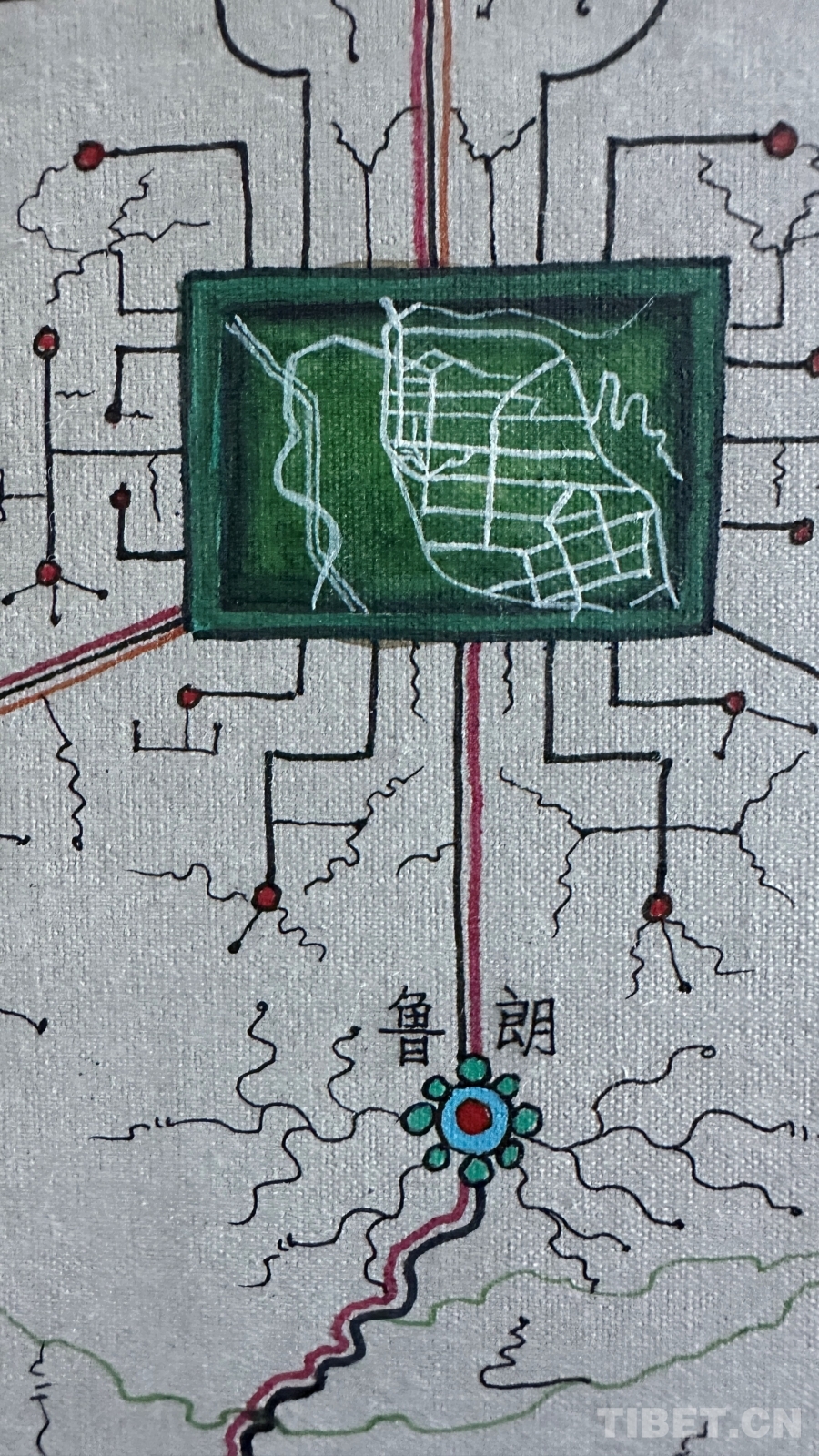

达布详细解释了这幅唐卡的图像系统:正方形代表市、区,内部画有该市区主干道地图;十字方形代表县;圆形宝石形代表乡镇;藏文“嗡”字代表名胜古迹;此唐卡以黑线为所有公路基础线,黑线边上的红黄线代表国道和高速,绿线代表省道,黑细线代表县乡镇及村级公路。沿途还绘制了珠峰、古格王国遗址、纳木错等代表性景点,并用藏文标注名称。

具体而言,画面上方赭石色代表日喀则市及各县乡镇,再往上的白色区域是以嘎尔县为中心的阿里地区;左侧菊黄色为山南市;右侧深绿色是那曲市;下方草绿色为林芝市;右下方蓝色则是昌都市。

图为唐卡作品局部

作为一件与地图密切相关的作品,达布主要依据公路主线和国家公布的行政区域进行描绘,对于一些在常用地图上无法精确定位的地名,采取了审慎态度。达布还追溯了西藏的地图绘制传统,认为可以从著名的《西藏镇魔图》开始算起。然而,创作中的挑战并没有阻碍他的创作热情。“画着这幅画,我觉得这是一个普通唐卡画师用画笔感恩当下,是对历史的真实记录,对伟大工程成果的赞扬,也是对传统唐卡表现形式的突破和思考。”

图为唐卡作品局部

以路为笔,勾勒时代印记

公路的延伸不仅改变了交通条件,更深刻影响了人们的生活方式和思想观念。达布观察到,公路修通后,老百姓的收入来源更加多元,从过去依赖放牧、虫草和传统手工艺,扩展到运输、建筑、电力建设等多个领域。

“更重要的是观念的变化。”达布说,“年轻人更愿意走出去,到外面打工闯荡。”视野开阔了,选择也更加准确。在达布看来,在了解了很多不同的生活方式之后,通过自己的理解再去选择,才是真正意义上的幸福生活,而不是在过去眼界有限之下情况下的随波逐流。

这幅《西藏公路坛城》超越了传统唐卡的内涵,成为记录时代的艺术文献。达布以一名艺术家的独特视角,将个人的成长记忆与西藏的发展历程融为一体,尝试在传统唐卡技艺与现代主题之间找到了平衡点。

当被问及为何选择公路作为主题时,达布认为公路涉及每一个家庭、每一个人。因为有路,大家才会买汽车,才能享受现代化生活。这是公路带来的福利。

每一笔勾勒,不仅是道路的轨迹,更是一个时代的印记;每一抹色彩,不仅是地域的区分,更是生命的温度。在这幅创新唐卡中,我们看到的不仅是西藏公路网络的物质形态,更是一个民族走向现代化的精神历程。(中国西藏网 文/刘冬梅 供图/拉欧达布)

图为唐卡作品局部