写作缘起

1974年,国家关心西藏医疗事业和西藏群众身体健康,组建了“全国八省市医疗队赴藏慰问团”,飞赴雪域高原送去党的温暖。著名摄影理论家、中国摄影金像奖获得者、陈复礼摄影美学思想研究权威丁遵新先生,与笔者母亲邓晓安,早年都是湖北省卫生厅干部,都是慰问团的成员。

图为2025年3月21日,丁遵新先生在书房研究侯登科摄影作品 摄影:邱晞

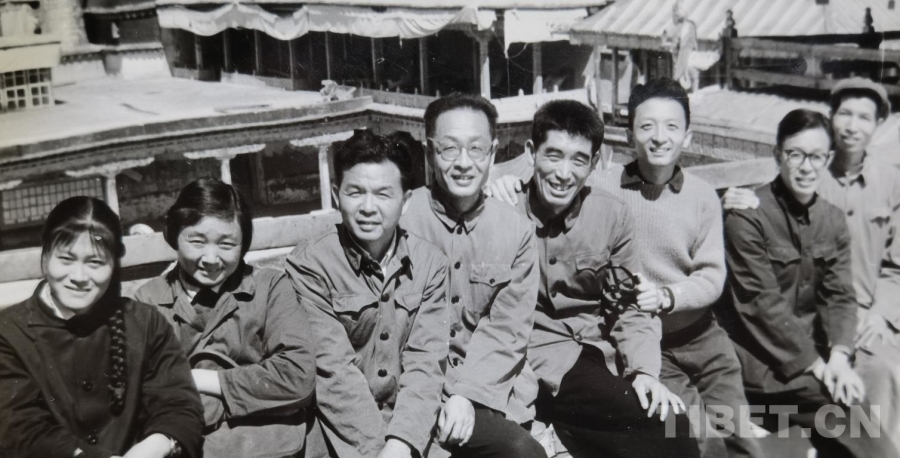

早在1973年,湖北省便派出了一支40多人的援藏医疗队。一年来,医疗队克服重重困难,满腔热情地为西藏群众防病治病,成绩可喜。湖北省慰问团此次赴藏,也想实地了解医疗队的工作情况。慰问团7名团员中,有两位是当时省卫生局干部,这两人便是丁遵新和笔者的母亲。母亲负责组织工作,丁遵新是随团摄影记者。那时,他们刚四十出头,风华正茂,带着一腔热血飞赴祖国边陲,丝毫未考虑个人安危和家庭困难。

笔者那年读小学一年级,父亲是军人,坚守在部队无法回家照料。依稀记得,8岁的我独自带着5岁的妹妹,“熬”过了两个多月没有父母在身边的艰难日子。幸得卫生局家属大院几位好心邻居的帮忙,我们兄妹才没有饿肚子。

前年,母亲遗留给我一本珍贵相册,里面荟萃了她一生精彩瞬间和对生活的美好回忆。2025年3月初,我翻阅这本相册,追忆母亲早年音容时,发现一组湖北慰问团团员在拉萨布达拉宫等地的合影照,一共10张。记得母亲曾说,丁遵新在西藏为他们拍了许多照片。

3月21日,我怀揣相册,专程登门拜访丁遵新先生。来到丁先生家,一壁字画,满屋书香。92岁高龄的先生,依旧精神矍铄,思维敏捷。我说明来意,摊开相册,请先生辨认这组西藏照片是否出自他手?先生凝视着照片,一时语塞,说:“当年湖北团只有我一名摄影记者,这些相片肯定是我拍的。”激动之余,老先生进到书房翻腾了好久,终于又找出两张当年的西藏照片,其中一张为罕见彩色印刷品,加上我母亲保存的,总计12幅。

如今,半个世纪过去了,这组图片边缘已泛黄,但岁月抹不去的痕迹,依然清晰地映衬着团员们在高原上明媚的脸庞,跳动着他们不惧艰苦抗击高寒的火热情怀。50年后再品这些照片,画面还是那样质朴纯真、鲜活动人。都说摄影是“岁月留痕”,留什么“痕”?留的是人的“精神之痕”!

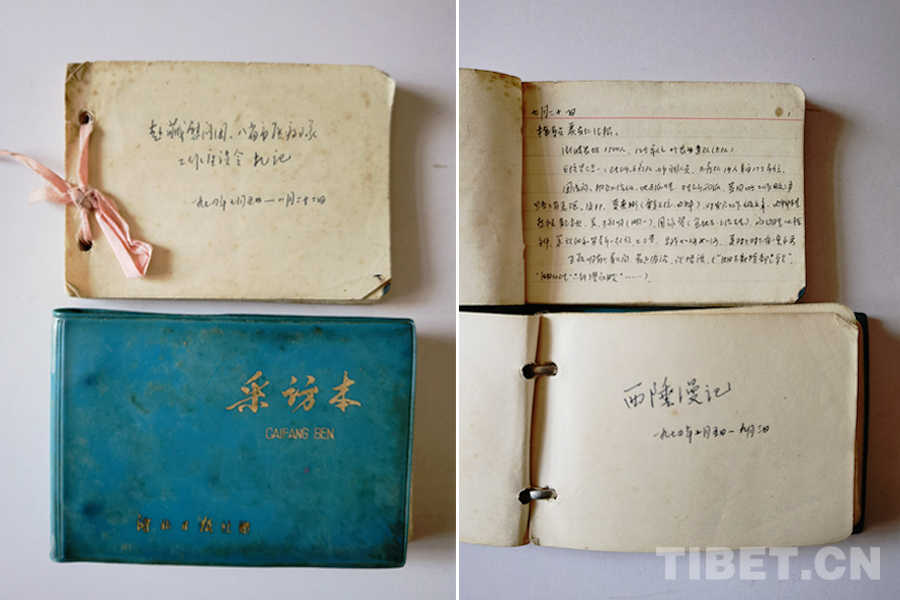

梳理完这些亲手拍的片子,丁先生突然想起,他当年赴藏写有日记,还保存着,我大为惊讶,本能地意识到这是极珍贵的档案资料。先生又翻书柜,找出个小本子,上面依时间顺序,密密麻麻地记载着湖北团队几乎每天的活动。真是难得一见的宝贝呀!经先生同意,笔者对日记逐页拍照,带回家研究。

接着一连数日,笔者认真拜读先生起名《西陲漫记》的日记。往事如烟,母亲和丁先生等团员们在高原边陲所经历的“苦”,所分享的“甜”,一一浮过眼前。我眼眶湿润了,深深地被他们那一代人为西藏为国家的奉献精神所震撼!随后,笔者又查阅了先生与湖北日报记者联合发表在《湖北日报》1974年10月10日第三版上的报道《湖北医疗队在西藏》,更是被医疗队员们无私无畏服务藏族群众的爱心莫名地感动。现在,笔者决定严格以丁遵新先生日记为线索,再结合当年相关报道,写下湖北医疗慰问团及医疗队半个世纪前赴藏的那串感人故事、那段精彩岁月,并附上丁先生当年拍摄的西藏组照,以飨读者。

谨以此文,向当年赴藏医疗队及慰问团团员们,向为祖国边疆建设事业奉献“芳华”的那一代人,致敬!

图为丁遵新“全国八省市医疗队赴藏慰问团《西陲漫记》(一九七四年七月五日——九月三日)” 摄影:邱晞

修复的飞机终于飞向西藏

据丁遵新“全国八省市医疗队赴藏慰问团《西陲漫记》(一九七四年七月五日——九月三日)”记载,湖北省慰问团7名成员包括:团长汪振中(省委宣传部政治处),团员邓晓安(省卫生局医政处)、李贵方(武汉医学院医政处)、许培枝(荆州地区卫生局)、苑克力(武汉市卫生局政治处宣传科)、陈和玉(湖北日报文教部)、丁遵新(省卫生局《湖北卫生》编辑组)。

1974年7月5日,湖北省医疗队赴藏慰问团成员乘列车北上,8点30分离开武昌,下午6点10分抵达郑州,为中转卧铺票颇费了一番周折。夜宿郑州北二七浴池旅社,一屋数十人,鼾声此起彼伏,实难入眠。夏日炎炎,睡觉时一个个都脱得精光。

6日上午8点30分转乘上海至成都的列车西行。车窗外,西安一带一片高原景色,窑洞时隐时现。夜过宝鸡后,隧道特别多。7日中午抵达成都,住东方红宾馆三楼。大约时差关系,成都晚上8点街道还十分明亮,9点多才暗了下来。

8日,因为要等西藏驻成都办事处领导的接见,大家未外出,晚上才见到了办事处书记和主任。原来说8日飞机票已订好,但并未办妥。因飞拉萨的两架伊尔18型飞机,有一架刚修复,需要试飞。如改用三叉戟飞,又恐怕在缺氧、低气压条件下不能发动,需要人为创造相应条件先行实验,故行期难以确定了。

直到17日,才有确切消息,明天可飞拉萨,于是大家下午开始整理行装。团员中,有好几位是第一次坐飞机,特别紧张。18日,4点起床,半小时乘车赶到机场,7点半伊尔18—206飞机起飞。因为成都至拉萨航线是二级安全要求,因此配了两名机长、两个驾驶员。飞机离开地面后,窗外,村落田畴历历在目,川蜀大地渠道纵横,阳光闪烁,风景美极了!

严酷的高原反应向每一个人袭来

18日9点53分,飞机降落在贡嘎机场。踏上拉萨的土地,一股清凉感扑面而来。拉萨空气清新,蓝天白云分外耀眼,天空湛蓝,十分可爱。来接机的人群车辆不少,大家很快就上了车。贡嘎机场离拉萨市还有八九十公里,汽车沿着雅鲁藏布江蜿蜒行驶,内地已是盛夏,这里还是菜花飘香、青稞抽穗的季节。车行两个半小时,到达慰问团驻地——第三招待所,这儿离市区还有9公里,但布达拉宫已遥遥在望了。

下车伊始,身体似乎没啥反应,但不久高原反应就出现了。团员们普遍头痛乏力呼吸急促,有的嘴唇发紫,有的恶心呕吐。保健医生开始逐个检查,有两人开始吸氧。丁遵新自我感觉还好,仅仅有点头痛发胀。但医生检查,血压下降,高压75,低压50。当晚饭后吃了药便上床睡觉。

拉萨的夜晚很凉,但晚8点太阳还没落山,9点半才没了光线。晚上,李贵方支撑不住了,胸闷心慌,开始吸氧。丁遵新还算好,只是头痛。负责接待的领导同志一再要求,大家3天内不准外出,不交谈,任务就是躺下睡觉。

第二天清晨,拉萨的天格外晴朗,空气清新,四周绿树成荫,一切似乎都与内地没啥区别,但大家却出现了不可抗拒的高原反应。头部胀痛,四肢乏力,活动稍快就心慌气促,团员都害一样的病。每餐三菜一汤外加三个小碟,有饭有面有馒头,但谁都吃不香。走起路来摇摇晃晃,感觉在踱方步。互相见面就问:你怎么样了?

陈和玉一直说没啥反应,但到下午也支持不住了。刚吃完晚饭,出门就吐,夜晚敲门找上海慰问团同志借氧气袋。邓晓安也出现反应。

丁遵新虽头痛,但吃了止痛片便感觉好了些,血压有所回升。想开始工作看些材料,但心有余而力不足,只好作罢。

第三天,高原反应越来越重,症状多种多样,头痛厌食,失眠乏力最普遍,消化道反应就是胀气。原来心血管有毛病的,大都发作了:血压升高,心肺功能异常。有的鼻子痛,有的关节痛,有的恶心呕吐。

苑克力,25岁,是湖北团最年轻的团员,前两天反应最轻,第三天也不行了。关节痛,胸闷,吸上了氧。陈和玉持续吐,已有一天未进食,开始注射葡萄糖。夜间,邓晓安突感胸闷气急,有虚脱感,忙找医生注射葡萄糖,一直折腾到半夜12点多。丁遵新头已无不适感,但厌食乏力,动作快点就气短。

第四天,苑克力病情恶化,腹部胀痛难忍,面色发紫,决定送医院治疗。在西藏总医院诊断为肠功能紊乱,肠内积气,问题不大。

下午,医疗队同志来汇报工作,丁遵新忙于记录,思想高度集中,搞了四个多钟头,到晚饭前,头痛呕吐,勉强喝碗稀饭,赶紧躺下睡觉。晚上医生送来一袋氧气,吸了半袋顿觉头脑清醒,心胸舒畅。

直到第六天,丁遵新才开始感觉良好,中饭胃口好转,血压恢复正常。上午到自治区公安局、劳改医院等处进行礼节性拜访。下午观看了香港电影《万紫千红》。

图为湖北医疗慰问团及医疗队的同志们 摄影:丁遵新,1974年

开始适应高原 藏族群众能歌善舞爱拍照

拉萨气候多变,温差很大。医疗队同志做过实验,11月份用温度表测量,阳光下室外36摄氏度,但室内却是零下10多摄氏度。由于海拔高,气压低,在拉萨烧水80度就开了,做饭非用高压锅不可。

27日上午9点半,丁遵新出发去西藏军区生产建设部队澎波农场。出拉萨市沿拉萨河开车往东北行,山路崎岖,进入澎波后地势平坦,一片河谷腹地,绵延八九十里,庄稼茂盛,据说这里冬小麦亩产高达1300斤。藏族群众的村落颇似古代城堡,平顶建筑,高高低低,四周垒起土墙,树木甚少,因缺乏木材,建筑全系土石结构。这里海拔3900米,比拉萨高200米。12点到达,下车后丁遵新一测脉搏,每分钟达100次以上。

28日开了一天汇报会。晚上,澎波农场文艺工作队专程演出,七八个歌舞节目具有相当水平。舞蹈、独唱、乐器合奏均具有鲜明民族色彩,豪放有力,明显表现出藏族人民能歌善舞的特色。一个只有一万四千多人的农场,能有这样的演出水平,是内地远远不能及的。

29日,丁遵新开始为当地群众拍照。群众非常喜欢照相,一听说要照相,都立即回家换上崭新鲜艳的藏族服装。实际上,到拉萨的第二天,丁遵新就学会了第一句藏语:亚克多(好),这样方便与群众交流。30日,农场十分热情,专门为慰问团宰了一头牦牛、一头猪。中午,农场医院为慰问团举行了欢迎宴会。31日,难得的一个晴天,丁遵新赶着拍了一整天照片,中午没有休息,穿上藏袍也给自己照了张像。8月1日建军节,这天也是藏族的望果节。许多群众都换上了新衣裳,围坐在草地上,喝青稞酒,饮酥油茶,吃糌粑,其乐融融。

这里要谈谈巴桑书记。巴桑,出身农奴,37岁已是自治区党委领导。她坚持不结婚,立志等西藏改变面貌再成家,她怕家庭拖累影响工作。她保持艰苦朴素作风,不住机关,不吃小灶,不要警卫员,出门不骑车不坐车,中午就在办公室捏点糌粑吃,真是西藏人民的好书记!

听翻身农奴控诉残忍至极的叛匪

8月5日,“赴藏医疗队工作座谈会”正式开幕。大会颇为隆重,西藏自治区和拉萨市重要领导均出席会议,国家卫生部负责人姜惠莲同志作重要讲话。

7日召开诉苦大会。上午,尼木县的一个生产队长西洛次仁一家三口,在大会上作了生动而深刻的发言,控诉了万恶的农奴制及其余孽。

西洛次仁一家当农奴,祖父母、父母被活活折磨致死。1959年西藏平叛改革,他家分得了田地、牛羊,过上了幸福生活。但被打倒的三大领主视其为眼中钉、肉中刺。1969年,他们煽动叛乱,叫嚣“不仅改革时分的牛羊、田地要还,还要你们的心脏。”

当年5月8日,西洛次仁的妻子被叛匪用斧头砍掉了双手,他们在西洛次仁的衣服上涂抹他妻子的血并威胁他,接着又用刀剁断了他的右脚,脚断了,但剁不下骨头。他们又用木头垫在下面,再用斧头剁,此时西洛次仁已昏迷不醒。5月9日,解放军消灭了叛匪,把西洛次仁和他妻子送到拉萨总医院治疗3个月。他妻子被砍断双手时,已怀有身孕,在医院平安生下一个男孩,长得活泼可爱。

西洛次仁以他的切身经历和血的事实,愤怒声讨了吃人的封建农奴制,令大会听众深受教育。

鼻血涌流如注仍坚持工作

8月7日当晚,丁遵新突然流鼻血,涌流如注。好不容易才止住了,医生说这仍然是高原反应。8日上午,第二次流鼻血,但丁遵新不顾病痛,仍然将拍完的彩色胶卷寄往中国图片社冲印。这是他带到西藏的唯一一卷彩色胶卷,十分宝贵。用彩色胶卷为援藏医疗队拍照,是他这次西藏行最重要的工作。

9日又流了两次鼻血,但10日仍开始整理材料《西藏高原卫生村》。

参观教育展览馆 农奴制暴行令人发指

8月11日,慰问团集体参观了“西藏革命教育展览馆”等地。展览显示,封建农奴制社会的税目多达数十种,稀奇古怪,令人瞠目,如:去拉萨税、入狱税、怀孕税、逛林卡税、不生不死税等等。“朗孜厦”是西藏地方政府设在拉萨的最高司法机关,是三大领主设在拉萨的人间地狱。“朗孜厦”每年抓进农奴约600人,处死40至50人当祭品。“朗孜厦”分三层,最下层是牢房,暗无天日,有蝎子洞一间,专养毒蝎咬死囚犯。“朗孜厦”刑罚异常残酷,有骑在烧红的铜马上游八廓街;有剖腹露出五脏游街;戴重达28斤烧红铁镣;戴重达43斤半的石帽并挖眼,后用滚油烫;挖膝盖骨;抽腿筋等等。

参观完两个展览馆,团员们心情沉重,更深感医疗队援藏意义重大:要守护西藏群众的生命健康,促进人口的恢复增长!

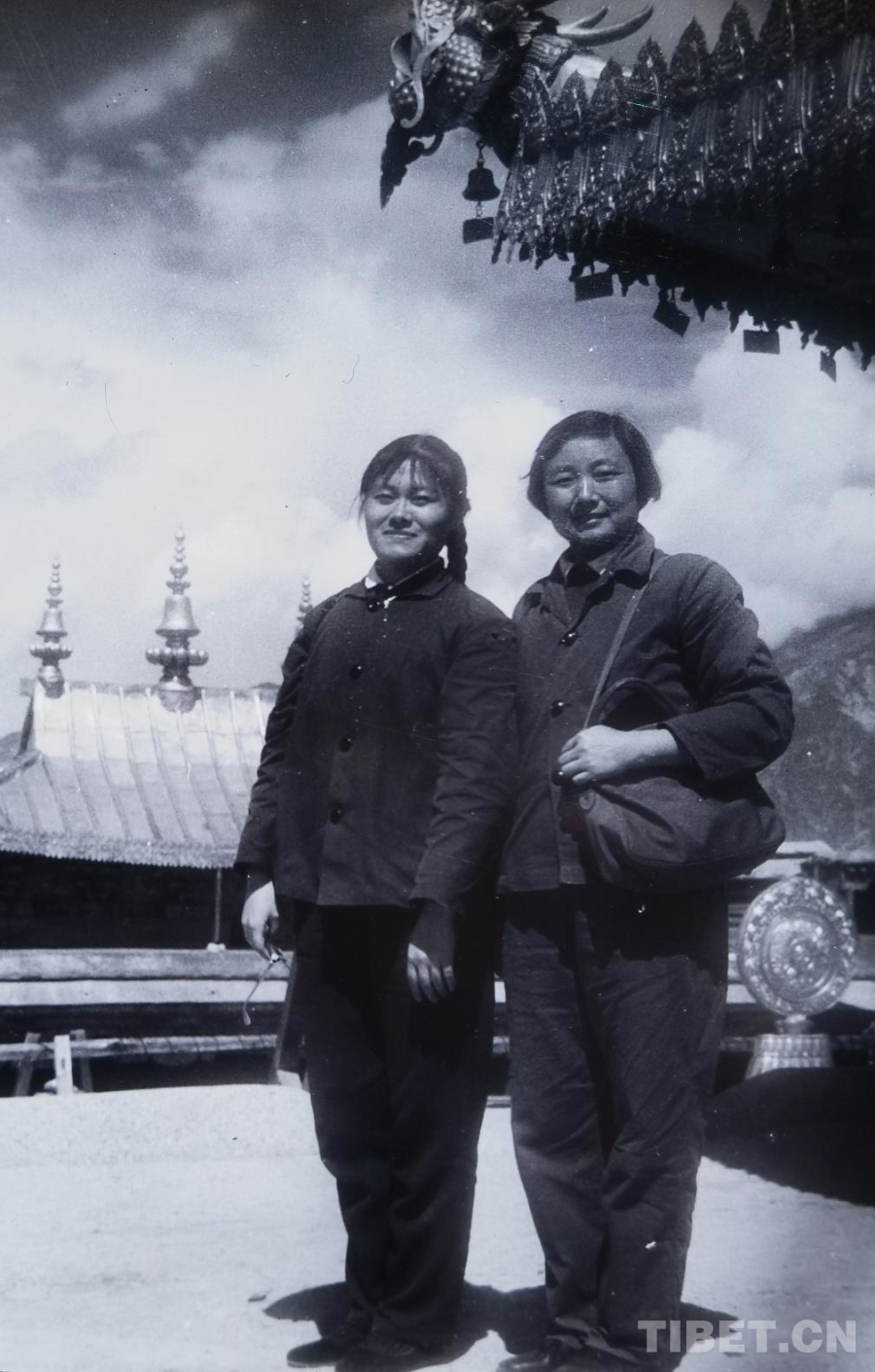

怀着对西藏群众深切的爱和朴素的阶级感情,16日至27日,丁遵新连续采访湖北援藏医疗队,写作完成了约4000字通讯《雪山青松根连根》和约5400字报道《努力改造世界观 全心全意为翻身农奴服务》。与此同时,湖北日报女记者陈和玉也深入一线采访,了解到许多湖北医疗队援藏的感人故事。

图为陈和玉(左)与邓晓安(右) 摄影:丁遵新,1974年

“帐篷医院”

林芝地区波密农场附近,有几处社员家门口支起了帐篷,人来人往。这里是湖北援藏医疗队第三分队为方便群众搭建的“帐篷医院”。

说起“帐篷医院”还有段故事。1974年年初,波密农场附近有位叫仁真旺姆的老阿妈双目失明,她焦急找到医疗队要求治病。医生发现她患有白内障,需要手术。可医疗队刚来,还没有适应高原反应,又缺乏医疗器械,马上手术困难很大。是迎难而上,还是退缩不前?眼科医生龚纯惠思想斗争很激烈。她想到了老阿妈过去给农奴主做奴隶,终年劳碌以致瞎了双眼,今天党和毛主席派我们来到西藏,就是为他们解除病痛的,我怎能犹豫不决?于是她和同志们一道开动脑筋,用废料做肌肉镊子、开睑器等眼科器械。没有眼科手术专用的开张器、骨鎈等,她大胆采用普通外科手术器械代替,并用土办法配制需要的药液。没有灯光设备,就用手电筒替代。终于在电筒光下,她成功地为患者做了第一例白内障开盲手术。当见到光明的那一刻,老阿妈不住地高呼“中国共产党万岁!”“毛主席万岁!”

老阿妈复明的喜讯像春风吹遍了高原的深山密林,消息甚至传到了青海省,许多群众骑着马,带着糌粑前来求医。病人增多,给医疗队带来新难题,有限的病房住不下许多远道而来的病人了。为了及时救治更多的眼病患者,在当地社队支持下,医疗队搭起帐篷,增设了8张简易病床。

从此,前来“帐篷医院”看病的人越来越多。龚纯惠和当地几位医务人员,无论天寒地冻,刮风下雨,总是提着换药篮子、手术器械到“帐篷医院”上班,挨户挨铺地为病人检查治疗。高原气候经常使龚医生头昏头痛,但是她从不叫苦叫累。五个月来,她在“帐篷医院”里施行开盲手术和治疗其他眼病62例,使33位双目失明的当地患者重见光明,群众称赞她是毛主席派来的好“阿姆吉纳”(医生)。

带不走的当地“医疗队”

澎波农场流传着一个医疗队员帮助农场医院接生员成长为妇产科医生的动人故事。

1973年9月,湖北医疗队刚到农场医院时,医助接生员扎桑听说医疗队一分队陈昌萍是妇产科医生,格外高兴,决心向她学习。陈昌萍明白扎桑的心意,很乐意教她,两人很快结下了深厚友谊。但扎桑只有小学文化程度,教学时,对医学知识理解较慢,陈昌萍有了畏难情绪。一次在和扎桑谈心时,陈昌萍了解到旧社会她一家八口都给农奴主当牛做马,父亲被活活折磨死,扎桑也当了17年奴隶。扎桑苦难的家史让陈昌萍心绪久久难以平静。她意识到,要从根本上改变西藏缺医少药的状况,必须培养当地医务人员。扎桑虽然文化低,但是她对党和毛主席感情深,为人民服务的愿望强烈。于是,她把帮助扎桑和当地医务人员视为己任。为了让扎桑更快掌握妇科常见病防治技术,她不顾高原反应症,休息时,用废料做胎盘、婴儿模型,给扎桑讲基础课,让她在衣扣上系带子练打结,在纱包布上练缝合等基本功。分到科里的义务劳动,陈昌萍总是抢着干,好腾出时间让扎桑学习。工作中,她大胆让扎桑实践,从实践中巩固理论知识,掌握技术。同时,陈昌萍还虚心向扎桑学习藏语和骑马,以便更好为藏族人民服务。陈昌萍的耐心指导,使扎桑进步很快。经过近一年的学习,扎桑已能独立做妇科内诊和计划生育、难产处理等手术。1974年5月,扎桑第一次单独登上手术台,成功为一名妇女做了妇科手术。

像陈昌萍这样无私教当地医务人员的故事还有很多。一年来,医疗队先后培训136名本地医务人员。许多同志为了学员尽快掌握针灸、注射,让他们在自己身上一遍遍地练针;由于教材不足,大家熬更守夜,自己动手编写刻印了20万字的讲义。一些同志牺牲休息时间为学员辅导补课,使许多医务人员、赤脚医生的医技水平迅速提高,为当地留下了一支带不走的“医疗队”。

图为《亲如姐妹》 摄影:丁遵新,1974年

建设边疆卫生村

“昔日巨龙村,到处是粪坑,人畜共饮水,疾病常发生。今日巨龙村,人人讲卫生,村中有井水,家中厕所净,群众生产有干劲,千里边疆卫生村。”这段顺口溜,是澎波农场巨龙村群众在总结本地卫生变化时唱出的心声。

1973年10月,驻澎波农场的医疗队员下乡巡回医疗时,发现巨龙村得肠道传染病的农工比较多。一了解,原来许多群众有饮生水、吃生肉的旧习惯。于是在医疗队党支部带领下,队员们来到巨龙村发动群众开展爱国卫生运动。他们和群众一同劳动,利用歇工时间,向大家宣传喝井水、吃熟食的好处,介绍预防常见疾病的卫生知识,群众喜听易懂。医疗队员余冬英等还带头帮群众打扫街道庭院,填粪坑,清理污水沟,有的队员亲自动手帮农工改灶。经过几次突击战,全村填平大小粪坑57个,新建公共厕所2个,修建水井2口,改灶45座,还修了一条直贯全村的宽5米、长500米的大路。经过近一年努力,巨龙村家家订立了爱国卫生公约和逢十卫生日制度、卫生评比制度,做到经常打扫,定期检查。社员发病率大幅降低,健康水平不断提高,有力促进了农业生产的发展。

一半队员向当地党组织递交入党申请书

“西藏是个大课堂,晒黑了皮肤炼红了思想。”这是医疗队员们与记者畅谈援藏体会时常说的一句话。

内科医生吴诗信有10年临床经验,这次去西藏,组织上根据需要安排他担任护理工作。搞过10年临床的医生去做护理?大家议论纷纷,他自己也有想法。一次在参观修水渠时,他见到许多当地妇女为了提早完成任务,和男同胞一样不顾严寒,站在冰水里劈山炸石。有位叫边交的老人生了病,队长让他在家休息,可他却主动和老伴上山打柴,运往70里外的工地。对照这些普通农牧民,吴诗信觉得自己思想差距太大。当医生、搞护理都是为人民服务,自己必须去掉头脑中的私字。从此他干劲倍增,每天坚持为病人打针换药200多人次,精心护理。

队员们在巡回医疗中,经常听到翻身农奴讲旧社会农奴制的残酷压迫,他们过的是牛马生活,今天翻身得解放,真是喜马拉雅山高,也没有共产党和毛主席的恩情高,雅鲁藏布江水长,也没有社会主义幸福道路长。西藏农牧民对党的感激之情,深深地教育了队员们。许多同志开始越冰川跨河谷,走村串户,带病给群众送医送药。有的同志打破科别界限,做一专多能的医生。有的队员不仅为人治病,还给队里的牛接生、马阉割。寒冷的冬天,一些队员用体温护住输液瓶,方便病人输液。为了使自制的药剂安全有效,好些队员首先在自己身上试注。近一年里,已有一半队员向当地党组织递交了入党申请书,有3名队员光荣入党。

访问农场寺庙 感受西藏农业进步和贫苦僧人翻身的喜悦

8月17日,湖北医疗队慰问团召开闭幕式大会,自治区领导及国家卫生部负责人姜惠莲同志讲话。18日晚上,慰问团开小会,讨论派团员去林芝扎木镇继续慰问的事。

19日上午,集体参观访问生产建设师七一农场,下午参观地毯厂、藏医院。七一农场有600亩冬小麦,平均亩产700斤,一般能长到齐胸高,比内地小麦产量高多了。据说当时华北冬小麦平均亩产只有200斤,而西藏冬小麦亩产最高已达1300斤。当时全西藏已有冬小麦32万亩,占耕地总面积的40%。苏联认为冬小麦最高只能在海拔4000米以下种植,而西藏已在4100米以上地带种植成功。七一农场温室的柿子椒一个重达半斤,苹果园的苹果大的两个一斤。苹果园里还有陈毅元帅1956年来西藏时栽种的红元帅苹果树一株,亭亭如盖,果实累累。这主要是西藏日照充足,光辐射强,昼夜温差大的缘故。

20日,集体参观访问布达拉宫、大昭寺、哲蚌寺、罗布林卡。哲蚌寺在拉萨市西郊山坡顶上,依山而建,层层向上,红墙金顶,蔚为壮观。该寺过去80%是穿袈裟的奴隶,20%的高级喇嘛是统治者。平叛改革后,成立了“哲蚌寺贫苦喇嘛协会委员会”,有喇嘛300余人,大部分自食其力,他们培育的苹果、水蜜桃生长甚好。参观休息中,喇嘛们拿出自产水果招待,十分热情,说是党和毛主席解救了他们,给他们带来了这么好的水果,一定要吃,不吃他们会很难过的。

图为湖北医疗慰问团及医疗队的同志们 摄影:丁遵新,1974年

部分团员不畏险阻赴林芝扎木镇慰问 再见了,西藏!

8月21日,各省慰问团相继离藏。湖北团召开队委会,去扎木镇慰问的事初步定下来了。公安局派两辆小车,去3人,湖北团去4人。往扎木镇有600多公里,路况很差,需翻过5200米的高山,越过著名的泥石流地区,因系雨季,林芝到扎木一段经常塌方翻车。丁遵新此前曾在会上表态,决不畏惧艰险,能去一定要去。

22日,湖北慰问团上午开会,正式决定扎木镇去4人,分别是团长汪振中及团员邓晓安、陈和玉、许培枝,李贵方、苑克力、丁遵新3人提前返汉。25日,忙里偷闲,丁遵新第一次去逛了拉萨百货公司。中午,又围着布达拉宫寻找拍摄角度,拍了两张风光照。26日,拉萨的树叶已开始泛黄,是该回家了。

30日,汪团长来电报,让拉萨这边提前为他们订返汉机票,说明去扎木镇的同志们一路平安。丁遵新心情大好,下午4时,拉萨天空云彩飞扬,便再次赶往布达拉宫又拍了两张风景照。7点20分,告别了领导和医疗队的同志们,出发去机场,送行的车一路向西追赶夕阳,依拉萨河、雅鲁藏布江蜿蜒而行。山水如画,踏上归途的感受和来时大不一样,不知不觉中,眼里噙满了泪水。怀着依依惜别的心情,丁遵新默默回望着拉萨,说了声:再见了,西藏!(中国西藏网 文/邱晞)