今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。正如习近平总书记重要讲话指出的“天下艰难际,时势造英雄。在14年反抗日本军国主义侵略特别是8年全面抗战的艰苦岁月中,全体中华儿女万众一心、众志成城,凝聚起抵御外侮、救亡图存的共同意志,谱写了感天动地、气壮山河的壮丽史诗”。

四川民族学院郭重曦绘

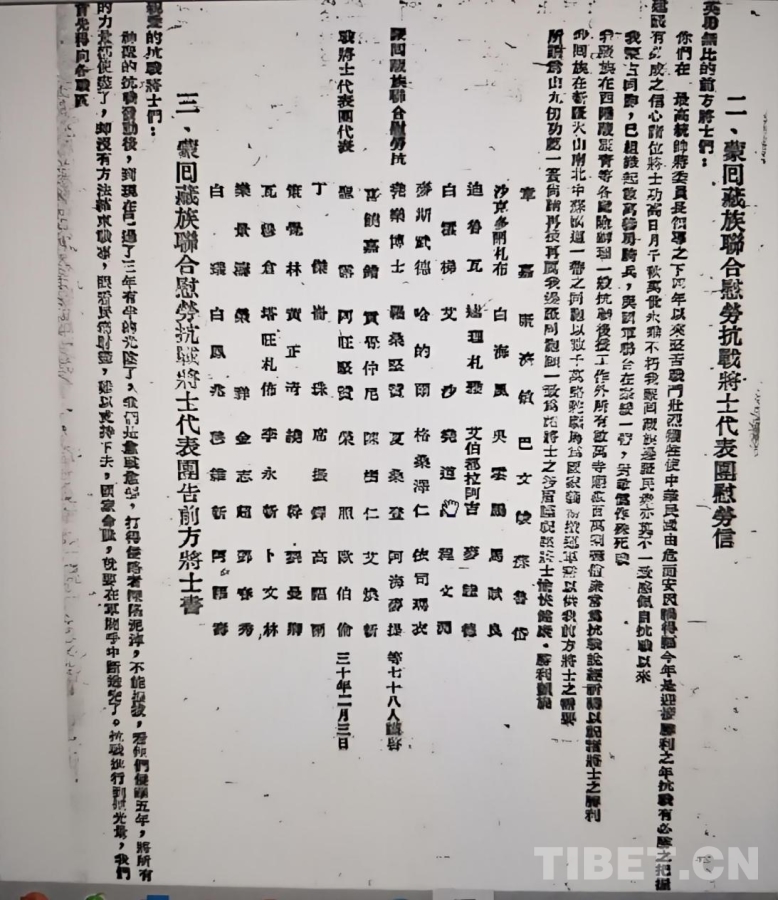

抚今追昔,再读1941年2月由蒙、回、藏等各民族代表(藏族代表有喜饶嘉措、阿旺坚赞、贡觉仲尼、罗桑坚赞、格桑泽仁、丁杰、伦珠、策觉林、黄正清、刘曼卿、邓春秀、绕干等)联署的《蒙回藏族联合慰劳抗战将士代表团告前方将士书》(以下简称《告前方将士书》)(原拟赴各战区慰问前线将士,因交通关系,未能成行),深感它不仅是一封跨越地理阻隔的致敬信,更是一曲荡气回肠的民族精神交响曲。当我们将目光聚焦于这份文献本身,会发现其中蕴含的精神力量至今仍在激荡。

时间虽已远去,那些炽热的话语仍动人心腹:

“我们都是边疆人,来自遥远的地方,我们的宗教、语言、习惯虽有不同,但我们同是中华民国的国民,都是一家人,有着一条心,虽隔天涯,其实近若比邻,你们的影子,无时不在我们的心中浮起,而历久愈明,此在我们之间,还能说有得些微的距离吗?”这份写于抗战相持阶段的文书,在抗战烽火中划破了认知的迷雾。其时,日本侵略者宣扬“满蒙非支那论”,妄图肢解中国,而这份文献以边疆同胞的集体发声,再一次说明抗日战争时期,中华民族意识空前觉醒。

《告前方将士书》中“手足枝叶”的比喻,精准揭示了中华民族的内在联系。1941年,日军推行“民族自决”的阴谋,而蒙回藏代表团的联合行动本身就是有力的反证,印证了《告前方将士书》的核心判断:“中华民族是一个”。边疆各民族虽各有不同,但在国家存亡之际,宗教、语言、习俗的差异被共同的国家认同所消融,正如不同支流的河水终究汇入大海。

“合则两利,离则俱伤”的警示,振聋发聩。当日本侵略者以所谓民族运动为名,煽动蒙疆地区背离中央;当日本特高课潜入西藏,离间西藏地方与中央政府关系时,这份《告前方将士书》以同是中华民族的坚定表述,构筑起精神防线,特别强调“边疆人民的意志力量,则早经统一集中,随时均可作(做)你们有力的后援”,再次重申中华民族在面对外敌入侵时所展现出的共同意愿和决心。这种意志力量并非临时起意,而是经过长期的历史积淀和文化认同形成的。历史上多次抵御外侵的战争中,各民族都曾携手作战,这种历史经验为抗战时期民族意志的统一集中奠定了基础。各民族都意识到,只有团结一致,才能抵御外敌,保卫国家的主权和领土完整。

“意志力量早经统一集中”,并非抽象口号。前线后方,各族军民并肩努力;茶马古道,马蹄与轮胎接力运输,这些都诠释着共同体意识从认知到实践的转化。正如《告前方将士书》所言,这种联合行动让侵略者“妄想一举亡我”的阴谋破产。

“我们对于抗战胜利,具有十分的信心……行百里者半九十” 至今仍能叩击人心。文献中记录的1941年,正值抗战最艰难时刻:太平洋战争爆发后的国际形势波谲云诡,国内战场上日军仍在负隅顽抗。但边疆同胞已预见到“鸭绿在望,山河重光”的历史必然,与今天实现完全统一的期盼形成跨越时空的呼应。他们深知,自己捐献的每一张羊皮都将化作前线将士的御寒衣,用各种文字书就的宣言书与前线将士的家书在战壕里共鸣,不同语言的《义勇军进行曲》都在激励着同样的报国热忱。《告前方将士书》最后“中华万岁”的呐喊,正是这种中华民族自觉意识的集中体现。这是跨越80年的信念传承,是中华民族共同体意识最坚韧的纽带。

图为《蒙回藏族联合慰劳抗战将士代表团告前方将士书》(喜饶尼玛供图)

坐在书桌前,再读《告前方将士书》,依然能感受到那个时代的炽热温度。当日本侵略者试图用“民族协和”“大东亚共荣”瓦解中国时,蒙回藏代表团的联合慰劳行动,用行动证明真正的共同体是前线各族官兵用血肉筑起的钢铁阵地,是后方各族人民合力筑起的精神长城。这种从自在走向自觉的历程,遥远边疆民众比肩共向。正如文献所述:“虽隔天涯,其实近若比邻。”它用最朴实的语言道出了中华民族共同体最深层的密码,每个字都浸透着血火淬炼的真理。

八十余年后的今天,当我们重读这份泛黄的《告前方将士书》,依然能听见历史深处传来的启示:中华民族共同体意识,从来不是空泛的概念,而是面对危难之时,各族人民生死与共、命运与共的最终选择。(中国西藏网 特约撰稿人/喜饶尼玛)