编者按:70年披荆斩棘,70年风雨兼程。今年,中华人民共和国将迎来70周年华诞。在中国共产党带领下,全国人民锐意进取、自强不息,一路砥砺前行,取得了举世瞩目的建设成就,中国社会发生翻天覆地的变化。

在中国的每一寸土地上,70年的岁月都留下了动人的历史印记,每座城都有着属于自己的故事。在新中国成立70周年之际,人民网策划推出“跨越70年·中国的故事”系列报道,记者通过视频、图片、文字记录下各地70年间的发展变化,以小见大,展现国家蒸蒸日上的幸福生活图景,在生动的历史变迁中感受新中国奋进的磅礴力量。

新中国升起的第一面五星红旗在这里制作,第一部中国电影在这里诞生……这里有数不尽的历史辉煌,道不尽的文化故事,这里就是大名鼎鼎的北京大栅栏。

大栅栏街区是古都北京历史变迁的重要见证地,直到50年前,有着600年历史的大栅栏还一直是北京当之无愧的CBD,也是北京最热门的商业闹市。

杨梅竹斜街位于大栅栏街道辖区中部,这条西连琉璃厂、东接大栅栏,长度仅496米、历史却有600年的胡同,正用独特的“文化味儿”,保留着古都北京的风韵。尤其是近年来,通过旧城改造计划,杨梅竹斜街多了很多关键词:政府主导与市场运行、保护历史与复兴文化、内生驱动与开放跨界……这些新兴的词汇让这条短短496米的街巷焕发“新生态”。

老胡同有了新生活

腾退改造让古都风韵和时代风貌并存

杨梅竹斜街位于大栅栏街道辖区中部,西连琉璃厂、东接大栅栏,是一条长度仅496米、历史却有600年的胡同。人民网 董兆瑞摄

从前门出发,沿煤市街南行不过百余米,路西就是杨梅竹斜街。这里曾书局林立,近现代引领国人追求新知的许多书籍诞生于此,诸多文化名流在这儿留下足迹,沈从文、鲁迅、郁达夫或寓居街内,或是往来常客。名噪京都的“八大楼”之一的泰丰楼旧址就在这里,旧京四大商场之首的“青云阁”也坐落在街边……

随着历史的进程,这条曾经留下众多文化名人踪迹的胡同,已经变了原来的模样。2013年前,提起这条紧邻天安门广场的胡同,大多数人的印象还是脏乱差的老胡同:抬头就是布满天空的天线“蜘蛛网”,地面坑洼不平,小巷里蚊蝇滋生,老旧的四合院建筑摇摇欲坠,一副破败衰落的景象。

对老城改造进行有机更新,是历史街区实现可持续发展的有效途径之一。让历史街区通过保护复兴重新融入当代的城市生活,大栅栏更新计划正是在这一历史使命下应运而生的。2011年7月,在北京市历史文化保护区政策的指导和市区两级政府的支持下,西城区人民政府对杨梅竹斜街实施腾退改造,作为北京市历史文化街区公众参与改造的试点,杨梅竹斜街的升级改造为由来已久的古都保护难题趟出一条新路。

引入燃气、电力电信架空线入地、修缮名人故居和会馆、铺设老砖瓦步道、复原旧时风貌……杨梅竹斜街保护修缮过程中,北京市西城区废除了“危改带开发”的拆迁模式,遵循“真实性保护”原则,将胡同原住民连同建筑一起保留,让胡同原有的韵味得以传承。

“杨梅竹斜街的修缮可以说是一项全新试验,不再一味疏解老街巷人口,而是将住户看作文保区的一部分,不仅去留任其自由,而且还邀请他们出谋划策,和政府部门一同参与风貌保护与修缮。”大栅栏街道相关负责人表示。

采访中,记者了解到,本着自愿腾退的原则,1711户原住居民中有792户选择了迁出,对留下的原住民,西城区创新性地提出“平移试点”。修缮后的杨梅竹斜街既保证了历史风貌的恢复,又改善了生活条件。

40多岁的米秀珍,几代人住在杨梅竹斜街。这次斜街修缮,她家仍选择留下。“我们一家子住惯了这儿,就喜欢老胡同的感觉。话说回来,这老街也需要有我们这些老住户才像样子不是?”米秀珍告诉记者,不单她家,原先左邻右舍的很多老街坊都没搬出去。

确如米秀珍所言。大栅栏街道相关负责人告诉记者,“修缮老街,更应该注重它非物质的一面。我们可不愿意老住户都迁走,那样的话,这老街就没了人气儿,也就没了韵味。你把整个一条街建得再漂亮,也没有生命力。”

事实上,老住户不仅留下来,在修缮过程中,小到屋子刷什么颜色的油漆,大到街巷公共设施的布置,老街坊们都要与施工方一块儿商讨。此外,建设指挥部广开言路,对杨梅竹斜街感兴趣的各方面专家、文保爱好人士、游客等多方社会群体都可以参与探讨。

2018年6月,北京市委书记、北京历史文化名城保护委员会名誉主任蔡奇在名城保护全体会议上强调,“北京是世界闻名的历史文化名城,是中华文明的一张金名片。习近平总书记非常关心北京的历史文化名城保护工作,多次作出重要指示,要求我们处理好历史文化和现实生活、保护和利用的关系,强化‘首都风范、古都风韵、时代风貌’的城市特色,加强对世界遗产和老城的整体保护。”

“蔡书记要求我们保护好胡同、四合院、名人故居,让人们记得住乡愁,找回老北京记忆。”大栅栏街道负责人说,“由于在资本金注入模式的运用、旧城保护公众参与等多个方面进行了创新,有专家评价,杨梅竹斜街的修缮保护模式真正实现了历史街区保护与发展的有机更新。”

老字号有了新生态

400岁济安堂药铺变身“家庭博物馆”

一个挨一个的百年老字号,曾经是北京大栅栏繁盛的象征,随着时代发展,北京四九城的商店越来越多,国际潮流也蜂拥而至,老字号迎来了机遇和挑战并存的时代。

作为杨梅竹斜街上仅存的15%的原住民,王秀仁还记得1956年以前的杨梅竹斜街:“大小铺面110多家,大漆店、刻字店、书局、扇子铺、银号都有,每一间门脸儿都不一样,美着呢。”她记得老王家专给瑞蚨祥做裁缝,而她家的济安堂药店人来人往,已经开了近400年。

济安斋店面坐落在王回回狗皮膏药的旧址上,门口垂散着几株青秀的爬山虎,文艺气息浓厚。人民网记者 鲍聪颖摄

济安堂位于杨梅竹斜街70号。这家店的最前身要追溯到400多年前,那时它是一家叫“王回回狗皮膏药”的老药铺。这家始建于明朝万历年间的老药铺,出售的狗皮膏药是“私家秘方”,专治风湿、腰酸腿痛等病。过去,京城百姓常提到的赫赫有名的“三王”,其实就是指王回回狗皮膏药、王致和腐乳和王麻子剪刀,王回回膏药的名声可见一斑。这家老药铺又名济安堂,取济世安民之义,这也是20代济安堂人始终恪守着的祖训,寄托着一份浓浓的家国情怀。

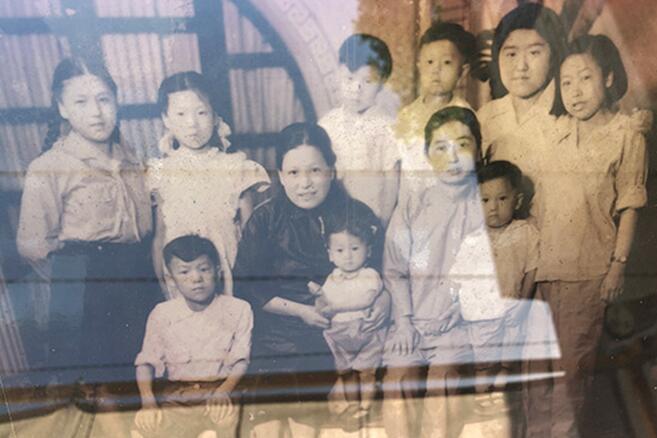

王秀仁家族老照片。人民网记者 鲍聪颖摄

“我的父亲王亮,是济安堂的第20代传人,也是新中国成立后济安堂的最后一位经营者。父亲正是怀抱着济世安民、报效国家的理想,迎来了一个新中国的诞生。”王秀仁告诉记者,当时,药铺附近有一所“穆荣小学”,她父亲每年都要为这所学校的孩子们捐款捐物,抗美援朝期间,父亲还托人将上好的膏药带到朝鲜战场为志愿军战士缓解病痛。1956年,为让更多人用上济安堂的膏药,父亲将传了400多年的秘方贡献出来。他说只有依靠新中国这个大舞台才能真正实现济世安民的理想。

“京都济安堂王回回家祖传真正狗皮膏药铺” 牌匾。(局部)人民网记者 鲍聪颖摄

王秀仁带记者来到二层露台,一块饱经岁月侵蚀的老牌匾吸引了记者的目光,长长的牌匾上工工整整地写着18个大字“京都济安堂王回回家祖传真正狗皮膏药铺。”

“这是家族历史的见证,更时刻提醒我不忘祖辈们的理想。”王秀仁介绍,2004年退休后,她放弃了单位返聘的机会,重新回到了老宅。看到附件有一所小学,孩子们买书买文具不方便,便和老伴儿一起将老房子重新利用起来开了一家小书店兼卖文具。书店沿用祖辈“济安堂”的名号,取名“济安斋”。

王秀仁说,“经常有人问我,这么好的地段,把房子出租了拿租金多省事!但想到孩子们在书店里看书的高兴劲儿,想到‘济安堂’三个字背后的家风传承,想到在杨梅竹这条老街上需要坚守一份情怀,我就坚持下来。”

随着北京的城市发展,王秀仁生活的胡同也悄然发生了变化。2013年,杨梅竹斜街开始了腾退整治。部分居民搬走了,零乱的电线电缆全部入地,房屋修缮、地面整修、环境绿化,周围原来的早点摊、杂货铺、小超市消失了,越来越多的创意店铺、设计机构来到了这条老街。这条街巷变得古朴典雅,别有韵味。

“我特别记得2014年5月,时任北京市委书记的郭金龙书记走进了我的小店,当他听我介绍完济安堂的历史由来后,郭书记说,老字号的精神不能丢,要多在如何继承上下功夫。”

郭书记的话让王秀仁全家都眼前一亮。是呀,祖辈传下来的济世精神应该继续传承下去,要做展示历史文化的创意店铺,也要成为杨梅竹斜街的“新生态”!王秀仁立即组织全家人召开了一个家庭会议,将家里的年轻人动员起来,共同参与到店铺的改造中来。“我的想法得到了家里年轻人的响应,在大家的共同努力下,曾经的老店铺摇身一变,成了时尚创意小店。”

济安斋二层的露台,可以俯瞰整个杨梅竹斜街,鳞次栉比的四合院望不到头,让人心驰神往。人民网记者 鲍聪颖摄

现在,记者眼前的济安斋是一所充满文创气息的书吧,有精选的书籍,还有定制的文化用品,每件商品都富有设计感,还可以提供简餐。走累了来这里点杯咖啡歇脚,惬意又温馨。

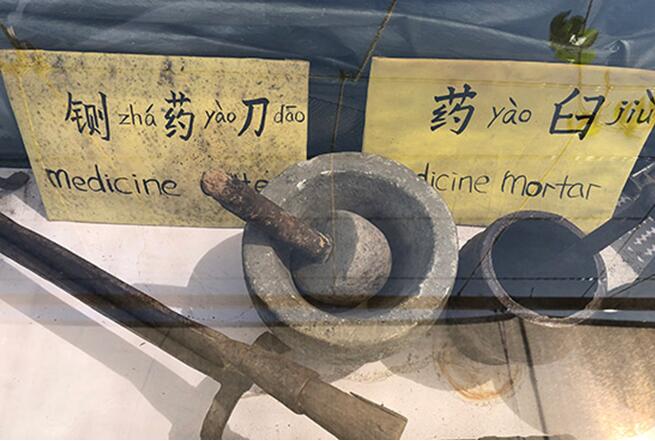

铡药刀、药臼、药锅等老物件儿。人民网记者 鲍聪颖摄

“我感觉这些还不够,我想筹备建立家庭博物馆。”王秀仁从整理自己家的老故事、老物件开始,利用屋顶空间,把伴随家族发展的老牌匾、铡药刀、药臼、药锅、老照片等老物件展示出来。2015年国庆节,北京国际设计周在大栅栏举办,王秀仁的家庭博物馆也正式开业了,每天接待中外游客、学生、居民数百人。“10月26日,荷兰国王威廉·亚历山大走进‘济安堂’,称赞我们在传承传统文化方面做得好,之后荷兰大使馆专门寄来感谢信,并组织百人团来参观。”

“我现在还在继续搜集整理,让博物馆内容更加丰富。我的梦想是这里不仅是我们一家的博物馆,还要成为大栅栏地区的家庭博物馆,让更多的家庭老故事都能在这里展示和讲述。相信有了更多人的热情守护,不仅我的济安堂老店铺,还会有更多的老记忆老故事,都将重现生机,薪火相传。”王秀仁表示。

从药铺、书店、文具店到咖啡馆和家庭博物馆,再到未来计划建立民俗院的转型升级,济安堂王回回狗皮膏药铺的变迁,不仅是老字号变迁发展的一个缩影,更是像大栅栏街区这样的北京老城变迁发展的一个缩影。

老百姓有了大舞台

共和国的同龄人细数“街坊情”

保护大栅栏,打造历史文化街区,并不是狭义上的保护商业街或某一老字号,在这块1.3平方公里的“弹丸之地”上,除了聚集着各种老字号,还有着110多条胡同纵横交错。改造前,在大栅栏密集交错的胡同群中,很多建筑年久失修,曾经优雅的四合院只有“四合”没有“院”,公共设施缺乏,几乎不见绿地。

“我是共和国的同龄人,今年70岁了。我出生那会儿,北京刚刚迎来了解放,生于斯,长于斯,我与大栅栏的胡同相伴了70年,见证了胡同里一点一滴的变化。”那保平是住在大栅栏胡同里的一名老街坊,他为记者讲述了身边胡同的变化和故事。

那保平家住在前门西河沿的一个大院子里,经历了小院从27户居民一个水龙头、一个下水道,屋里小瓷砖地、拿纸糊窗户的年代。“我感触最深的首先是生活上的变化。以前家里生火、做饭、取暖都得靠烧煤球,后来改成了烧蜂窝煤。每到冬天,第一件大事就是去拉蜂窝煤,像我们家,就得烧1000多块,还要接烟囱、装风斗,让煤气排出去。”那保平告诉记者,那时候,一家一个炉子,冬天搁屋里,墙熏黑一大片,夏天摆院里,三十几度的高温,做顿饭就得流一把汗。

政府推行煤改电工程之后,那保平家终于告别了蜂窝煤,“做饭用上了天然气,取暖用上了干净安全的电暖,而且还能享受峰谷1毛钱1度电的惠民政策,不再一把煤球一手黑、一顿饭一身汗了。”

院外的变化更是翻天覆地。以前,院外的马路坑坑洼洼,电线杆子几米一个,各种飞线交错得跟蜘蛛网一样,私搭乱建的小煤棚子更是东一个、西一个。自从背街小巷整治工作开始了,这条街便发生了翻天覆地的变化,如今,违建拆了,开墙打洞封上了,架空线也入地了,停车自治了,路也铺平了,拆完的空地都种上了绿植鲜花。

“别小看这一点一滴的变化,对咱老百姓来说,就是翻天覆地的变化,生活好了,日子美了,天也亮了,地也宽了,咱老胡同也有新生活……”那保平指着不远处的花坛,“这季节里,满胡同都是花香呢!”

在拆除违建、疏解腾退不断推进的同时,大栅栏街道对如何更好地利用腾退后的空间也花费了一番心思。西河沿胡同的选择是改造或新建民俗图书馆、澜创园、民艺坊、文博馆等文艺空间,沿袭传统文化,丰富居民精神生活。

西城区大栅栏街道办事处主任苏昊告诉记者,“位于西河沿街204号的‘澜创园’利用腾退后空间建成,成为该地区的失业人员再就业创业孵化基地;位于西河沿街206号的‘民艺坊’也是利用腾退空间建成,是专门为地区残疾人打造的首个公益手工作品展示中心;‘民俗图书馆’则配有80平方米的多媒体电子阅览室,图书区藏书总量达2.5万册,报刊杂志区可容纳期刊杂志百余种,为胡同内居民提供了一个家门口的阅读、学习空间。”

外在环境变好了,精神生活也不荒芜。那保平在社区里做了一届社区主任,用她的话说,经历了“草根”文化从无到有的过程。刚开始,社区里没有这些文艺队伍,没有艺术团,连供大家活动的场所都没有,更没有什么舞台和演出了。

那保平在社区活动室参加舞蹈队排练。大栅栏街道供图

“但是社区里有才能的大有人在,大家就自发地凑到一块儿唱唱歌、跳跳舞。慢慢地,在政府鼓励指导下,社区里的文化氛围兴起来了,文艺团体也渐渐成立了。”2002年,前门西河沿社区统战艺术团成立了,从最早的合唱队开始,到后来有了舞蹈队、朗诵队,甚至还有了模特队,2012年,统战艺术团排练的舞蹈《荷塘月色》获得了全国老年才艺大赛的二等奖,老街坊们的“草根”艺术也登上了大舞台。

“今年是新中国成立70周年了,我们统战艺术团正忙着排练一个以诗歌、舞蹈为主要表现形式的大型联唱节目,把从新中国成立到现在70年来的经典诗歌、舞蹈、歌曲演绎出来,我们要以最好的状态,为新中国70岁生日献礼。”那保平说,“习近平总书记提出,‘我们要坚持道路自信、理论自信、制度自信,最根本的还有一个文化自信’。我们社区里的文化,老百姓的文化也要有自信,从无到有,我们老百姓也有了自己的舞台!”

那保平说,现在,她每天的生活就是在胡同里转转,再到街面上看看,看看商业街的繁华,再感受下家门口舒心的环境,心里别提多高兴了。

老胡同有了新生活,老字号有了新生态,老百姓有了大舞台……作为首批国家级历史文化保护区,大栅栏不仅承载着历史记忆、传统文化,也有不断融入的新街景,见证着传承的力量,镌刻着发展的脚步。尚德重信、承古育新、绚丽而有韵味的北京大栅栏,将搭乘着现代发展的快车,穿越600年的传奇历史,驶向全国乃至世界……