大昭寺门前广场上已经聚集了很多穿盛装的藏民,兴高采烈地登上“拉萨—桑耶寺”标志的大巴。大巴不一会儿就坐满了,弥漫着酥油味的车厢里,藏民们一路默念六字真言,渐成晨光中的呢喃。

去往山南的溯源之旅与朝佛者同行——启程这天正赶上藏历4月15日,萨嘎达瓦节,藏传佛教一年中最盛大的节日之一,无数藏民奔向山南地区的各大圣地。

所谓山南,是指冈底斯山和念青唐古拉山以南,横阔420公里,纵长329公里,总面积8万多平方公里的地域,历来被称作藏族文化的摇篮。西藏正史《西藏王统记》中记载,创世年代,观世音化身的神猴与罗刹魔女结合,繁衍出雪域众生,黑头红面人。这则被反复表现的起源故事,就诞生在山南地区所在地泽当镇附近的贡布日山。历经沧桑,山南依然留存了许多历史痕迹,比如西藏“十个第一”:第一位国王——聂赤赞普,第一座宫殿——雍布拉康,第一座佛堂——昌珠寺,第一块农田——索当,第一座寺庙——桑耶寺,等等。

转寺到桑耶

早晨5点不到,拉萨城还笼罩在一片青灰中,街上却已像集市一样热闹了:朝圣者们围坐在酒店门口的台阶上,转着经筒,面前放着个纸盒等待布施,将出路堵个水泄不通。路上是浩浩荡荡转经的队伍,尤数外环林廓路最壮观,沿途旌幡招展、法号震天。四川来的出租车司机师傅说:“今天是穷人节,有发出施舍的古老传统,据说很多人这一天在林廓路上转一圈能施舍出几万元。你可要多换点零钱。”而路遇的藏民却郑重告诉记者,佛祖释迦牟尼诞生、成佛、圆寂都在这一天,藏经中提及,若是在这一天做一件善事,念一遍六字真言,等于平时做三万万件善事,念三万万遍真言。因此这天藏民休假一天,从凌晨到晚上全部出动到附近寺庙转经以积累功德。

大昭寺门前广场上已经聚集了很多穿盛装的藏民,兴高采烈地登上“拉萨—桑耶寺”标志的大巴。大巴不一会儿就坐满了,弥漫着酥油味的车厢里,藏民们一路默念六字真言,渐成晨光中的呢喃。

驶过曲水大桥,沿雅鲁藏布江南岸一路向东,在自然地理上进入了藏南河谷,江边上是一连串在藏史中闪耀着光芒的名字,依次为贡嘎、扎囊、泽当,仿佛正进入西藏的文明史、民族史、王统史、宗教史。途经雅鲁藏布江边的桑耶渡口,宽阔的江面上几艘无篷船来来往往,可以站上几十人,甚至可以运送机动车过江。据老人们说,以前摆渡是过江的唯一方法,摆渡人很吃香,某些重要渡口归贵族们管辖,很多沿江藏民平时出行就背着牛皮筏子以便渡江。在跨江桥越修越多之后,这样的情景难以见到了。

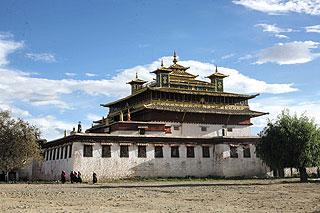

从泽当镇开始,汽车盘山而行。车至桑耶,远远看到一片灿烂的金顶,金顶正占据了最中心的位置,其下便是桑耶寺的核心建筑——乌孜大殿。桑耶全寺的建筑完全按照佛经中的大千世界布局:中央为“世界中心”须弥山,由乌孜大殿代表;大殿南北又建太阳、月亮两殿,象征宇宙中的日月双轮;大殿四个角上分别建有红、白、绿、黑四座佛塔,代表四大天王;大殿四周还均匀分布着四大殿和八小殿,表示四方咸海中的四大部洲和八小洲;寺庙建筑群的外围被一道圆形的围墙所环绕,象征着世界外围的铁围山。传说,为了满足一下国王赤松德赞急于见到寺庙建好后景象的迫切之心,莲花生大师展神功,在自己的手心变幻出了寺院的幻影,赤松德赞惊呼一声:“桑耶!(‘出乎意料’之意)”,桑耶寺因此得名。

进入“铁围山”,可以随意在周围的殿堂、佛塔边游览,唯有“世界中心”乌孜大殿是收钱的,一小和尚坐在小桌前,旁边有一个牌子写着“桑耶寺维修捐款”,每个游客40元,与其他地方一样,藏民们是不收门票的。小和尚叫阿旺旦增,可以说简单的汉语,因此被安排收门票,管财务。门口右侧吐蕃时期的石碑揭示了桑耶寺的地位:762年,藏王赤松德赞为弘佛抑苯,请来印度高僧莲花生大师和寂护大师主持兴建桑耶寺,并使它最早拥有了“佛、法、僧”三宝,即佛像、法物、僧侣,根据藏传佛教的传统,成为西藏第一座真正意义上的寺庙。

阿旺旦增说,因为是萨嘎达瓦节,今天的法会从早晨7点就开始,吃完饭下午15点还会有灌顶仪式。昏暗的佛堂里,四周莲花状酥油灯显得格外澄明,一圈圈转经的人依次添加着酥油,往布施盒里放钱。阿旺旦增说,活佛、高僧和年高者坐在上首,中间高高端坐者即为颂经法师。念经时,有鼓乐、法器相伴,众僧按身份年龄依次坐在下面低而长的卡垫上。

闭门“加持”后,佛堂大门再次打开,门口早已排起了长长的队伍,朝佛者们要转过大殿外圈的昏暗通道,接受“灌顶”,从甘丹寺徒步而来的日喀则旅行社导游普布次仁和记者一起进去。这里有著名的“西藏史”壁画,记载从远古传说中罗刹女与神猴结合繁衍藏族开始,一直到宗喀巴创立格鲁派,止于九世达赖业绩。壁画长92米,恢弘壮丽。

顺着大殿拾级而上,可以看到三层有藏、汉、印三种不同的建筑风格,因其建立正是藏、汉、印三种文化合力的结果:最下面一层是按照藏族寺庙样式修建的;中间一层是汉式的经堂,中层门楣上还悬挂着一块匾额,镌刻着“大千普照”四个汉字;而第三层则模仿印度寺庙而建。

大殿边一溜房子依次排着饭店、商店、旅馆,15点的“灌顶”仪式后,僧人、信徒和游客们都闲散下来,跑到寺院饭店里喝茶聊天。身材壮实的次旦桑珠和同伴们坐在一起,汉语只会一点儿,却很开朗健谈。他说,他今年21岁,来寺庙5年,还是“小和尚”,每天除了念经,就是在佛堂里吹号,再过两年,就可以到佛学院学习了。他向往地望着佛学院土黄色的房子,那里的生活是一片新的景象:每天上午下午要辨经,每周要考试。

隐修在青朴

第二天一早,朝佛者们都要赶去青朴修行地,桑耶寺明显冷清下来,只剩大殿门口磕长头的僧人一遍遍重复着动作:立正,双手合十至头顶,移至胸前,掌心伏地,额头轻磕地面。他是来自青海白玉寺的宁玛派僧人扎西,走了15天,来到宁玛派的名寺桑耶寺,决定在大殿门口磕十万个等身长头。每磕一个长头,他就将面前的代表个位的小石子移动一个,然后是十位,百位。他说,昨天已磕了3000个,还要在寺门口磕一个多月。

扎西刚在青朴修行了一个多月,因那儿的房子满了,才决定来桑耶寺磕长头的。青朴修行地坐落在雅鲁藏布江北岸,桑耶寺背后的深山里。虽距桑耶寺仅14公里,却并不容易到达,只有站在从桑耶寺出发的东风大卡车后面“扛大厢”。按照传统,朝圣者或旅行者都会在朝拜过桑耶寺之后,来到这个藏传佛教最著名的隐修地,在萨嘎达瓦节的第二天更不会例外。车上早早坐满了藏民,记者只能站在车厢边缘,随着汽车在碎石沙土的江畔滩地上颠簸。藏民们群情激昂,身着鲜艳的节日盛装,编着五彩发辫,一路高唱藏歌,每到一个拐弯处,都集体欢呼,说这是在祈祷“日月保佑”。问起来,车厢中那个穿着现代的胖姑娘叫边巴拉姆,是日喀则地委的职员,她说,他们是日喀则地区同一个村子的,农闲时节,集体出游,每人400块钱,已经去了拉萨、纳木错,现在到山南了。在车厢里,还有小和尚次旦桑珠,只是换上了牛仔裤,休闲白西装,歪戴着一顶棒球帽,看上去与时髦青年没什么两样。

一个多小时到达青朴。藏语中,“青”指这里的青氏家族,“朴”是山沟上部,相传,寂护、莲花生大师等也在这里修行,大山里还曾有108座修行山洞、108座天葬台和108处神泉。在青朴修行的僧尼们自觉遵守此地不成文的山规:不得污染水源,不得伤害动物,不得就近砍柴,尤其严禁砍斫青枝,山下的百姓也自觉遵守这一山规。

车至半山腰无路可走,只能徒步上山。青朴海拔4300米,只能时走时歇,不断遇到健步如飞的尼姑,背着青稞面上山,据说,青朴修行的几百人中,有70%都是尼姑。攀爬不久,遇到的第一个驿站就是个红墙金顶的尼姑庵,午饭过后,庵里的尼姑们把经书带上,下到不远处溪水边的一处平缓地读经。远远望去,袅袅升腾烟雾中,真像是武侠小说中的奇幻场景。

山顶有白塔,据说,莲花生在桑耶的哈布日山降伏妖魔,追杀龙界魔女到此。山顶东有莲花生修行的红岩洞,经文中写道:“山顶犹如大帐篷,大师修行殊胜境。君臣贤者在周围,空行福田山水净,此乃野兽戏游处。”如今,“君臣贤者”仍在围绕其间,在半山腰的白塔处,山洞尤其密集,扎布大师就在其中的一个洞里修行。扎布如今已76岁,15年前,他从康定徒步而来,眼看着青朴从80年代刚刚恢复修行的寥落到兴盛,周围也慢慢像小村子一样热闹起来。15年来,他每天在洞里修炼一两个小时,粮食吃完了才下山一次。扎布说,修行程度他无从得知,修行是无止境的,他主要是修经,领悟其内容,做到断十恶、积十善——所谓十善,就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪、不嗔、不邪见。有些高僧修行到一定程度,就再不出山洞一步,每天有人从洞口送来吃的,糌粑、干粮、压缩饼干。扎布的洞里烟雾缭绕,照例摆着莲花生大师的塑像、照片,酥油灯长燃。他的邻居是一位修行了20多年的活佛,自称“大圆满”,由青海云游而来,要在青朴修行几个月。扎布说,来青朴修行的人都是看破了红尘、寻求解脱之道的。不必具备怎样的修行资格,无需谁来审查认定,而且来去自由,若是圆寂了,此处自有多处天葬台。

扎布虽已寂寞于山洞15年,但并不排斥与游客的交谈。周围聚居的小尼姑见状也跑过来,都还是些二三十岁的健壮姑娘,捏着皱巴巴的号码本,比划着手机打电话的样子,要求借打电话。

姐德秀,失落的传统

受雅鲁藏布江的滋养,几乎整个山南都是富饶的农区,而贡嘎县姐德秀镇的出名却起因于这一优势的缺乏——流经的雅鲁藏布江在这里漫滩,形成了大片湿地,缺少耕田——姐德秀人只能靠织造邦典和氆氇为生,曾给历代达赖喇嘛上贡氆氇,现在还占据着拉萨八角街邦典市场的大半。“邦典”是藏族妇女系在腰间的传统服饰,以五彩丝线或毛线手工编织而成彩色条纹花布,几乎成了藏族妇女的标志。据说,姐德秀的邦典之所以出名,第一是用料好;第二是工艺细,不论经线和纬线都在100根以上;第三是颜色好,鲜明透亮,故全藏闻名。

从桑耶开出的汽车在一处热闹的集市入口停下,这是镇上的鲁康商业街。满以为能看到彩虹般的邦典随处飘扬的景象,结果却满街都是汉族的日用百货,偶尔有服装店售卖邦典,但都挂在昏暗角落里,很不起眼。看我寻找邦典,一个背着孩子、身着汉人服饰的妇女走过来,“走,带你去我姐姐家看吧”。

顺着集市往下,很容易在巷弄错综曲折、水渠分分合合中忘记来路。带路的妇女名叫巴果,姐德秀人,几年前嫁给来此打工的四川人,会说汉语。她说,以前在这里几乎家家户户都响着织机工作声,压过门前小溪的潺潺声,现在这种喧闹声已经很少听到了。

来到巴果的姐姐日嘎家,终于听到“啪嗒、啪嗒”的织机声。织布作坊就设在她家宽敞的院内,一间狭长的小屋,并排放着5台织布机,几扇原木色窗户冲院子敞开着。随着捻线穿梭、织机飞舞,5个姑娘的织机边都幻化出彩虹般的细窄的彩布。再经缝制、清洗、熨烫,就成为一米见方的成品邦典。22岁的央宗是几个织女中最小的,爱美的她将织机上辅助的线都换成红色的,贴上偶像谢霆锋的照片,再挂上一个小铃铛,随着劳动的节奏,发出清脆的声响。

像藏族其他地区一样,姐德秀的女孩子也不出去打工,从小就开始织邦典。日嘎说,她们每天从早7点半工作到晚22点,可以织出一条邦典来,工钱30块,每月就有900块钱的收入。日嘎也曾是这些女孩子中的一个,14岁就开始织,直到2001年开了这间作坊。因质量出众,她家已经成了县里的固定参观点和求购点,价格也较别处高些。她拿出一个抽象的龙的图样,说这是刚在县里申请的商标,“dragon”,是丈夫格桑设计的,以后日嘎家的邦典将带着这标志,由镇上的收购商带到拉萨、日喀则的大市场上。

日嘎家邦典的纹样很简单,很多几十年的传统纹样仍在沿用。因纹样单一,工艺也不复杂,这一传统作坊手工艺正受到大工厂机械加工的强烈冲击:日嘎家手织的一条邦典要100块钱,机器织的只要30块钱,普通人也难以分辨出来。日嘎说,去年织邦典能卖到200块钱一条,现在只能卖100块,而且价格还在下跌,镇上的作坊也从十几家缩减到五六家。日嘎打开西厢房的门,里面空荡荡的,“以前这里也是一个作坊,6个女孩,后来生意不好都给辞退了”。日嘎的女儿旦增卓嘎9岁,上五年级,已学会缠线,日嘎说,要是女儿将来考不上大学,还要回来织邦典。只是不知那时候,姐德秀的传统手工邦典是否还存在。