上世纪五十年代之前,西藏与祖国内地和南亚、西亚邻邦的政治文化与商贸往来,主要就靠有限的几条古老驿道,如唐蕃古道、茶马古道、麝香之路、丝绸之路。那时卫藏广袤地区只有数得出来的两三座城镇,若依人口数量排序,大概除了拉萨、日喀则,横竖总该排列到江孜了。今江孜城名满雪域的因素固然还有许多,但它作为距离亚东口岸最近,(250公里)成为当时印度与我国陆路商贸往来的第一大囤积转运商埠,应是最主要的因素。以这样的理解看,由江孜至亚东,横跨西马拉雅山主脉南北两大坡地的江亚公路便是集茶马麝香和丝绸之路于一身的要冲了。

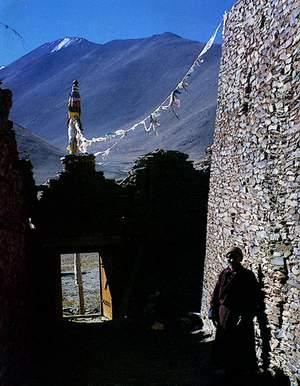

护寺老僧 摄影/韩书力

由江孜乘车沿河南下三十多公里便进入康马县界了,康马藏语意为红色房子。康马原属江孜宗所辖,一九六一年设县,面积六千多平方公里,人口近两万,平均海拔四千三百米以上,是地地道道的边境县,让人不敢小视的是这片高地上竟有着多处纪年详实的古刹胜迹,其中最为著名的是南尼曲德寺,该寺始建于吐蕃时期,于今有一千二百年历史,广为流传的“朗萨姑娘”的故事即发生于该寺。在上世纪初的抗英入侵斗争中,南尼曲德寺的僧众也做出了卓越贡献。此外还有色热寺、曲则寺、金扎寺、索康寺、纳夏寺和本文拟向读者推荐的依旺寺。

对于依旺寺,笔者是先闻其佛像雕塑,再读到相关典籍,然后才是四顾茅庐而有幸跨进山门的。据成书于公元十七世纪初的《后藏志》(觉囊达热那特著)记载,依旺寺创建于吐蕃后期的公元八八二年,创建人是班钦夏加希日大师的前世拉吉曲江活佛,一次在康马地区弘法的拉吉曲江活佛经过江若叶玛,不经意举目四望在西山坡上竟显现出依旺母的密咒字形,甚是欣喜,故决意在坡地上建寺,并以所现字形命为依旺衮巴。从此依旺寺便成为这片北坡高地信众世世代代的精神栖息之所。更有绰译师礼赞道:

吉祥源泉佛教的宝炬,

贤劫千佛等七世人赞,

大地之上无人敢匹敌,

名号释迦师长我顶礼。

这尊佛像只剩下残缺美 摄影/嘉措

依旺寺经历过藏传佛教的噶当派、萨迦派和格鲁派的转承,但其建筑型制未曾有大的改在,虽说就屹立于江亚公路一侧,但由于其依坡随地势垒筑,从公路的角度怎么看怎么象一段残垣断壁,这一错觉让我们首度专访时竟白白走了九十公里冤枉路。与康马境内的大小寺院相似,依旺寺的墙体也是石块垒砌而成并自上至下泼洒成赭红色,仔细辨认寺墙顶端还垒饰着百余座塔基,塔体则无一幸存,这是典型的吐蕃寺院建筑特征。山门设于东南角,拾级跨入,长长的雨道杂草丛生,尽头露出西、南、北三座相邻殿堂和一间小小的僧舍。听到动静,僧舍里走出一位老者,笔者一行说明来意并烦老人家引领朝拜观仰,西大殿为依旺寺之主殿,有五、六米进深,近二十米长,四米多高,除了门洞外全无采光,故尔每个人进殿后的首要任务是调节视觉光圈,一两分钟后,我们才渐渐仰望到那著名的桑杰热波顿七尊佛塑像,佛塑像体态造型巍峨端庄,均着通肩袈裟,衣纹叠复疏密有致极富写实感,佛头微俯,表情朦胧含蓄,慧眼呈凝视衰宇状。在这七尊集单纯、静穆于一体的彼岸之神面前,似乎更能体会到古希腊艺术的至高审美理想“高贵的单纯,静穆的宏大”。然而这座跨越千年的深山古寺,竟也没能躲过“文革”劫难,所幸内地的红卫狂潮波及到边地往往演变成贫下中牧们开进寺院,将其有用的房梁木窗拆卸回家,而未敢或未及在这些三四米高的泥佛太岁头上动土,总之一九六六至一九八八的二十二年间,依旺寺主殿的桑杰热波顿佛像在被掀掉了殿顶与华盖的莲座上栉风沐雨、风餐露宿了二十二个春秋。从分析上看,此间未曾再有新的人为破坏,凸现出塑像主体部份的佛冠、佛手、背光应是被二十二载的雨雪风霜逐渐蚀掉的,谢天谢地,上苍总还为我们留下宝贵又相对完整的佛像体貌。而作为欣赏者,我们似乎还应该感谢那二十二年的风吹雨刷之功。因为它让原本该是朱紫满身的七尊古佛像洗尽铅华而坦露出台谐、整练而又单纯的雕塑艺术之美。就西藏范围而言,年代与风格相近似的雕塑作品,笔者曾在阿里托林寺的残垣上看到这一星半点,因为那里的主尊佛像早已被近旁县城的造反派们彻底打翻在地了,故尔,依旺寺桑杰热波顿佛像更是硕果仅存的珍贵了。

两尊桑杰热波顿佛像 摄影/韩书力

改革开放以来,人们的文保、环保意识普遍得到加强,一九八八年由好心人发起的社会力量出资出力,为依旺寺主殿及南北配殿加盖了简易的殿顶,从此藏族信众顶礼的桑杰热波顿佛及弟子们总算是身有所居,神有所安。

依旺夺南配殿供奉着释迦佛及其八大弟子,让人意想不到的是这通高三米半的八位佛弟子在此均袭一式的细腰窄袖、缠玉带贴团花的俗装,这般造型的佛弟子塑像,笔者在藏域头一次看到,与人们习见的文殊、金刚、观音、普贤、地藏、天藏、弥勒、除盖障菩萨的标准造型相去甚远,令人耳目一新。余友心先生近期顺访过依旺寺,他回拉萨后我们交流对依旺寺雕塑的观感,竟是同时发出,如上的感谓。记得徘徊于两列八大佛弟子塑像前,我不禁联想到五代绘画《韩熙载夜宴图》中的歌舞伎的体态与服饰,尽管他(她)们在体量上的对比如此之悬殊,在功能上的对比更是天壤之别。这种“身释毡裘,袭纨绔,渐慕华风。(《通典》)的记载,在此得到了形象的验证。