墨脱古称白马岗,意为“隐秘的莲花”。其所在的喜马拉雅山东段南麓地区,又称为珞渝地区。其东为察隅,西为门隅。 自古以来,想进入墨脱都非易事。

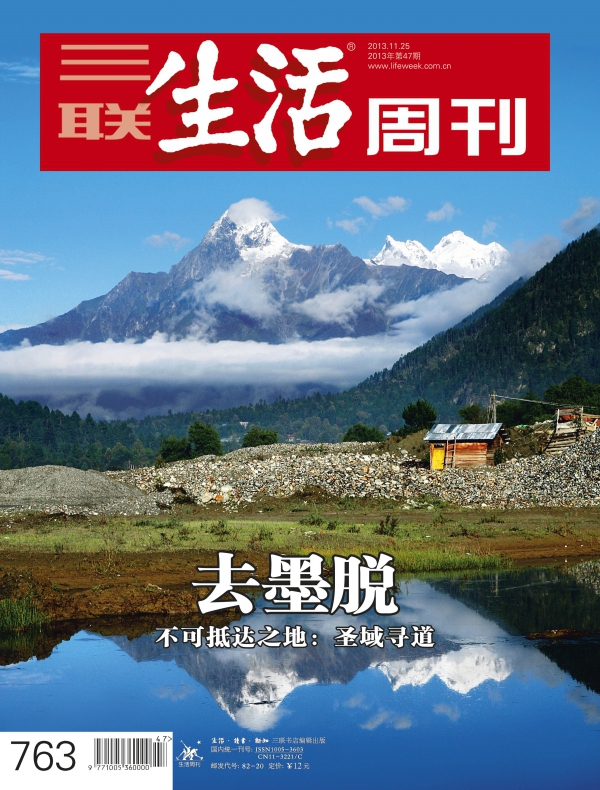

封面摄影:谭天仲

封面图说:海拔4700米的嘎隆拉雪山是波密通往墨脱的必经之路

常年雾气笼罩的南迦巴瓦峰很难显露真容,雅鲁藏布江围绕着它形成了著名的大拐弯,它的周围既有神秘的美景,也有独特的地形地貌,以及丰富古老的植物和动物

去墨脱

不可抵达之地:圣域寻道

主笔李伟

奇特的地理单元

打开地图,观察西藏的东南边界,会发现这样一个奇特的地理单元。喜马拉雅山脉自西向东绵延了2000多公里后,终于停住了脚步。在北面受到念青唐古拉山阻挡,东面横断山系岗日嘎布山被挤压,形成了一个“八”字形的褶皱区域。这个“八”字的喇叭口地带就是墨脱。

墨脱实际上是喜马拉雅山南麓、横断山以西一条向北突出的河谷。海拔7782米的南迦巴瓦峰为喜马拉雅山的东段画上了一个巨大的惊叹号。雅鲁藏布江从南迦巴瓦峰绕过,形成了举世闻名的雅鲁藏布江大拐弯。江水从喜马拉雅与横断山系之间折而向南,从墨脱的峡谷奔涌而出,把青藏高原撕开了一个口子,在巴昔卡出境进入印度阿萨姆平原,称为布拉马普特拉河。它流入孟加拉后,又称为贾木纳河。整个水系流域,仅次于美洲的密西西比河,居世界第二位。

亿万年前,印度洋板块撞击欧亚大陆板块,造就了喜马拉雅山和青藏高原。与此同时,由于受到东面扬子板块势均力敌的阻挡,青藏高原东南部边缘的地壳被强烈挤压扭曲,使原先与喜马拉雅山平行的山脉改变了走向,形成了南北向的几道巨大的褶皱。那些原本横亘东西的大山,被扭曲成了南北纵向的横断山脉。

而墨脱就处在南亚大陆与欧亚大陆之间的夹角结合部。它的北面和东面是白雪皑皑的群山和青藏高原,南面是辽阔、肥沃的南亚次大陆。独特的地理单元,形成了壮观而丰富的景色。区内雪峰林立,峡谷深切,飞瀑成群,丰沛的水汽生成缭绕的云雾,洁白的海洋性冰川向下伸入到苍翠的森林中,峡谷中岩石壁立,交通险绝,神秘莫测。

在海拔700多米的墨脱河谷,人类的活动相对集中,是珞巴族和门巴族的聚集区。他们的村落多聚集或分散在不同高度的河谷台地上。村边地头种植的芭蕉、甘蔗等热带植物,在季风雨水笼罩下青翠欲滴。野生的柠檬、香蕉、柑橘长势旺盛,一垅垅水稻镶嵌在河谷平台的梯田上。

来自印度洋的暖湿气流与雪山共同作用,使热带山地环境向北平移了五六个纬度。墨脱河谷位于北纬29度,只低于上海两度,但海拔1100米以下的山谷里长的却是季风热带雨林植物,它是北半球热带的最北界。高耸的山地环境又形成了垂直的气候带。在世界上,我们很难找到像墨脱这样的地方,将热带到寒带的植物集中起来,精彩地布置在一座山的不同高度上。

穿越墨脱河谷的雅鲁藏布江,是深入青藏高原的最重要水汽通道。每年,来自印度洋的暖湿气流,通过墨脱这个入口,沿雅鲁藏布江上行,给藏南地区带来丰沛的降水,使藏东南成为继我国东北、云南之后的第三大林区。

这条水汽通道也直接影响了西藏文明的形成。

西藏西北部阿里、达拉克地区的象雄部落,是进入文明时代后,西藏高原最早出现的文明中心。其凭借着与中亚、西亚地区发达的交通,吸收了广泛的外来文化,不断壮大。然而曾经强盛一时的象雄部落,却最终被山南雅隆河谷的吐蕃部落所击败。藏学家杜永彬研究认为,其原因就在于地理因素。山南雅隆河谷是这条水汽通道的最大受益者,形成了适合于农牧业发展的气候环境;地处西藏西部的象雄,无法受到暖湿气流的影响,气候寒冷干旱,不利于农业发展。这导致了象雄文明基础脆弱,雅隆文明基础牢固。“从这个意义上说,雅隆-吐蕃文明取代象雄-苯教文明的统治地位,是由地理环境差异造成的。”

隐秘的诱惑

墨脱古称白马岗,意为“隐秘的莲花”。其所在的喜马拉雅山东段南麓地区,又称为珞渝地区。其东为察隅,西为门隅。

自古以来,想进入墨脱都非易事。墨脱的西、北、东三面环山,多雄拉山、金珠拉山、随拉山、嘎隆拉山,海拔都在四五千米以上,每年7月底到10月才可以通过山口。在其他时段内,印度洋湿热气流与藏北冷空气酝酿成暴风雪,把墨脱的出口堵得严严实实。当每年4、5月份,天气转暖,山口积雪消融,又极易发生雪崩。4~9月为雨季,海拔3000米以下地区,常为倾盆大雨,连日不断,山溪、泥石流奔涌而下,冲毁道路。七条地质断裂带从墨脱穿过,地震频繁。1950年发生的8.5级墨脱大地震,千里之外的拉萨震感强烈,布达拉宫受到了多处损坏。

只有每年的7月底到10月,山口积雪消融,墨脱一带的居民才能翻山而出,与外界贸易往来。其他时段,则与世隔绝。

由于封闭的地理位置,历史上,西藏地方政府对墨脱及其以南地区的统治,是逐步得以完善的。根据国家民委编著的《珞巴族简史》记载:最初西藏地方势力波密土王控制着被称为小白马岗的墨脱北半部,即今天的加热萨、帮辛及达木一代的广大珞巴族居住区。波密土王是一个历史悠久的地方割据势力,据说是吐蕃第八代赞普赤贡赞布的后裔。赤贡赞布被其大臣珞昂谋杀后,他的一个儿子怯蚩逃到波布地区,受到当地人的拥护,被推举为首领。因居住在噶朗木地方,故称作噶朗木第巴,一般称为波密土王。按照这个说法,波密土王的存在已有1000多年的历史。

大约在200年前,门隅、主隅的门巴族开始迁入墨脱。随着门巴族人口的增加,约在19世纪后半叶,门、珞两族之间出现了纠纷,发生了械斗。波密土王利用这一时机扩大势力,随即先后建立了地东宗和嘎朗央宗,把势力向南扩张到了下珞渝地区。1927年,西藏地方政府取消波密土王的割据势力,上下珞渝地区于是转归西藏地方政府管理。

尽管珞渝地区纳入西藏地方政府管理的时间并不长,但其作为宗教圣地的历史却十分久远。藏文大藏经《甘珠尔》中有“佛之净土白马岗,圣地之中最殊胜”的记载。白马岗南部雅鲁藏布江下游的支流仰桑河清澈碧绿,味道甘甜,藏族、门巴族称之为牛奶河,视为圣水。在仰桑曲与雅江交汇处,奇石嶙峋,其中有一块状似吉祥鸟“甲穷”的巨石,是著名的宗教圣迹,每年都吸引大批教徒去朝拜。

珞渝地区最具诱惑力的佛教圣迹当属其东北部的“札日神山”。据史籍记载,藏传佛教的发展始于松赞干布从印度迎请寂护法师到西藏弘法。为了破除反佛教势力,特别是西藏原始宗教——苯教的重重阻挠,寂护法师邀请他的妹夫莲花生大师,入藏伏魔除障。莲花生大师一路之上,以密法降妖除魔,并使这些妖魔和苯教巫师皈依了佛教。后来他与寂护法师共同创建了西藏第一座佛寺——桑耶寺。莲花生大师因此被藏人尊为祖师,第二佛陀,又被称作“咕噜仁波切”,意思是“根本上师”。

在汉族喇嘛邢肃芝口述的《雪域求法记》一书中这样记述:“传说莲花生大师只在西藏停留了18个月就离开了,有人说他回到了印度,但在印度却没人见到他。西藏的佛教徒相信莲花生并没有回到印度去,而是将身体修作一道红光,带着两位妻子和子女飞往珞渝地区的札日山顶,在那里建造了修行的宫殿。修成红光是密法‘大圆满’的最高成就,而这一无上密法正是由莲花生大师传到西藏的。因此札日山被藏人崇拜为圣山,能够去札日山朝圣是很多人一生的心愿。”

但由于珞渝地区高山险阻,道路难行,在西藏人中“去过这座山朝圣的恐怕不到万分之一”。另一方面,札日神山在珞巴族聚集区,每12年才开放一次。邢肃芝本人参与了1944年的转山活动,并把这段奇遇写在了书中。这一年,由于西藏地方政府未能与珞巴族部落达成转山的交易,转山信徒一路上被珞巴族人袭击,死伤惨重。

地理阻隔与神山圣迹,使墨脱、珞渝地区充满了神秘的诱惑。人们充满了好奇与向往,传说这里为富饶的圣地,是一处不受打扰的世外桃源,人间仙境。

曾随清军攻打波密土王的陈渠珍,在他的《艽野尘梦》中记录了那些不可思议的描述:“其地遍地莲花,气候温煦,树木扶疏,山水明秀,奇花异草,芬芳四溢。活佛高居莲花中,莲花大可容人。白昼花开,人坐其上。夜间花合,人寝其中。”地上的泥土捻起来就是糌粑,树梢上的露水,喝到嘴里就是美酒。如果能诚心前去,就可“立地成佛”。

这朵隐秘的莲花,吸引了藏区的很多移民。最早有记可查的,就是门隅地区6户门巴族人的东迁。

在《清季筹藏奏牍》中,还记录了一次由四川巴塘康区向墨脱的民间迁徙。当地人传说,藏区有一个叫“白马贡”的地方,是“天生福地,五谷自生”,于是“举家偕往,就彼乐土”。清政府害怕流民引起动乱,专门派兵在芒康设卡阻拦。

当时,法国藏学家巴考(J.Bacot)正在藏滇川交接地区活动,目睹了这一次迁徙。他在《西藏叛乱者向乃白马科,藏人的希望之乡》一书中也记录了这一事件,并分析说:8世纪时莲花生据说访问了乃白马科,从而使这里成为西藏(宁玛派)佛教徒的向往圣地。所谓,乃白马科就是白马岗(墨脱)。

但在汉文的地理典籍中,墨脱则是一个流放犯人的蛮荒之地。如成书于乾隆初年的《西藏志·疆圉》中说,西藏南部的珞渝地区以怒江为界,是一个未开化的地方。书中称本地珞巴人为野人,又叫“老卡止”,他们把嘴上割开多个缺口,涂上五种颜色。他们不种地、不织布,住在山洞里,靠打猎为生。藏区内如果有死刑罪犯,就送到珞渝地区,被当地人吃掉。

极乐圣地还是穷山恶水?强烈的反差使墨脱、珞渝地区更加神秘莫测。

事实上,由于山水阻隔,无论藏区还是内地,对于这块遥远的边陲之地都并不太了解。这种状况一直持续到西藏解放之后。

认识墨脱

早在康熙时代,在华的西方耶稣会士在绘制地图时就为雅鲁藏布江是否为布拉马普特拉河的上游而苦恼。

近代以来,英国殖民者为了入侵西藏,加紧了对墨脱、珞渝、雅鲁藏布江区域的探险与考察。他们派出了很多探险队,但都遭到了当地居民的强烈抵抗。为此,英国殖民者专门组建了旨在掌握秘密测量技术、训练本地间谍的学校,这些探险者不仅要学习使用元分仪和指南针,还要学习航空天文学和计算高度的技术,将祈祷的佛珠作为计数器。他们被称作“班智达”,源自梵文,意为学识渊博的大学者。

1880年,一名叫金塔普的班智达潜入珞渝地区,来到雅鲁藏布江大拐弯峡谷,探查其是否流入布拉马普特拉河。方法是按约定的时间从当地向江中投漂有记号的圆木。但因没联系上观测者,这些圆木在无人注意的情况下漂入了孟加拉湾。金塔普的经历颇为传奇,在经历了千辛万苦,包括被卖为奴隶后,最终于1884年返回印度。他不识字,但记忆力极好。1889年,他口述由别人所记录的行程报告出版印行,并附有地图。最初很多人怀疑此报告的准确和真实性,但后来包括F.M.贝利等英国人赴此地探险,拿着他的报告逐一核对,发现大多记录都是正确的。

根据中国社会科学院边疆史地研究中心研究员房建昌的考证,中国第一份关于珞渝地区的地图绘于1911年。这一年阴历七月,川军将领罗长裿向驻藏大臣联豫呈上了波密军用略图。但这张图没有使用近代西方的测绘技术,仍属中国的传统旧式地图。不过作为一张实测的军用地图,则是中国人所绘首张雅鲁藏布江大拐弯地区最详细精确的地图了。

进入民国,由于英印军队从下游入侵,派出专门的测绘人员逆流而上,对珞渝地区做了实地考察。如阿波尔讨伐队的测绘人员,在1912年实测了南迦巴瓦峰的经纬度和高度,这些都是前所未有的工作。

1913年,英国又派间谍F.M.贝利上校赴雅鲁藏布大峡谷地区考察与测量,其目的是在西藏与英属印度之间划出一条对英国有利的边界线——麦克马洪线。在随后的西拉姆会议上,英国殖民者以秘密换文的方式将这条边境线强加给中国,但遭到了中国历届政府的抵制。

由于战争频繁,国力衰弱,很长时期以来,中国对于自己的这片神秘领土缺乏实地考察与认知。特别是在印方非法占领的“麦克马洪线”以南区域,中国学者不仅在过去,即使今天也无法进行考察,只能借助英印方面的大量考察资料而认知。

对于雅鲁藏布大峡谷,地理学前辈徐近之先生还曾借用印度人“底抗河”之名,称其为“底抗峡”,我国地图出版社也沿用此名。“底抗河”是印度对于雅鲁藏布江的称呼,即Dihang。1960年的《青藏自然地理资料》中称这段大峡谷为“底项大峡谷”。1979年,《辞海》称为“底杭峡”。

对于地理的清晰认知,是认识现代国家的基础。地理大发现时代之后,以清晰边界为特征的现代主权国开始确立。我们需要更深入地了解国家每一座山峰的高度,每一条河流的走向。这亦是主权本身的要求。

1973年,我国开始对珞渝、雅鲁藏布江大拐弯地区进行连续的科学考察。1982年,我国测量队完成了对青藏高原的全部测绘任务,消除了测绘盲点。1998年,我国组织了对雅鲁藏布江大拐弯地区的全面考察,并对无人区进行了首次穿越。

进入墨脱的公路,自1961年初步测绘后开始修建,几经波折,屡建屡毁,但从未放弃。修建公路要依靠对地理、地质、气象、水文等知识的充分积累。

2013年10月31日,经历半个世纪的努力,这条艰险的公路终于修通。路线起于波密县扎木镇318国道与老扎墨公路的交叉点,跨越波斗藏布江、金珠藏布江等6条江河,以隧道穿越嘎隆拉雪山,经米日和马迪村到达墨脱县城莲花广场,路线全长117.278公里。新技术的使用,攻克了以前那些看似无解的难题。

墨脱,这朵隐秘的莲花,终于向更多人展开。在想象与现实之间,我们也将获得更加深入的认识。

奇特的地理单元

打开地图,观察西藏的东南边界,会发现这样一个奇特的地理单元。喜马拉雅山脉自西向东绵延了2000多公里后,终于停住了脚步。在北面受到念青唐古拉山阻挡,东面横断山系岗日嘎布山被挤压,形成了一个“八”字形的褶皱区域。这个“八”字的喇叭口地带就是墨脱。

墨脱实际上是喜马拉雅山南麓、横断山以西一条向北突出的河谷。海拔7782米的南迦巴瓦峰为喜马拉雅山的东段画上了一个巨大的惊叹号。雅鲁藏布江从南迦巴瓦峰绕过,形成了举世闻名的雅鲁藏布江大拐弯。江水从喜马拉雅与横断山系之间折而向南,从墨脱的峡谷奔涌而出,把青藏高原撕开了一个口子,在巴昔卡出境进入印度阿萨姆平原,称为布拉马普特拉河。它流入孟加拉后,又称为贾木纳河。整个水系流域,仅次于美洲的密西西比河,居世界第二位。

亿万年前,印度洋板块撞击欧亚大陆板块,造就了喜马拉雅山和青藏高原。与此同时,由于受到东面扬子板块势均力敌的阻挡,青藏高原东南部边缘的地壳被强烈挤压扭曲,使原先与喜马拉雅山平行的山脉改变了走向,形成了南北向的几道巨大的褶皱。那些原本横亘东西的大山,被扭曲成了南北纵向的横断山脉。

而墨脱就处在南亚大陆与欧亚大陆之间的夹角结合部。它的北面和东面是白雪皑皑的群山和青藏高原,南面是辽阔、肥沃的南亚次大陆。独特的地理单元,形成了壮观而丰富的景色。区内雪峰林立,峡谷深切,飞瀑成群,丰沛的水汽生成缭绕的云雾,洁白的海洋性冰川向下伸入到苍翠的森林中,峡谷中岩石壁立,交通险绝,神秘莫测。

在海拔700多米的墨脱河谷,人类的活动相对集中,是珞巴族和门巴族的聚集区。他们的村落多聚集或分散在不同高度的河谷台地上。村边地头种植的芭蕉、甘蔗等热带植物,在季风雨水笼罩下青翠欲滴。野生的柠檬、香蕉、柑橘长势旺盛,一垅垅水稻镶嵌在河谷平台的梯田上。

来自印度洋的暖湿气流与雪山共同作用,使热带山地环境向北平移了五六个纬度。墨脱河谷位于北纬29度,只低于上海两度,但海拔1100米以下的山谷里长的却是季风热带雨林植物,它是北半球热带的最北界。高耸的山地环境又形成了垂直的气候带。在世界上,我们很难找到像墨脱这样的地方,将热带到寒带的植物集中起来,精彩地布置在一座山的不同高度上。

穿越墨脱河谷的雅鲁藏布江,是深入青藏高原的最重要水汽通道。每年,来自印度洋的暖湿气流,通过墨脱这个入口,沿雅鲁藏布江上行,给藏南地区带来丰沛的降水,使藏东南成为继我国东北、云南之后的第三大林区。

这条水汽通道也直接影响了西藏文明的形成。

西藏西北部阿里、达拉克地区的象雄部落,是进入文明时代后,西藏高原最早出现的文明中心。其凭借着与中亚、西亚地区发达的交通,吸收了广泛的外来文化,不断壮大。然而曾经强盛一时的象雄部落,却最终被山南雅隆河谷的吐蕃部落所击败。藏学家杜永彬研究认为,其原因就在于地理因素。山南雅隆河谷是这条水汽通道的最大受益者,形成了适合于农牧业发展的气候环境;地处西藏西部的象雄,无法受到暖湿气流的影响,气候寒冷干旱,不利于农业发展。这导致了象雄文明基础脆弱,雅隆文明基础牢固。“从这个意义上说,雅隆-吐蕃文明取代象雄-苯教文明的统治地位,是由地理环境差异造成的。”

隐秘的诱惑

墨脱古称白马岗,意为“隐秘的莲花”。其所在的喜马拉雅山东段南麓地区,又称为珞渝地区。其东为察隅,西为门隅。

自古以来,想进入墨脱都非易事。墨脱的西、北、东三面环山,多雄拉山、金珠拉山、随拉山、嘎隆拉山,海拔都在四五千米以上,每年7月底到10月才可以通过山口。在其他时段内,印度洋湿热气流与藏北冷空气酝酿成暴风雪,把墨脱的出口堵得严严实实。当每年4、5月份,天气转暖,山口积雪消融,又极易发生雪崩。4~9月为雨季,海拔3000米以下地区,常为倾盆大雨,连日不断,山溪、泥石流奔涌而下,冲毁道路。七条地质断裂带从墨脱穿过,地震频繁。1950年发生的8.5级墨脱大地震,千里之外的拉萨震感强烈,布达拉宫受到了多处损坏。

只有每年的7月底到10月,山口积雪消融,墨脱一带的居民才能翻山而出,与外界贸易往来。其他时段,则与世隔绝。

由于封闭的地理位置,历史上,西藏地方政府对墨脱及其以南地区的统治,是逐步得以完善的。根据国家民委编著的《珞巴族简史》记载:最初西藏地方势力波密土王控制着被称为小白马岗的墨脱北半部,即今天的加热萨、帮辛及达木一代的广大珞巴族居住区。波密土王是一个历史悠久的地方割据势力,据说是吐蕃第八代赞普赤贡赞布的后裔。赤贡赞布被其大臣珞昂谋杀后,他的一个儿子怯蚩逃到波布地区,受到当地人的拥护,被推举为首领。因居住在噶朗木地方,故称作噶朗木第巴,一般称为波密土王。按照这个说法,波密土王的存在已有1000多年的历史。

大约在200年前,门隅、主隅的门巴族开始迁入墨脱。随着门巴族人口的增加,约在19世纪后半叶,门、珞两族之间出现了纠纷,发生了械斗。波密土王利用这一时机扩大势力,随即先后建立了地东宗和嘎朗央宗,把势力向南扩张到了下珞渝地区。1927年,西藏地方政府取消波密土王的割据势力,上下珞渝地区于是转归西藏地方政府管理。

尽管珞渝地区纳入西藏地方政府管理的时间并不长,但其作为宗教圣地的历史却十分久远。藏文大藏经《甘珠尔》中有“佛之净土白马岗,圣地之中最殊胜”的记载。白马岗南部雅鲁藏布江下游的支流仰桑河清澈碧绿,味道甘甜,藏族、门巴族称之为牛奶河,视为圣水。在仰桑曲与雅江交汇处,奇石嶙峋,其中有一块状似吉祥鸟“甲穷”的巨石,是著名的宗教圣迹,每年都吸引大批教徒去朝拜。

珞渝地区最具诱惑力的佛教圣迹当属其东北部的“札日神山”。据史籍记载,藏传佛教的发展始于松赞干布从印度迎请寂护法师到西藏弘法。为了破除反佛教势力,特别是西藏原始宗教——苯教的重重阻挠,寂护法师邀请他的妹夫莲花生大师,入藏伏魔除障。莲花生大师一路之上,以密法降妖除魔,并使这些妖魔和苯教巫师皈依了佛教。后来他与寂护法师共同创建了西藏第一座佛寺——桑耶寺。莲花生大师因此被藏人尊为祖师,第二佛陀,又被称作“咕噜仁波切”,意思是“根本上师”。

在汉族喇嘛邢肃芝口述的《雪域求法记》一书中这样记述:“传说莲花生大师只在西藏停留了18个月就离开了,有人说他回到了印度,但在印度却没人见到他。西藏的佛教徒相信莲花生并没有回到印度去,而是将身体修作一道红光,带着两位妻子和子女飞往珞渝地区的札日山顶,在那里建造了修行的宫殿。修成红光是密法‘大圆满’的最高成就,而这一无上密法正是由莲花生大师传到西藏的。因此札日山被藏人崇拜为圣山,能够去札日山朝圣是很多人一生的心愿。”

但由于珞渝地区高山险阻,道路难行,在西藏人中“去过这座山朝圣的恐怕不到万分之一”。另一方面,札日神山在珞巴族聚集区,每12年才开放一次。邢肃芝本人参与了1944年的转山活动,并把这段奇遇写在了书中。这一年,由于西藏地方政府未能与珞巴族部落达成转山的交易,转山信徒一路上被珞巴族人袭击,死伤惨重。

地理阻隔与神山圣迹,使墨脱、珞渝地区充满了神秘的诱惑。人们充满了好奇与向往,传说这里为富饶的圣地,是一处不受打扰的世外桃源,人间仙境。