一九三一年,苍茫大地,烽火连天,以萧红、丁玲、安娥、王莹为代表的四位文艺巾帼以笔为枪、以舞台为战场,在硝烟中书写着民族的觉醒与女性的独立。当抗日战争的烽火燃遍中华大地,她们是以笔为剑、以歌为矛的战士。在文学、音乐、戏剧影视等多个领域,她们用才华和勇气谱写了一曲曲荡气回肠的抗战壮歌。

让我们首先聚焦萧红与丁玲两位女士的文学创作之路。

笔探生死:萧红灵魂觉醒的书写

萧红的抗战书写,走的是一条“向内”的路径。当大多数作家致力于描绘战场烽火与英雄壮举时,她却将笔触伸向战争阴影下个体的精神创伤与生存困境。

1935年,萧红的中篇小说《生死场》震动文坛,成为左翼文学的重要代表作,得到鲁迅、胡风及文学界的充分肯定。这部作品以其对北方农村在九一八事变前后真实图景的描写,深刻地揭示了民族危亡背景下人民的生存状态,从而极大地激发了抗战热情。

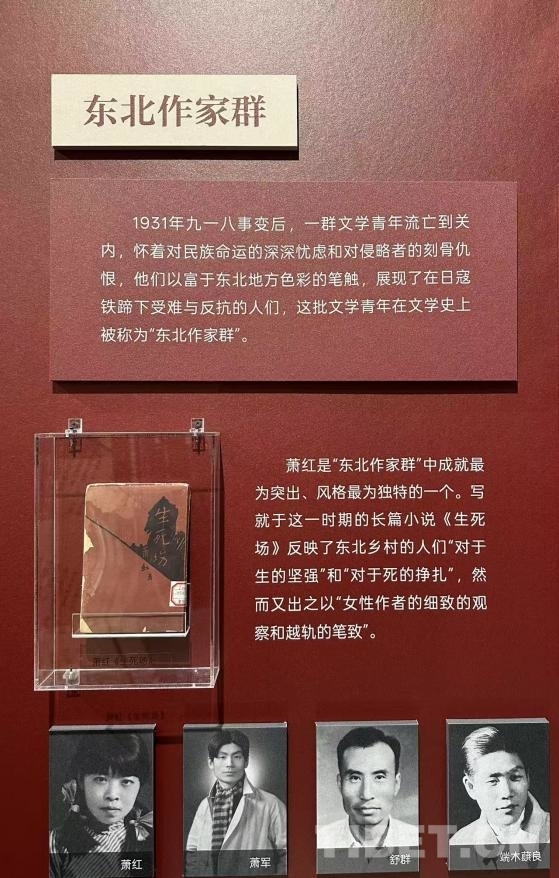

图为中国现代文学馆内,“山河迹忆——手稿里的抗战中国”展览中萧红等作家的相关介绍

萧红不足十年的创作生涯正处于中国抗日战争时期,她的流亡生涯与日本侵华战争的推进紧密相连。在漂泊不定的生活中,萧红从未停笔。1938年,她在汉口完成了短篇小说《黄河》,讲述一艘货船上船工与八路军战士的相遇。她笔下的黄河颠覆了传统想象:“黄土的流,而不是水的流”,是“野蛮的河、可怕的河、簇卷着而来的河,它会卷走一切生命的河”。不仅是自然景观,更是民族苦难的隐喻。这种将外部战争内化为个体生命体验的独特视角,使她的作品超越了时代的宣传功能,抵达了更为永恒的人性关怀。正如她在“现时文艺活动与《七月》座谈会”上的发言:“作家不是属于某个阶级的,作家是属于人类的。现在或者过去,作家们写作的出发点,是对着人类的愚昧!”

心照家国:丁玲女性解放的叩问

丁玲的深刻之处,在于她敏锐地发现了“民族解放”与“女性解放”并非天然同步。在全民抗战的洪流中,她坚持保留了一个女性知识分子的独立思考。“昨日文小姐,今日武将军。”毛泽东曾用这样的诗句,勾勒出丁玲从文人到战士的蜕变。

1936年,丁玲辗转抵达陕北,成为到达陕北的第一位知名左翼作家。她随即发起并组织“西北战地服务团”,亲任团长,带领文艺工作者奔赴山西前线,用戏剧、歌声和标语唤醒民众。丁玲的笔从未停歇。战地服务团的经历催生了《一颗未出膛的枪弹》《我在霞村的时候》等作品。与当时主流抗战文学不同,丁玲以其特有的敏锐,将民族救亡与女性命运紧密交织。

图为中国现代文学馆内,“山河迹忆——手稿里的抗战中国”展览中丁玲等作家的相关介绍

《我在霞村的时候》中,女主角贞贞在遭受日军凌辱后,仍为八路军传递情报。丁玲以深邃的笔触,既书写了这位乡村少女为国牺牲的隐忍,更直面了她归乡后所承受的来自同胞的歧视与审视。这种对女性在战争中复杂处境的双重揭示——既受外敌之辱,亦遭传统之困——使得她的作品超越了简单的宣传,达到了人性探索的深度。

1942年,她的《三八节有感》更是在民族解放的宏大叙事中,犀利地提出“女性如何获得真正解放”的命题。她写道:“‘妇女’这两个字,将在什么时代才不被重视,不需要特别地被提出呢?”这一发问,在烽火连天的岁月里,如同一声惊雷,展现了丁玲作为女性知识分子的独立思考——抗战中的女性,既是民族的战士,也应是自身命运的主人。

时光流转,窗前的灯火换了人间。萧红与丁玲,一位凝视人类灵魂的深渊,一位叩问女性解放的道路。她们用文字照亮了一个时代,也为我们留下了永恒的精神财富。今天,当我们回望历史,萧红笔下那些勇于抗争的灵魂依然震撼人心,丁玲对女性命运的追问依然振聋发聩。她们从未真正离去,那一曲曲由她们开启的文学抗战之歌,依然在时光的长河中回荡。(中国西藏网 文/郭睿佳 陈卫国 张艺彤)