2017年12月11日,中央办公厅向陕西省委传达了习近平总书记的重要指示,其中提到:希望西安交通大学师生传承好西迁精神,为西部发展、国家建设奉献智慧和力量。那么,何为“西迁精神”呢?

20世纪50年代初期,党中央根据我国东南沿海紧张的周边形势,提出了合理布局与建设内地高校的决策,适应“根据西北工业基地建设的要求和国防形势”的要求,交通大学从上海迁往西安,周恩来总理亲自领导了交通大学的西迁工作。在党中央的坚强领导下,在上海、陕西全力支持下,1958年暑期实现了主体西迁的目标。2005年12月6日,经西安交通大学党委审议,将“西迁精神”概括为“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”16个字。

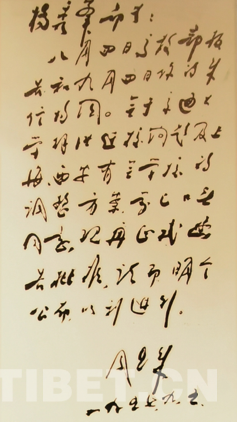

图为周恩来总理批准交通大学迁校调整方案的函件(交大西迁博物馆藏) 摄影:赵国栋

“老西藏精神”指的是自1950年初以来,在和平解放西藏、建设西藏的伟大历程中,以驻藏部队为主体,与地方赴藏干部和西藏各族人民群众一道形成的一种精神传统,其主要内容为:“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能团结、特别能奉献”。“老西藏精神”最集中体现于“进藏英雄先遣连”和十八军解放和建设西藏的过程中。

表面上看,“西迁精神”与“老西藏精神”之间仿佛有着明显的区别,比如前者主要发生于教育界,与国家工业化建设和人才培养密切相关,交大西迁为西部建设培养了大量人才,锻炼了青年建设者;而后者则主要形成于解放和建设西藏的过程中,主体是人民军队,并包括支援西藏建设的干部和西藏各族群众。前者主要发生于上海与西安之间,后者主要形成于西藏。

图为先遣连战士保存下来的徽章(阿里军史馆藏) 摄影:赵国栋

虽然二者产生于不同的领域,看似存在着许多差别,但它们之间却有着内在的联系。

第一,两种精神都以祖国至上,国家的解放与建设是共同的追求。从发生的时代背景看,二者均发生于20世纪50年代,当时正处于进一步实现全国解放并建设社会主义国家时期,这是当时最大的大局。服从国家战略大局,尤其是快速推进工业化建设、为中西部地区培养大批工业化人才的需要,交通大学从条件优越的上海迁址到条件十分艰苦的西安,涌现出了许多可歌可泣的感人事迹。据西安交通大学的老教授介绍,西迁时全校只有1名陕西籍的教务人员,而学生均来自南方。一位学生写的诗中说道:“到西北去,到西北去,我一定要到西北去;寒冷动不了我的心潮,北风吹不散我建设祖国的热情!”而先遣连、十八军把解放西藏、建设西藏放在第一位,克服生活和身体上极大的挑战扎根雪域。先遣连共由136人组成,他们在极端恶劣、艰苦的自然环境中开展工作,在二百七十多天中,有63名同志壮烈牺牲。当张国华将军接到十八军进藏的指示后,他在动员战士们时说了这样的话:“我带着我的夫人,背着小女儿进藏。”然而,没有等到正式出征,他的小女儿就不幸夭折。事实证明,任何困难也无法阻止他和十八军挺进西藏。

图为迁校初期的“草棚大礼堂”(交大西迁博物馆藏) 摄影:赵国栋

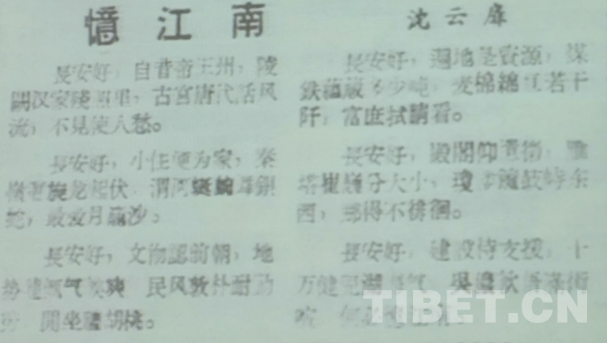

第二,两种精神都体现和深刻践行了党和人民的意志。有效保证国家的战略安全、快速推进工业化进程,以最有效的方式解放和建设西藏,这些都体现了当时党和人民的意志。为了实现党和人民的意志,交大师生和先遣连、十八军以及西藏的建设者们克服了重重困难,不懈地奋斗着。身为“中国电机之父”的国家一级教授钟兆琳先生安顿好生病的妻子,只身从上海来到条件十分艰苦的大西北。还有周惠久院士义无反顾地奔赴西安,在西安创立的“多次冲击抗力理论”在生产中得到了广泛应用,并且获得了国家科技进步一等奖。沈云扉先生西迁时已经66岁了,他说,学生走到哪里,他就去哪里。他在《忆江南》中写道:“长安好,建设待支援,十万健儿湖海气,吴侬软语满街喧,何必忆江南。”表达了热爱大西北、建设大西北、奉献大西北的浓烈情感。在十八军进入西藏之前,毛泽东同志指出:“去西藏对个人来讲,一点好处也没有,但大有益于国家民族。”先遣连和十八军一直秉持为国家为民族为人民的信念,即使在最艰苦的岁月里,他们以野菜、草根、地鼠充饥,也不动群众的一草一木。为了能更好地处理与西藏各族群众的关系,入藏战士们每人一册《进军守则》,认真学习藏族群众的文化传统和风俗习惯,所以一路上受到了群众们的欢迎,并在这一过程中形成了军民鱼水深情。

图为沈云扉先生所作《忆江南》(交大西迁博物馆藏) 摄影:赵国栋

第三,两种精神都深刻体现了“人民创造历史,幸福来自奋斗”。习近平总书记在2018年新年贺词中说:“广大人民群众坚持爱国奉献,无怨无悔,让我感到千千万万普通人最伟大,同时让我感到幸福都是奋斗出来的。”可以说两种精神都是关于普通人的故事,充满了默默奉献和不懈奋斗的气质。据西安交通大学宣传部的同志介绍,迁到西安的中青年教师中成长起来的两院院士有周惠久、陈学俊、姚姚熹等9位,迁校(1955-1959年就读)学生中成长起来的两院院士有李伯虎、陈国良、李鹤林等10位,迁校师生中成长起来的国家级有突出贡献专家、国家级教学名师有涂铭旌、孟庆集、蒋正华等14名。而在西藏,先遣连的同志和他们的后人们用忠诚和信念谱写着一首首人生之歌。来自西藏阿里普兰县的石努平措和他的叔叔——80多岁的其美老人都是“老西藏精神”的传承者,他们都曾是“扎西岗边防连”的一名普通战士,在艰苦卓绝的环境中默默地保卫着祖国的疆土、保卫着人民的幸福,让生命熠熠生辉。2013年1月17日,习近平总书记签署命令,授予扎西岗边防连“雪域高原戍边模范连”荣誉称号。每年都有大批的如同高宝军同志这样,舍小家顾大家,从祖国各地奔赴西藏、扎根西藏的援藏干部,用自己的智慧和双手与西藏各族群众一道创造着西藏更美好的明天。

2018年1月9日,光明日报发表的评论《西迁精神永放光芒》中写道:“……而交通大学的西迁精神承前启后、卓然而立。它与革命时期的红船精神、井冈山精神、延安精神、张思德精神、西柏坡精神,以及社会主义建设时期的大庆精神、红旗渠精神、焦裕禄精神等等,共同形成了中国共产党的精神谱系,成为中华民族精神脊梁中光芒万丈的一段。”这概括了“西迁精神”和“老西藏精神”的共同本质,也统摄了笔者以上所谈的三点内在联系,即它们都是中国共产党的精神谱系以及中华民族精神脊梁的有机组成部分。

在交通大学校党委决定西迁期间,出现了入党积极分子大量增加的现象,列入发展计划的情况如下:1956年29人,1957年17人,1958年15人,1959年15人。十八军在给毛主席写的决心书中说:“我们决心愉快地参加到这一艰苦斗争中去。如果需要,我们愿终身为西藏建设事业而奋斗!”1951年2月,先遣连在阿里最艰难的日子里,包括生命垂危的党员们向党做出最庄严的宣誓:“只要还有一个人就要坚持到底,只要还有一个人就要把红旗插到噶大克!”

岁月留金,“交大西迁博物馆”和“进藏先遣连纪念馆”记录和再现了“西迁精神”和“老西藏精神”。作为党的精神谱系和中华民族精神脊梁的有机组成部分,它们被一代代传承着,并激励和鼓舞着一代代人为了更美好的未来,为了实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗着。(中国西藏网 文/赵国栋)