【编者按】新中国成立之初,为了祖国的统一,人民的解放,中国人民解放军西南军区和西北军区派出部队,执行中央决策,从四川、青海、新疆、云南四个方向向西藏挺进。进军西藏、经营西藏的任务主要交由十八军。进军西藏的先驱们用他们的青春、热血甚至生命书写的故事虽早已远去,但其内涵却依旧激荡人心。那个特殊年代里,那段走进西藏、建设高原的故事今天正由亲身经历者、参与者和记录者娓娓道来,虽历久却弥新。

图为原十八军司令部侦察科参谋王贵接受中国西藏网专访。摄影:陈卫国

“新一代的年轻人,恐怕都不知道什么是代食粉。我们那会儿天天吃。”在这样的开场白中,原十八军司令部侦察科参谋王贵与我们聊起了他进藏路上的点点滴滴。虽然时隔70年,但想起那时的艰苦,王贵对部队的人和发生过的事仍旧印象深刻,仿若昨日。

为二郎山掉队“雪耻” 深切感念炊事班战友

康定往西,当地即称“出关”。出关到藏区,海拔渐渐升高。十八军司令部第一天到达折多塘宿营,那里海拔3000多米。第二天,部队开始攀登进入藏区后的第一座高山——折多山。“这座山藏语称‘居拉’,意为‘肠子山’,是因盘山小路弯弯曲曲而得名。”回想起当年翻越折多山,王贵说,看来坡缓,但海拔4300多米,空气稀薄,山顶寸草不生。

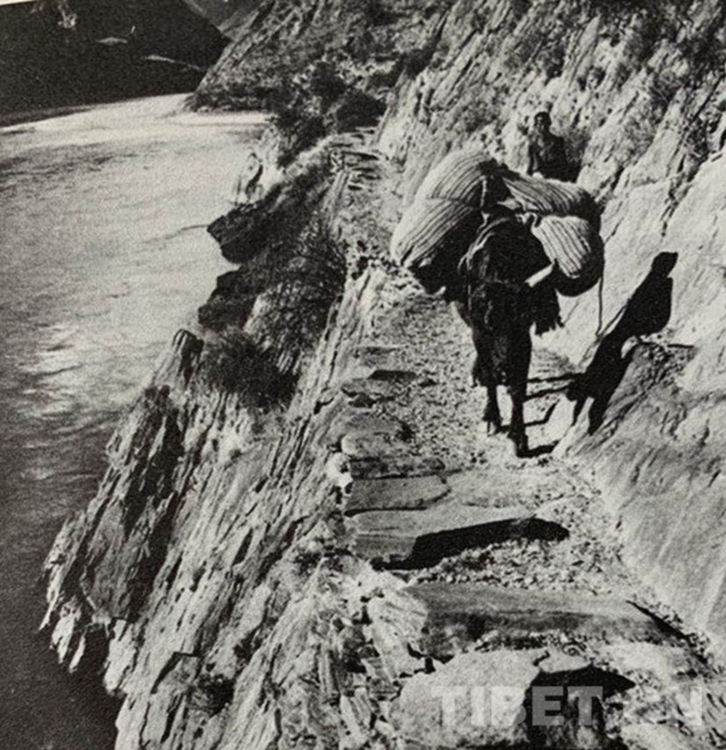

图为20世纪40年代的茶马商道。翻拍:周晶

战士们因负荷量大,行军更感头晕眼花,越走越吃力。报务员刘东升经常主动替摇机班的战土背负重达四十多斤的手摇马达。科里吸取了翻二郎山的教训,让大家带上干粮,而且还挑选一些战士,每人从山下背上三五斤干柴,准备爬到半山腰,烧开水打尖煮代食粉吃。

谈到这一段历史,王贵目光闪烁,声音洪亮地说:“我一心想用实际行动为自己在二郎山的掉队‘雪耻’啊!所以,我除自身负重六十斤外,还扛了一根约二十斤重的柴棒。”周围的同志们看在眼里急在心上,纷纷劝他少扛一点,他仍坚持,同行的战友打趣地问他:“今天吃饱了没有?”他说:“吃饱了,没问题。”战友们嬉笑哄闹着,“一根柴棒我硬是扛了一二十里,”到半山腰打尖时,战友们背的柴都有了用武之地,拿来烧开水。

吃过饭,又开始更艰难的行军。这时,进入海拔4000米左右的山区,气温下降,战友们的高原反应加剧,走上百余米就喘得不行,但都能鼓起勇气,顶住寒风袭击,坚定地迈步前进。“那时我特意看了一下表,下午三点多钟。”王贵说,就快要接近山顶时,战友们每走十几步就心慌,必须停下来缓缓再走。山顶寒风凛冽,严重缺氧,片刻不能停留。“我们快步带小跑地下山,到达一片有水草的荒野决定宿营在此。”

图为十八军官兵翻越雪山。翻拍:周晶

“行军路上,又累又饿。搭好帐篷,没等吃饭,有的战友就累得躺下想睡了。”王贵说,难忘当时的老战友炊事班刘勇、老陈等,白天背上行军锅、背包和大家一样负重爬山,到了宿营地,背包一放就架锅、担水、烧火煮饭。野地里老刮风,还夹杂着冰雹小雪,捡来的柴又潮又湿,烧火可费劲啦!火刚烧着一点儿,往往又熄了,“炊事员们就趴在地上,用嘴使劲吹,让火再燃烧起来,往往被烟熏得直流泪,眼睛里是条条红丝,手背上是条条裂痕。”看着让人好生心疼。好不容易把一锅水烧开,下米煮好后,司务长才吹哨,叫同志们来吃这顿来之不易的饭。清晨大家尚在梦中时,他们又要早早起来,为战友们准备早餐。王贵说:“这些默默无闻、吃苦耐劳、甘当炊事员的战土们,其品德之高尚,让其他干部、战士动容。”

4月大雪压帐篷 众人以为向导回家了

队伍在荒野宿营睡了一夜,“第二天一早,我在帐篷里觉得头顶碰到了篷布、不知道是什么东西重重地压着我。用双手向上一撑,只听到哗啦啦的雪块散落声。”王贵惊讶道,这里的天气真稀奇,4月的天气,竟下了二三十公分的大雪,是雪将帐篷压塌了下去。

大家穿好衣服,走出来,一起动手将帐篷上的厚雪扒下抖净,再去拔钉子时,谁知钉子却冻在地里,怎么也拔不出来,“这时,炊事员又开始架火烧水,端着开水来浇铁钉,开冻后才拔了出来。然后又在雪地里卷好帐篷,捆到驮架上。人人的手都冻僵了。”王贵来回搓手演示,仿佛往事重现。

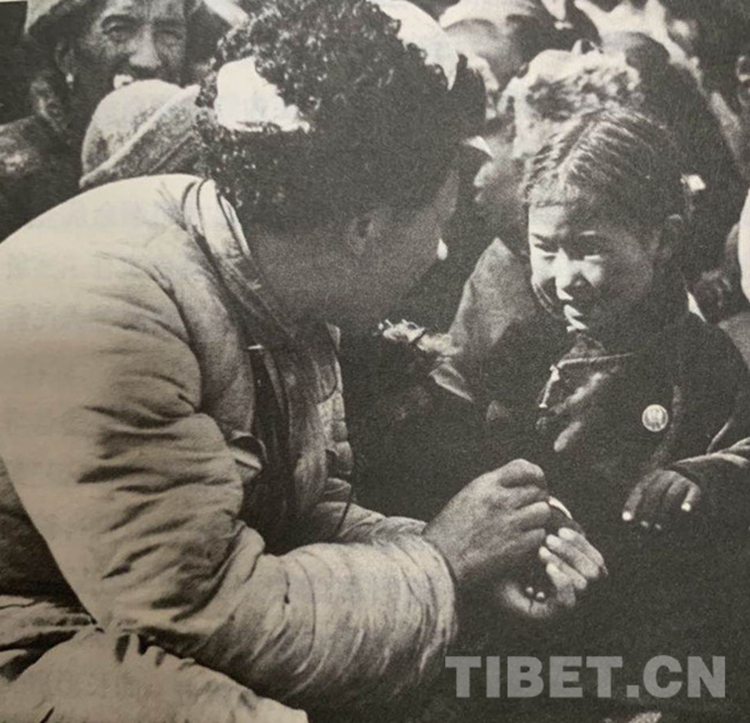

图为十八军独立支队宣传部摄影师握着藏族孩子的手,嘘寒问暖。翻拍:周晶

吃完早饭,就在准备出发的当口。154团的干部却怎么都找不到他们的藏族向导了。王贵说:“当时大家心想,他是不是跑回家了?”一些人齐声叫喊,没有回声,只见向导却猛然从雪地里“神奇”地跳出来。大家都惊讶不已!

王贵解释到,原来藏族同胞穿的皮袄都很长,可以拖到脚跟。白天他们把皮袄下面的部分提起来,用腰带一扎,可以走路、干活;晚上把腰带一解,长皮袄拖到脚尖,身子一卷,这身没有布面的光板老羊皮袄就既是被子,又是褥子,躺下便能在露天野地里睡觉,刮风下雪他们也照睡不误。这天大雪把向导整个埋住了,只见从他鼻子里呼出来的热气将雪化开的两个洞孔。战士们大声叫他,才将他惊醒。

“藏族劳动人民生活如此简单,在野外的生存能力如此强,是我们望尘莫及的。”王贵继续讲到,“向导从雪地里跳出来后,抖掉皮祆上的雪,我们给他端上热茶,他吃了几口糌粑,就引导着部队出发,继续西行。”

一分耕耘一分收获 藏语问路首次成功

在艰苦的行军途中,十八军司令部侦察科战士们仍然坚持学藏语,劲头十足。参谋人员经常边走边抽问单词、短句。每行军十里路,原地休息,大家抓紧时间拿出课本,坐在背包上阅读、背诵,你问我答,互相测验。一时路边书声琅琅,好似课堂。

进藏的队伍经过折多山西麓的几天行军和野营,到达中谷,再到八美附近宿营。王贵说:“那里气候比较好,有农田、树林。我们借住在藏族同胞家中,藏族阿妈非常热情地接待了我们。”

李奋科长要王贵再试试用藏语问路。他鼓起勇气问道:“到泰宁还有多少里路?”王贵说:“当时太忐忑了,我原以为她会用藏语回答,但又怕自己听不懂。不料那个老大娘却笑着用四川口音的汉语爽快地回答道,四十里。”

图为十八军官兵学习藏文。翻拍:孙健

时隔这么久,每每讲到这一段,王贵都会发自肺腑地笑出声。他说:“当时,李科长和科里的同志都满意地笑了。我则高兴得跳了起来。”事后回想,原来,这一带地方离汉族地区不远,不少藏族同胞都去过汉区,会说几句汉语。

“一分耕耘,一分收获。十八军司令部侦察科的同志学藏语的积极性一直很高,这次,是我们第一回用藏语成功问路。我印象也尤为深刻。”王贵说道。

回想起那些往事,王贵连连感慨,那时的人思想单纯,心往一处想,劲往一处使,奉献精神超强,“同志们都革命热情高涨,深刻诠释了‘团结就是力量’”。(中国西藏网 记者/周晶 部分内容参考自王贵作品《藏学论文及忆文》、张小康作品《雪域长歌——西藏1949—1960》)