中国西藏网讯 “石压破阑干,门摧旧梐枑。虽云觉梦殊,同是终难驻……”春三月,再读《梦游春七十韵》,字里行间,深感诗人元稹与白居易芝兰之交的情谊。

诗中提到的“梐枑”,最早见于《周礼》,是古代宫殿、陵寝、寺庙、官署等重要建筑前的禁行设施。清代的下马碑,除类似功能外,还衍生出彰显等级礼仪、昭示盛世功德的功能。

图为故宫藏清代宗喀巴像。图片来源:故宫博物院官网

图为紫禁城的瑞雪。摄影:王琎

图为故宫西华门外北值房及下马碑。图片来源:故宫博物院官网

下马碑:“同文之盛”背后的民族大融合

当行至北京故宫西华门外,可见一对下马碑,碑身正背面镌刻满、蒙、汉三体文字,汉字为篆体“至此下马”。

北京国子监前也有一座下马碑,碑文为六体文字,分别为满、汉、蒙、藏、回、托忒文。

清代以前,下马碑碑文均为汉文;清初,带有少数民族文字的碑文开始使用,文字体数由二体至六体不等。这其中,既有国力强盛、国家版图规模的象征体现,表露出清朝皇帝“同文之盛”的宏愿,也暗含着民族文化融合的历史脉络。

远在3000多公里外的拉萨,深藏在西藏自治区档案馆的蒙满文档案,也有着满蒙藏汉文四体合璧的现象,与北京的下马碑有着相似的实践意义。

2018年,大型丛书《西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选》出版,这批“藏于深闺”的档案何以面世?还要从中国第一历史档案馆的一对锡伯族伉俪吴元丰、郭美兰说起。

图为大型丛书《西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选①》(全套丛书共10本)。摄影:李元梅

图为《西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选①》中,满蒙藏文合璧的《康熙皇帝为任命五世班禅额尔德尼为达赖喇嘛经师并遣使赏物事致班禅额尔德尼敕书》。摄影:李元梅

研究满文档案40余载的专家,缘何被这批“西藏档案”震撼?

三月的故宫,红花初绽梨花繁,西华门北侧的中国第一历史档案馆,青砖黄瓦,高大气派。此中收藏着1000多万件明清档案,历史在这里变成了车载斗量的文字……

原中国第一历史档案馆副巡视员兼满文处处长、研究馆员吴元丰,原中国第一历史档案馆研究馆员郭美兰,夫妻俩曾经在此工作,潜心于满文档案整理研究几十载。年届花甲的两人为同族、同乡、同学、同事,伉俪情深。

一对锡伯族夫妻,生于新疆,工作生活于北京,毕生醉心于满文研究,他们的人生轨迹,亦是民族融合的当今写照。

回忆起初见西藏自治区档案馆所藏蒙满文档案,尤其是22件元代西藏官方档案时的感觉,吴元丰、郭美兰不约而同地使用了同一个词:“震撼”。

夫妻俩都是在中国第一历史档案馆从事满文档案工作40多年的研究人员,为何会对西藏的这批档案有这样的评价?

图为郭美兰。摄影:王淑

郭美兰:让“藏于深闺”的西藏蒙满文档案“活”起来、“走”出来

习近平总书记曾指出,“治理国家和社会,今天遇到的很多事情都可以在历史上找到影子,历史上发生过的很多事情也都可以作为今天的镜鉴。”

档案是历史的原始记录,凝聚了前人治国理政的丰富经验,闪耀着传统文化的思想光辉。正是基于档案的固有属性、价值和作用,2018年,《西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选》应时呈现于世。郭美兰参与了该书中满文档案文献的翻译工作,她向我们讲述了其中的因缘。

5年前,时任中共中央政治局常委、全国政协主席的俞正声,就《光明日报》登载的《西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案文书亟需整理和研究》一文作出重要批示,要求进一步加强西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案整理研究和开发利用工作。

“西藏自治区党委、政府及国家档案局对这个批示高度重视,及时安排部署,专门成立工作领导小组,组织有关专家学者开展整理编辑工作。这项任务被安排给了中国第一历史档案馆,具体的调查、摸底工作便落到了我头上。”1987年便开始涉猎西藏满文档案研究工作的郭美兰,有了走进西藏接触一手资料的机会。

西藏自治区档案馆于2014年正式启动《西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选》大型影印丛书文化工程。2014年3月12日,郭美兰与内蒙古档案馆蒙古文档案部主任张海山,一起从北京出发,直奔西藏自治区档案馆。翌日,两人便开始工作:摸底排查这批档案的保存状况、损坏程度,按照时间顺序区分、登记蒙满文档案。张海山负责蒙文部分,郭美兰负责满文部分,西藏自治区档案馆为他们专门安排了工作间和记录书记员。

“在摸底工作中,我感到非常震撼,中国第一历史档案馆馆藏的档案大多是抄录的复件,没想到西藏自治区档案馆里就藏着原件,是当时中央政府直接颁发到西藏的。”回忆起来,郭美兰难掩激动之情。十天后,两人整理出满文档案约300件,蒙文档案1000多件。

回到北京之后,郭美兰即刻提交了建议书,她认为,随着时间的流逝,这批档案的破损程度会越来越严重,不能让它们一直“躺”在档案馆里,需要编辑出书,与读者见面,发挥其弥足珍贵的史料价值。

当年,国家档案局旋即给西藏自治区档案馆拨款,着手整理出版工作。扫描件带到北京之后,乌云毕力格、郭美兰等专家学者,在西藏大厦“闭关”,专心于整理、翻译、注录工作。最终,选录档案共计1394件,形成近50余万字的汉译文。

经过4年的辛勤工作,大型丛书《西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选》出版,将这批“藏于深闺”的档案,首次系统地影印公布于广大读者面前。

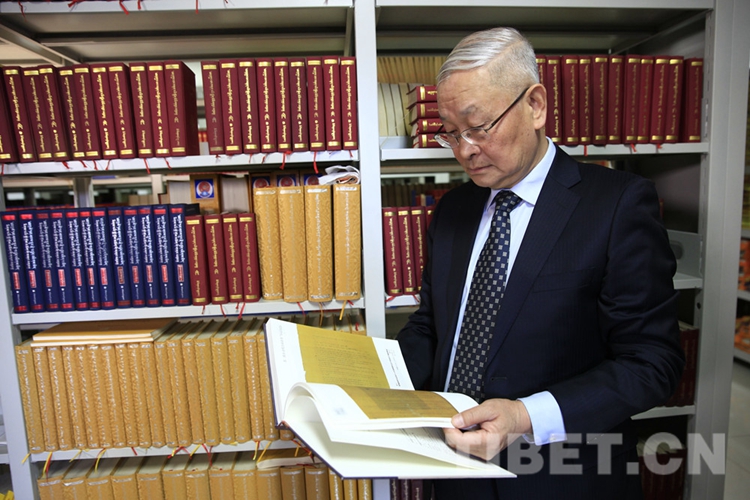

图为吴元丰。摄影:王淑

吴元丰:档案能够还原历史真相,是“国家活动的记忆”

西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案,是人们了解古代西藏社会的宝贵材料,吴元丰、郭美兰夫妇将其特征归纳为六点:

一是历史文献的独一无二性。中国第一历史档案馆馆藏档案最早至明代,多为抄件(复件),西藏自治区档案馆馆藏的蒙满文档案,最早却可以追溯到元代,起止时间为 1324 年至 1908 年,时间跨度长达 585 年,绝大部分都是档案原件,具有原始性和唯一性。

二是档案的文字种类众多。有八思巴字、蒙古文、托忒文、满文和满蒙藏汉文四体、满蒙藏文三体、满蒙文二体、满汉文二体合璧等多种文字字体。

三是档案的文体众多。档案中包含了元代八思巴字皇帝谕旨、清代皇帝诏书、敕书、上谕、 清代有关机构和官员文书、驻藏大臣文书、达赖喇嘛和西藏地方官员文书、满蒙王公贵族及僧侣呈西藏地方首领书信等。

四是档案的纸张类型丰富。档案载体介质多为黄色腊纤纸和各种宣纸,以及蒙古王公专用纸张等。其中,黄色腊纤纸是清代文书专用纸,纸上用金银粉描龙纹、祥云纹,背面撒金粉。如今,这门工艺已经失传,因此修复难度很大。

五是档案内容涉及面极广。包括皇帝与宗教领袖之间的请安存问,中央和地方政府对官员的任命处分,寺院财产保护,税务征收,高僧大德与王公贵族名号赐封、册印颁赏,寻找转世灵童与指导学经,以及佛经印刷、佛像雕刻、经籍释疑、熬茶超度、延寿求子、禳灾祛难、政教关系、国际关系、边境贸易、军事布告、边境巡逻、缉捕文告、申诉告状、法律截判、路票发放、流民安置、差旅补贴、治安管理、惩治贪腐、平定叛乱等内容。

六是档案文字具有的艺术性,包含了各种书写体。

“今年是西藏民主改革60周年,在这个特殊的节点,通过原始权威的档案文献,还原历史的本来面目,有利于让人们认清历史上中央与西藏地方的关系。”吴元丰强调,档案中蕴藏的治国治藏理念,至今仍然具有启迪作用,可为今人提供有益的思想营养,合理利用,将有利于服务于国家各个层面的工作。

“历史档案是国家在实际办理事情中形成的自然记录,是‘国家活动的记忆’,具有凭证作用。”吴元丰认为,《西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选》的出版,不仅为历史研究提供了第一手原始资料,更重要的是为维护国家主权、解析边疆问题和民族关系等方面问题,提供了有力的历史依据。(中国西藏网 图、文/王淑 李元梅 贾华加)