摄影艺术的直观性超越书面文字,它带领我们穿越时空,重访旧时的人物、地点与事件,让我们对遥不可及的过去有一个精准的了解。

摄影艺术于1839年问世,直至19世纪50年代,随着新的照相印纸以及湿版火棉胶技术的发展才得以被推广。19世纪50至70年代,随着国外摄影艺术家的到来,摄影在中国盛行起来。通过当时的这些照片,中国北京过去的传统面貌得以保存。(中国西藏网 记者/孔夏)

菲利斯•比托是已知最早为北京拍摄全景图的摄影师,他在1860年至1861年期间所拍摄的照片,是中国历史上无以替之的视觉记录。学界认为比托拍摄的全景图是中国早期摄影最伟大的成就之一。图为菲利斯•比托拍摄的北京全景图(1860年),这张照片细长的尺寸和特殊的透视都受到中国传统绘画手卷的启发。图片拍摄自清华大学艺术博物馆展览《世相与映像——洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国》

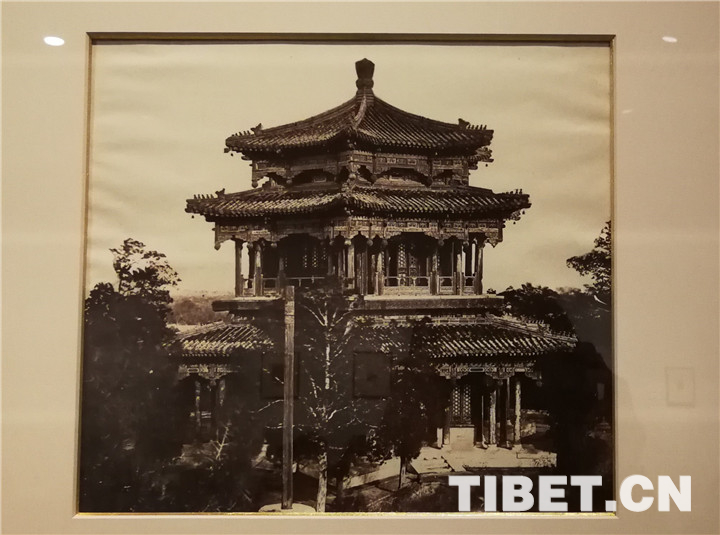

图为菲利斯•比托拍摄的北京皇家宫殿(1860年)。图片拍摄自清华大学艺术博物馆展览《世相与映像——洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国》

托马斯•查尔德的许多作品是诸多已被摧毁的中国标志性历史建筑杰作仅存的图像记录。美国汉学家舒衡哲评价查尔德的摄影作品“是已消逝的壮丽的永恒纪念碑”。图为北京圆明园观水法石门(19世纪70年代),在圆明园中,将西洋楼建筑群和中式园林与主园宫殿连接起来的门有两扇,这座观水法石门是其中一扇。图片拍摄自清华大学艺术博物馆展览《世相与映像——洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国》

图为托马斯•查尔德拍摄的北京城门(19世纪70年代)。图片拍摄自清华大学艺术博物馆展览《世相与映像——洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国》

图为托马斯•查尔德拍摄的北京颐和园石舫(19世纪70年代)。图片拍摄自清华大学艺术博物馆展览《世相与映像——洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国》

图为托马斯•查尔德拍摄的北京颐和园养雀笼(19世纪70年代)。图片拍摄自清华大学艺术博物馆展览《世相与映像——洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国》

图为托马斯•查尔德拍摄的北京古观象台简仪(19世纪70年代)。图片拍摄自清华大学艺术博物馆展览《世相与映像——洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国》

图为托马斯•查尔德拍摄的北京城墙(19世纪70年代)。图片拍摄自清华大学艺术博物馆展览《世相与映像——洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国》

图为托马斯•查尔德拍摄的北京商铺(19世纪70年代)。图片拍摄自清华大学艺术博物馆展览《世相与映像——洛文希尔摄影收藏中的19世纪中国》