图为研讨会现场

中国西藏网讯 《格萨尔》《玛纳斯》和《江格尔》并称为中国少数民族的三大英雄史诗,于2006年同时被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,并以其丰富的内涵、跌宕起伏的情节、恢弘的结构和上百万诗行的篇幅,当之无愧地跻身于人类最伟大的英雄史诗之列。

2014年10月,习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中,谈及“实现中华民族伟大复兴需要中华文化繁荣兴盛”时,就提到了这三部史诗。在2018年3月20日召开的第十三届全国人大一次会议上的讲话中,习近平总书记再次提及《格萨尔》《玛纳斯》和《江格尔》,称其为“震撼人心的伟大史诗”。

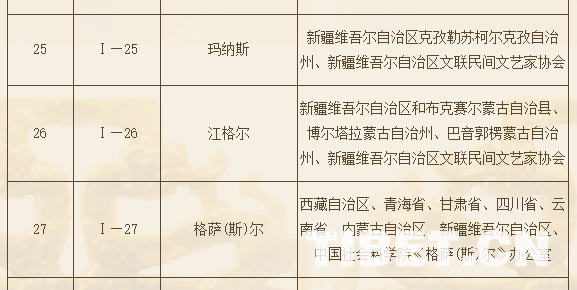

图为在2006年公布的第一批国家级非物质文化遗产名录中,《格萨尔》《玛纳斯》和《江格尔》被列入民间文学项目。

为更好推进《格萨尔》史诗学科建设,推动其在新时代的传承与发展,9月29日,“《格萨尔》术语规范学术研讨会暨全国格萨尔研究西南基地工作会议”在北京召开。

会议由中国社会科学院民族文学研究所藏族文学研究室,会同中国社会科学院登峰战略优势学科“中国史诗学”建设项目和全国《格萨尔》工作领导小组办公室举办。来自北京、西藏、青海、四川、甘肃的30余位藏学界、文学评论界、翻译界专家学者参加了研讨会。

中国社会科学院学部委员、民族文学研究所所长朝戈金在研讨会开幕式讲话中说,在国家层面的高度重视下,目前的格萨尔研究工作取得了较大成绩,做好相关史诗研究工作,既是贯彻落实党中央关于少数民族文化的抢救、保护、传承、复兴、发展的基本工作方略的体现,也是增强民族自信心自豪感,继承好千百年传承下来的优秀文化的重要举措。

朝戈金结合中国史诗研究的整体情况,谈及目前史诗研究中仍存在几方面的不足,一是能统领整个史诗学学科建设的理论体系和术语体系尚未完全建立;二是关于史诗的介绍性文字很多,但理论化的、能发掘其基本规律的学术产出还不够;三是在资料搜集工作中,如何更好地贯彻民间文学关于田野作业的基本技术规程方面还有欠缺,长期、深入、专业的田野调查工作较少;四是参与国际对话明显不足。

“当前,国际社会对史诗的重视程度不断提升,今后对史诗的研究将继续成为热点,前景广阔。但与此同时,史诗研究卷帙浩繁、难度很大。”朝戈金说,“史诗不仅是文学,而且是传统,是传唱史诗的老百姓生活的有机组成部分,因此,多角度、全方位地了解和阐释史诗的任务就摆在史诗研究者面前了,在知识储备、田野调查相关训练、翻译水平,以及新技术手段的掌握等方面,都对史诗研究人员提出了很大的挑战。”

图为那曲艺人传唱千年《格萨尔》 图片来源:中国西藏网 摄影:贡桑拉姆

来自中国社会科学院民族文学研究所藏族文学研究室的诺布旺丹认为,近年来,《格萨尔》站在了人文学科和社会大众舆论的前沿,这对于上千年蛰伏在地理空间和文化边缘地带的《格萨尔》来说,无疑是一个空前的历史时刻。作为格萨尔文化的智库,学界任何学术质量不高、视域狭窄的现象,将直接影响格萨尔文化的传承和发展。反思当下的学术困境,问题主要表现在两个方面,一是与国际上相关的学科相比较,《格萨尔》史诗的学术研究无论在理论上,还是在方法上均比较陈旧、滞后,导致学术研究处在一种裹足不前的状态;二是格萨尔学术研究缺乏大视野,尚不能实现跨学科对话或与国际接轨。因此,当务之急是要构建一个新时代语境下的《格萨尔》话语体系、学术体系和学科体系。

来自青海省玉树藏族自治州《格萨尔》翻译课题组的阿旺格来做了题为《关于<格萨尔>汉译术语规范的几点意见》的发言。他认为,全国各地的《格萨尔》史诗部本的翻译成果已经或者正在批量出现,在这样的背景下,翻译术语规范的重要性越来越凸显出来。据阿旺格来介绍,玉树州于2017年3月17日正式启动了《格萨尔》抢救保护项目,整个工程将历时五年,于2021年完成。按照要求,此次实施项目中的30部翻译作品,必须严格按照《格萨尔标准音译术语藏汉对照参考本》规范相关术语,否则不予验收通过。

来自中国社会科学院民族文学研究所藏族文学研究室的李连荣做了题为《浅议<格萨尔>汉译术语规范原则及基本术语规范示例》的发言。他提到,自上世纪五十年代起,《格萨尔》的汉译工作已经整整过去了一个甲子。到2017年底,国内已翻译完成的约有60部汉译本,从数量上看不能不说是收获颇丰。但与此同时,由于缺乏“术语规范原则与规范术语”,出现了各译本中名词术语互不统一的混乱现象,造成了汉译《格萨尔》史诗阅读与传播的不便。在随后的发言中,他从“《格萨尔》史诗的特点及汉译术语规范历程”与“《格萨尔》史诗汉译术语规范的原则和基本术语规范示例”两部分进行了介绍。

图为与会专家学者合影

随后,与会专家学者围绕如何建立规范的《格萨尔》史诗汉译术语标准展开讨论。

据悉,会议将于9月30日结束。(中国西藏网 记者/吴建颖)