“咕噜咕噜——”,在作坊的工作台前,加里正将被阳光晒透的藏纸砑光,这是金东藏纸诞生前的最后一关,即在桌子上用白海螺碾磨纸张两面,使其紧实而光亮。这是一座“非遗工坊”,位于西藏林芝朗县金东乡,在这里,带着瑞香气息的纤维在石臼里渐渐舒展,叠印着藏纸不腐的千年光影。

金东藏纸制作工艺共有16道工序,图为在浇造阶段,加里正将备料完成的纸浆浇入纸帘中 摄影:边子捷

关于藏纸的起源,学术界更偏向《旧唐书·吐蕃》中的记载:唐高宗时期,吐蕃赞普叶宗弄赞(注:松赞干布)“因请蚕种及造酒、碾、磑、纸、墨之匠”,随文成公主入藏。自此,西藏关于纸的技艺因地而成,代代相传。1300多年后的一个清晨,在金东乡的工坊内,记者见到了金东藏纸制造技艺非遗传承人加里,也看到了藏纸一大分支——金东藏纸中的古法脉搏。

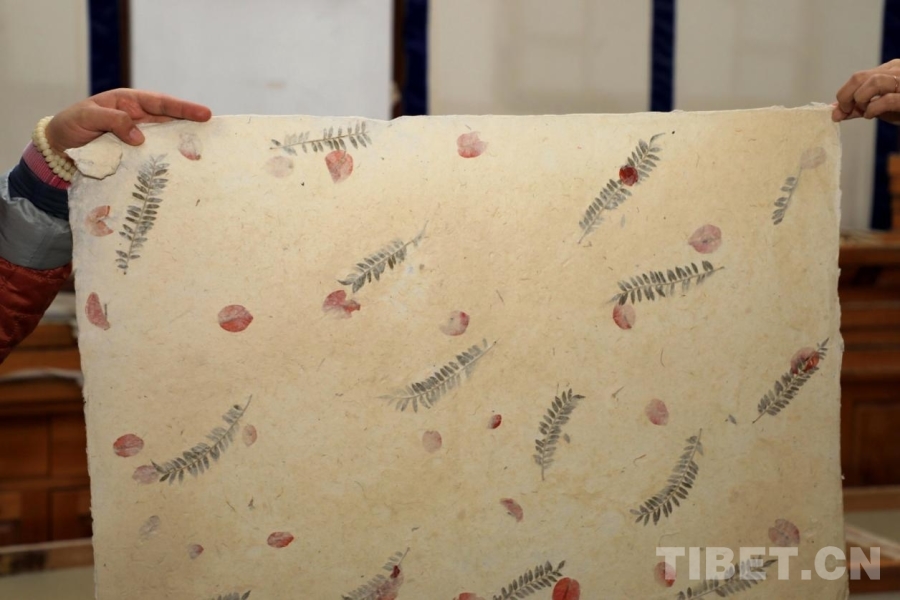

图为在位于林芝朗县的非遗工坊前,金东藏纸制造技艺非遗传承人加里正在展示她制作的鲜花藏纸 摄影:边子捷

金东藏纸之所以久负盛名,享誉西藏,离不开其举重若轻的历史意义。在众多的藏纸品种中,金东纸可谓“上品中的上品”,制作工艺复杂、成本高昂,且具有防虫蛀、不褪色、韧性强、低白度等优点,曾用以印刷西藏纸币、经书及公文等。据研究考证,在今金东乡西日卡村康玛村后半山腰的一个叫“卓”的地方,地势平坦,汩汩清泉长年不断,所谓“好水出好纸”,西藏历史上第一座纸币造纸坊(1932-1959)便取址于此。1959年,造纸坊毁于一旦,遗址内原有造纸工具及土石建筑都已失散。杂草丛生间,金东藏纸的制造技艺逐渐蒙尘、濒临失传。

图为以金东藏纸为原料印制的纸币 摄影:边子捷

2006年,藏族造纸技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。作为金东藏纸制造技艺代表性传承人,如今44岁的加里十年如一日扎进保护传承的工作中。尽管,她时常也会面临迷茫。

“我坚持学这个技艺,但我能行吗,很辛苦。”加里回望学艺路时感慨道。为了恢复这项技艺,当初只学到“半吊子”手艺的女孩,四处寻访曾在造纸坊工作的老人,无论是在村民家里还是养老院,遇到有懂行的便去请教。

功夫不负有心人,在这期间,加里遇上了一位良师——已是双目失明的拉吉,“我现在这个手艺几乎都是从拉吉奶奶那儿学来的。”回忆起求学往事,加里陷入沉思,哽咽道:“她看不见啊,但一摸,就知道我是纸浆打得不好还是敲打得不好。”拉吉之于加里,就是毫无保留的师父,每次做完一张纸,她就拿着成品去找拉吉,“就这样反复地问,2012年,我终于做出来了第一张金东藏纸。”加里说。

图为用金东藏纸印刷的唐卡 摄影:边子捷

图为用金东藏纸制作的鲜花纸 摄影:陈卫国

渐渐地,这位吃着“百家饭”长大的传承人也有了自己的造纸门道:制作繁复,就走定制线路;销路不好,就去取长补短。从单纯的白纸到鲜花纸、褶皱工艺纸,从笔记本、画册、唐卡画纸到请帖框、灯笼,加里和徒弟们依托传统工艺,开发推广出不少兼具实用性和观赏性的纸艺制品。

图为非遗工坊内正在制作金东藏纸的工匠们(拼版图片) 受访者供图

在政府和工匠们不懈地保护发扬下,金东藏纸重焕生机。2013年,“金东藏纸制造技艺”被纳入自治区级非物质文化遗产名录,朗县投入100万元用于金东藏纸改扩建项目;2017年,金东藏纸获评中国特色旅游商品,深受国内外人士喜爱;近年来,金东藏纸制造技艺已基本恢复工艺流程,2024年政府再次投入资金20万用以购买造纸设备。

图为工坊内,挂着写有“金东藏纸 千年传承”的金东藏纸装饰书法 摄影:边子捷

“这是我们的民族品牌,我必须去做。”加里说得温柔但掷地有声。工坊内陈饰简单,却能一眼看到正中央挂有写着“传承和发扬传统文化”的藏文卷轴。金东藏纸,千年传承。当加里再次投入新的造纸工作中时,清晨的霭霭山雾已经消散。在这座河畔工坊内,古老的技艺正在新时代中熠熠生辉。(中国西藏网 记者/边子捷 陈卫国 王茜)