编者按:时间是最真实的故事讲述者。1965年至2025年,西藏自治区走过了一条不凡的来时路。从百废待兴、万业待举到事业发达、文化昌盛;从与天相接天堑难攀,到“三网”通达的现代化城市乡村,变化得益于党和国家的各项政策,发生在城市的大街小巷,发生在乡村的田间阡陌,发生在人们的脑中、心里、脸上。真实最有力量。请跟随我们的笔触认识西藏,听珠穆朗玛脚下的变迁故事,听雅鲁藏布沉吟的时空变换,听老百姓心里由涩变甜的记忆。

六十载光阴流转,西藏大地上的道路从险绝到畅达,演绎了一场天翻地覆的交通传奇。一条条蜿蜒于世界屋脊的“天路”,既是承载发展的血脉,更是西藏融入现代文明进程的壮丽诗篇。

雪域古道,步履维艰

回溯和平解放前的西藏,交通堪称“与世隔绝”。彼时,群山环抱,沟壑纵横,没有一寸现代意义上的公路。人们出行与物资转运,只能依靠原始方式——牦牛驮载、人力背负,或是在羊肠小道上艰难跋涉。从拉萨到青海西宁或四川雅安,一次单程动辄耗费数月光阴;横渡江河则只能依赖简陋的牛皮筏子,在滔滔激流中险象环生。雪域高原的自然壁垒,将这片土地长久地封锁在封闭与艰难之中。

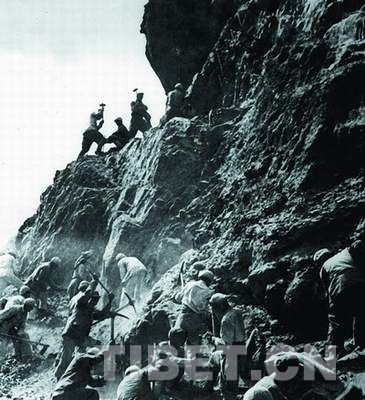

资料图:十八军筑路部队在绝壁上凿路

公路奠基,天堑初通

1954年12月25日,一个注定被历史铭记的日子——川藏、青藏公路同时胜利通车拉萨!这条用血汗与忠诚铺就的“天路”,首次以钢铁意志凿穿了亘古冰封。青藏公路平均海拔4000米以上,跨越昆仑山、唐古拉山,其艰险程度世所罕见。它的贯通,不仅结束了西藏没有现代公路的历史,更如生命线一般,将西藏与祖国内地紧密相连,彻底改写了“进藏难于上青天”的困局。自此,西藏迈入公路交通的新纪元,车轮滚滚,为高原注入了前所未有的活力。

图为第十七届西藏珠穆朗玛摄影大展所展出的《车队第一次开到拉萨》(蓝志贵 1954年12月拍摄)

铁翼银龙,立体腾飞

进入新世纪,西藏交通再次迎来历史性飞跃。2006年7月1日,青藏铁路全线通车运营——这条世界上海拔最高、线路最长的高原铁路,如钢铁巨龙般蜿蜒于世界之巅,将拉萨与北京、上海等城市紧密相连,极大提升了人员往来与物资运输的效率,深刻改变了西藏的发展格局。空中桥梁亦日益便捷,拉萨贡嘎国际机场等航空枢纽不断扩建,航线网络日益密集,让雪域高原真正实现了“朝发夕至”的梦想。

更令人振奋的是,2021年6月25日,拉萨至林芝的电气化铁路正式开通运营,标志着西藏正式进入动车时代。这条铁路穿梭于崇山峻岭之间,攻克了巨大高差、复杂地质等技术难题,使藏东南的壮丽风光触手可及。截至2024年底,全区公路通车总里程达12.49万公里,高等级公路1196公里,623个乡镇、3869个行政村通客车。一张由公路、铁路、航空编织的现代化立体交通网络,已在世界屋脊之上恢宏铺展。

资料图:拉林铁路通车运行 摄影:赵耀

路通百业兴,惠泽千万家

交通巨变,如春风化雨,深刻浸润着西藏社会的每一寸肌理:

民生福祉显著提升:便捷的交通极大改善了农牧民的生活条件。过去求医、上学需翻山越岭、耗时数日的困境已成历史,现代医疗、教育资源得以顺畅抵达偏远地区。

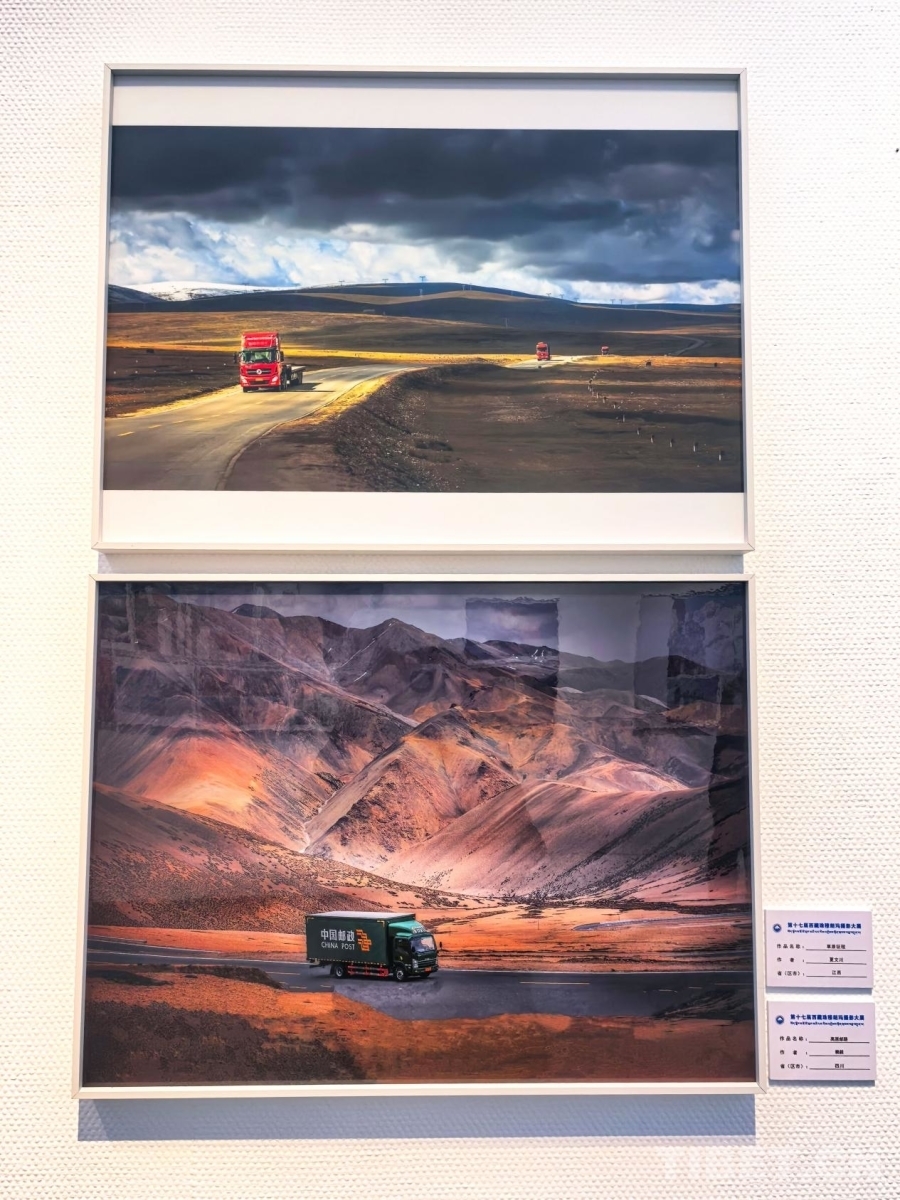

经济血脉全面激活:高效物流体系降低了运输成本,高原特色产品——纯净的矿泉水、珍贵的虫草、鲜美的牛羊肉得以快速销往全国乃至全球。旅游产业因交通改善而井喷式发展,“坐着火车游西藏”成为无数旅行者圆梦高原的首选。

边疆纽带更加牢固:畅达的交通网络极大地促进了各民族交往交流交融,为西藏的长治久安与社会进步奠定了坚实的物质与情感基础。

图为第十七届西藏珠穆朗玛摄影大展所展出的《草原征程》(上方 摄影:夏文川)《高原邮路》(下方 摄影:赖毅)

回望六十年征程,从牦牛背上摇晃的岁月到风驰电掣的动车时代,从与世隔绝的“孤岛”到四通八达的高原枢纽——西藏交通的沧桑巨变,正是国家发展伟力与民族团结进步最坚实的见证。

资料图:那曲至拉萨高速公路古荣互通 西藏自治区交通运输厅供图

当复兴号列车疾驰过念青唐古拉山脚下,当边远村庄的孩童沿着崭新的公路走向学堂……我们看到的不仅是一条条延伸的道路,更是一道道照亮高原未来的希望之光。这纵横交错的“天路”,将继续承载着西藏人民的梦想,在辽阔的青藏高原上,向着更繁荣、更开放、更美好的明天,坚定而豪迈地延伸开去。(中国西藏网 综述/王淑 赵振宇)