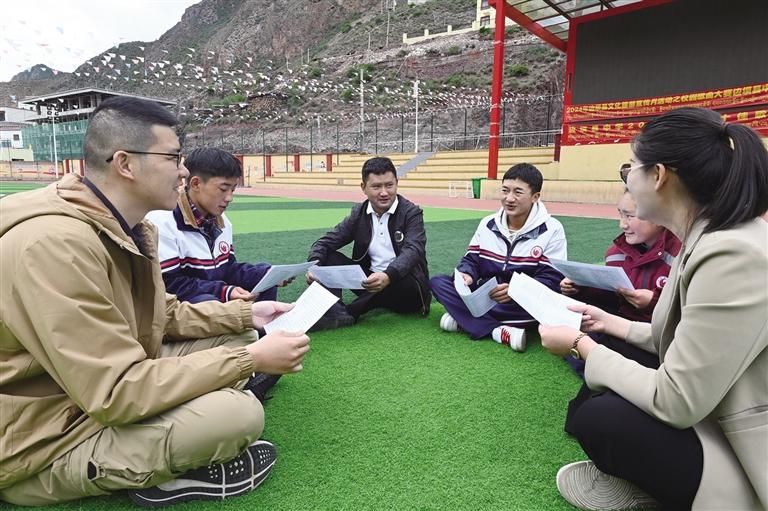

边坝县中学福建援藏教师(左一)与当地师生进行交流。西藏日报记者 次仁平措 摄

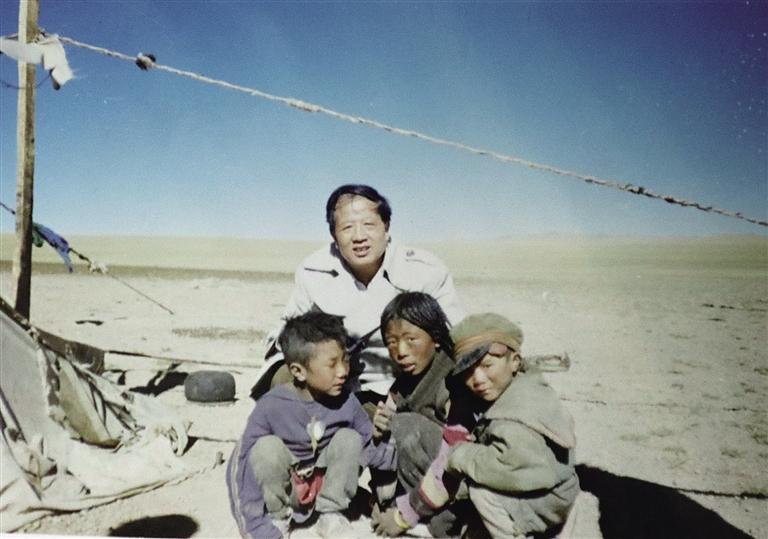

孔繁森生前照片(资料图片)。

有一种精神,跨越时空,激励着一批又一批援藏干部无私奉献、默默耕耘; 有一种力量,源于人民,扎根高原,推动着西藏从封闭落后走向繁荣发展。

30余年来,新时代党员干部的精神标杆——孔繁森精神,深刻影响着十批、近1.2万名援藏干部人才扎根西藏,为雪域高原这片广袤土地的经济社会发展贡献巨大力量。今年7月27日,2156名中央第十一批援藏干部人才,跨越万水千山,抵达雪域高原,开启他们的援藏之旅。

国家部委、央企国企、对口支援省市整合多方力量,先进的技术、充足的资金、成熟的经验和项目……如甘霖般洒到了高原;

62个、117个、180个、189个……中央支持西藏经济社会发展的规划项目成倍增长,全力发展西藏、繁荣西藏。

从1980年中央第一次西藏工作座谈会到2024年,中央共投入25707.26亿元,支持西藏发展建设;2013年至2024年17个援藏省市和央企,计划内安排援藏资金506.2亿元,实际安排援藏资金545.2亿元,用于西藏民生保障、产业援藏、交往交流交融、智力支援等方面,其中八成以上的资金投向基层民生。“中央支持、全国支援、西藏主导”的长效机制,有力推动雪域高原向着实现长治久安和高质量发展目标奋进。

1995年1月8日,《西藏日报》头版头条刊登了《中共西藏自治区委员会关于开展学习宣传孔繁森同志先进事迹活动的决定》,并刊发2.7万字的长篇通讯《西藏人民的公仆——孔繁森》。《决定》写道,孔繁森同志为党的事业鞠躬尽瘁,忘我工作,献出了毕生精力。他谦虚谨慎、艰苦朴素、吃苦在前、享受在后,从群众中来、到群众中去的扎实工作作风和无私奉献精神,在“世界屋脊”树立了一座不朽的丰碑。

孔繁森精神: 援藏干部的精神灯塔

毋庸置疑,孔繁森是援藏干部的杰出代表。两次进藏工作,一次留藏,在阿里地区任地委书记期间,他几乎跑遍了阿里所有的乡镇,行程8万多公里,与群众结下了深厚的情谊。

1992年,顿珠转业到阿里地委工作,负责孔繁森的后勤保障,下乡前严格按照地委制定的标准筹备保障物资。然而,孔繁森每次都是只留下一箱方便面和水,把多余物资退还他。调研中,孔繁森不仅对农牧民生产生活状况问得细,遇到农牧民家里有困难的,还经常会把自己的现金与常备药品送给他们,这让顿珠深受触动。他说:“受孔书记影响,我对基层工作有了更深领悟,工作起来更加得心应手了。”

在日喀则市岗巴县,说起孔繁森,“老一辈人都会记得他”。78岁的岗巴县龙中乡退休干部达尔琼说。当时他负责的塔杰区属于半农半牧地区,因为缺乏水利设施,灌溉全靠天,粮食产量少得可怜。孔繁森了解到这一情况,决定蹲点解决这个问题,很快建好了一条水渠,大大缓解了用水难题。

“孔爷爷生前常常对我说,要做一个对建设家乡有用的人。”拉萨融媒体中心记者曲英是1992年墨竹工卡县地震时,孔繁森收养的孤儿之一。“孔爷爷不仅为我们提供生活上的保障,还教我们读书识字。”曲英回忆说。

“一个共产党员爱的最高境界是爱人民。”在雪域高原,有许多像孔繁森这样的共产党员淡泊名利、艰苦奋斗,用行动诠释老西藏精神。援藏干部轮换十批、1.2万人,其中,800余人援藏期满后主动留藏。他们把“两路”精神、老西藏精神和孔繁森精神熔铸为同一座灯塔,照亮后来者前行的路。

如今,灯塔有了数字坐标:以“孔繁森”命名的志愿服务队遍布7市地,注册志愿者2.7万人;“云端纪念馆”上线一年,点击量突破2300万次,留言里出现最多的词是“接力”;拉萨北京实验中学设立“繁森班”,2025届50名毕业生全部被“双一流”高校录取。

“30年来,我在全国十多个省(自治区)、市作过孔繁森事迹报告,有120余场。”山西省润民集团党支部书记、阿里地委原秘书长柴腾虎说。他因当时在阿里援藏与孔繁森共事过,参加了孔繁森治丧委员会有关工作。在1995年国家大力开展学习孔繁森同志事迹活动时,他参加了孔繁森事迹报告团。

精神坐标点燃燎原之火

2025年6月底,习近平总书记给林芝市巴宜区嘎拉村全体村民回信,一句“想起四年前的嘎拉村之行”,让雪域深处的桃花沟再次聚集全国目光。“漂亮整洁、热情淳朴”的嘎拉村,如今又有一组亮眼的数字:2024年,嘎拉村集体经济收入突破700万元,比2021年增长四成。村党支部书记边巴把功劳写进一句话:天翻地覆的变化,离不开广东援藏干部的接力托举。

2013年以前,嘎拉村守着318国道的车流,却每年只能收不足5万元的门票。2014年,广东第七批援藏工作队进村调研,推出“桃花村”品牌——游客接待中心拔地而起,旅游合作社应运而生,桃花经济与旅游饭碗一起端稳。如今,千亩桃林不仅引来四海游客,还酿出了“嘎拉桃花酿”、开起了藏家乐,一条产业链把春天留在了四季。

在西藏,像嘎拉村这样的蝶变比比皆是:从第一座电站、第一所现代小学、第一座医院,到川藏、青藏、新藏、滇藏公路直抵拉萨,青藏铁路像一条钢铁巨龙雄踞于世界屋脊,“空中金桥”连接五洲;多布特大桥、昂嘎大桥、五曲雅江特大桥让高速路网越织越密;15年免费教育全覆盖,乡乡有卫生院、村村有卫生室,包虫病、先心病、白内障得到有效防治……每一个“第一”里,都镌刻着援藏项目与援藏干部的名字。

脱贫攻坚战场上,援藏干部同样冲锋在前。西藏74个贫困县区全部摘帽,62.8万建档立卡贫困人口全部清零。西藏与全国一道,如期全面建成小康社会。从“输血”到“造血”,从资金项目到产业技术,新时代党的治藏方略引领援藏模式迭代升级:送项目,更送经验;给资金,更育人才。

医疗卫生事业也发生了重大变化。2015年,中央作出“组团式”援藏决策,“1+7”重点医院拔地而起;2021年扩容至“1+7+13”,优质医疗资源加速下沉。30多年来,十批、近2000名医疗专家带来4400多项新技术,填补了2500多项空白,实现了“400多种大病不出自治区、2000多种中病不出地市、常见小病不出县”——一张健康保障网,稳稳托举高原群众的生命尊严。

教育是另一场雨露。2022年起,“组团式”教育援藏全面铺开:日喀则一高的“齐鲁教师援藏团队”、拉萨北京实验中学的智慧课堂、昌都二高引进的内地管理模式……安徽投入4500万元打造山南二高智慧校园,辽宁在拉萨那曲二高实施“六个一”工程,黑龙江援藏教师以“同辉互促”结对教研。一批批西藏籍大学毕业生沿着“走出去”的桥梁,奔赴更广阔的舞台。

日喀则姑娘益西在山东聊城医院工作5年,把孔繁森精神化作青春誓言:带着本领回家乡,让高原医疗更亮。

现在的西藏,条条大路通拉萨,座座新桥跨天堑;校园里书声琅琅,医院里白衣执甲;桃花沟的春风,吹进了千家万户。从送项目到送经验,从“输血”到“造血”,从脱贫攻坚到乡村振兴,援藏干部与高原儿女携手写下时代答卷。如今的西藏,正处于发展最好、变化最大、群众得实惠最多时期,处于历史上的最好时代。

合力催生西藏发展澎湃动力

产业兴,则百业旺。

在日喀则市白朗县,山东省援藏工作队落地“果蔬三年行动”,改造老旧大棚,培育县蔬菜公司,注册“白朗蔬菜”集体商标。短短三年,果蔬种植面积扩至2.08万亩,产值跃升至3.5亿元,昔日荒滩变身“雪域菜篮子”。

在阿里地区日土县,河北援藏干部深耕“白绒山羊”产业,建设扩繁与养殖基地,连续举办三届绒毛品鉴拍卖活动,全县93%的牧民因此受益,“软黄金”织就致富路。

广东援藏干部把嘎玛樱桃送进大湾区;上海援藏团队让千年氆氇走上世界T台;墨脱茶叶在援藏干部手中完成18项标准制定,斩获多项国际大奖;日喀则牛羊肉、青稞通过援藏渠道直供山东商超……一批批“高原臻品”跨越山海,让资源优势变成经济优势。

海拔高,境界更高。面对“缺氧能受得了吗?”“顾得上家里吗?”“回来以后,工作接得上吗?”的三连问,援藏干部用促进当地经济发展的铿锵脚步作答,用积极拥抱当地群众的姿态,全身心厚植高原内生发展动力。

黑龙江省林草局草原站副站长刘昭明,2016年奔赴日喀则,攻关高寒草地技术。三年间,他跑遍18个县区,行程2万公里,采集野生牧草种子50份,完成测产样方269个,建立8个牧草科学种植示范区,示范田增产最高达69%,带动358户1430名牧民增收。

日喀则一高的“齐鲁教师援藏团队”与藏族教师同备课、同教研;在拉萨北京实验中学,北京援藏干部与当地教师共建智慧课堂;在昌都二高,黑龙江教师与藏族学生“同辉互促”结对子……教育、医疗、农牧、交通各条战线,援藏干部与西藏各族干部群众同住一顶帐篷、同喝一碗酥油茶、同啃一块“硬骨头”,像石榴籽一样紧紧抱在一起。

“一个人爱的最高境界是爱别人,一个共产党员爱的最高境界是爱人民。”孔繁森的誓言,回荡在每一位援藏干部心中。

他们中有人在海拔5000米的工地上举行婚礼,有人把对父母的孝心化为藏族阿妈的一次次巡诊,有人把孩子的第一声“爸爸”留在视频里,却把西藏孩子的未来捧在掌心……

数字是有力的证明——

1995年,西藏地区生产总值56.1亿元;2024年,跃升至2764.94亿元,连续20多年保持高速增长,增速位居全国前列;

2019年底,62.8万建档立卡贫困人口全部脱贫,74个县区全部摘帽,西藏彻底告别绝对贫困;

2024年,西藏居民人均可支配收入31358元,同比增长8.2%,增速位居全国前列……

耕耘更知韶光贵,不用扬鞭自奋蹄。当白朗果蔬的清香飘向齐鲁大地、当白绒山羊的绒毛温暖燕赵儿女、当墨脱茶香氤氲黄浦江畔,我们看见,一条产业援藏、智力援藏、情感援藏的大动脉,正在雪域高原强劲跳动。

这是合力催生的澎湃动力,更是铸牢中华民族共同体意识的生动写照。站在新时代新起点,第十一批援藏干部将与西藏各族干部群众继续肩并肩、心连心,让发展成果像格桑花一样开遍高原,携手共绘长治久安和高质量发展的新画卷。

(洛桑旦增 永青 达珍 参与采写)