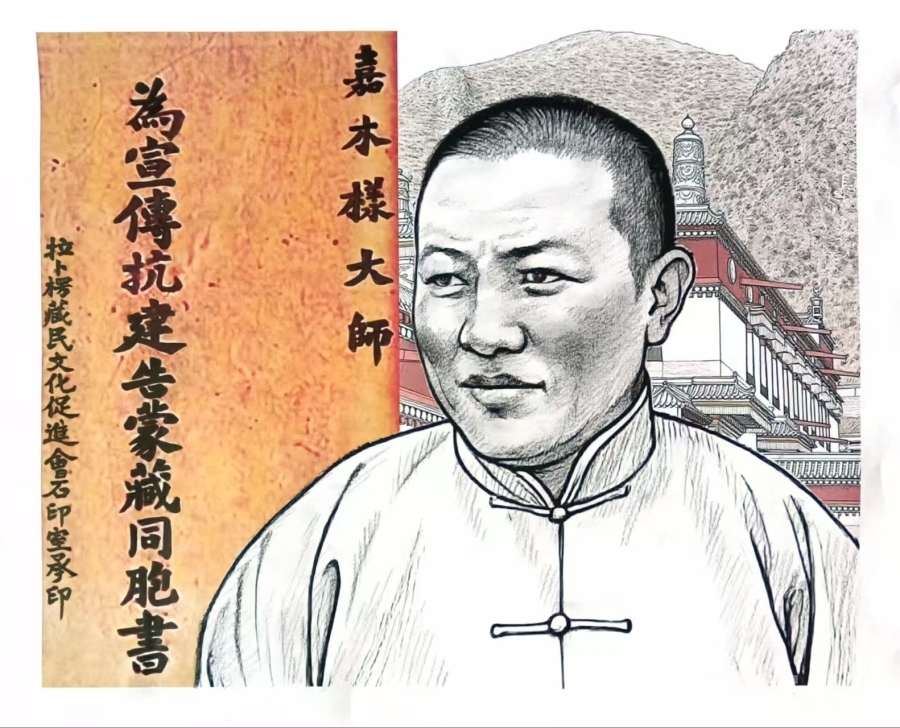

四川民族学院郭重曦绘

1944年初,抗日战争胶着之际,一支身着藏装的特殊代表团抵达陪都重庆——这便是由拉卜楞地区一百零八寺共同组建的“致敬团”。他们带来的不仅是当地民众的赤诚,更有一份震撼全国的厚礼:折合90万银元的捐款,可购置30架战斗机(每架折合银元3万元)。在全国民众节衣缩食支援抗战的背景下,这一捐献规模瞬间在全国引发强烈反响。

图为1944年,拉卜楞代表团在重庆(喜饶尼玛供图)

谈到这份厚重的民族情谊,就不能不提起前一年五世嘉木样活佛一场跨越省区的宣讲——1943年7月,他携带亲手撰写的《为宣传抗建告蒙藏同胞书》,先后奔赴甘南玛曲、青海果洛、四川阿坝等地,用真挚的话语动员各族同胞共赴国难。

“蒙藏同胞们!我们大中华民国和日本小鬼子,自从二十六年七月到现在,已整整打了六年血仗了!”这篇告同胞书开篇便直切主题,字里行间满是对时局的焦灼与对同胞的恳切,“在这六年当中,每逢本寺法会,我都把国内外的情势,提要地告诉过你们,因为你们是居住在交通梗塞、一切落后的草原里,内地人士是很不容易到达的。同时因为语言文字的关系,内地的报章杂志,你们见到很少,看懂的更少。所以我乘这次宣化各地的良机,再把最近的情形,和我们蒙藏人民应有的认识提要地说一说……”

紧接着,五世嘉木样细致分析了国际国内形势,在谈到战局时,他坚定地告诉同胞:“综合各方情势,详细观察,最后胜利的来临,确属为期不远。在此千钧一发之际,吾人的责任,亦愈加重大。前方的人,固应积极准备决战,光复山河。在后方的人,更应不分种族男女老幼,将人力、物力、财力,尽量地贡献中央,以加速最后胜利的来临。”为此,他特意叮嘱蒙藏同胞四点要务:一是抗战时期须切实遵守中央及各级政府的命令与法律;二是后方治安至关重要,各民族应精诚团结,警惕挑拨离间的言论与外来不良分子,及时盘查呈报;三是抗战离不开经济支撑,蒙藏地区虽与内地情形不同,仍应在畜牧选种、防疫、饲料等方面尽量改善,用新法增加生产;四是蒙藏地方文化落后,应趁中央推进边教之机兴办教育,沟通文化、扫除文盲,“时代日益进化,吾人切不可故步自封,必须适应潮流,方配当现时代之国民。”文尾,他以佛教徒最虔诚的祈愿号召众人:“愿侵略者速食其报!愿抗战将士世享安乐!”“愿国家万年永固!愿世界永久和平!”

这份告同胞书,恰是近代中国危难之际,少数民族领袖以实际行动践行中华民族共同体意识的生动注脚。它首先在民族危亡中凝聚起了休戚与共的集体认知——开篇便清晰划分“大中华”与“日本小鬼子”的敌我界限,将蒙藏同胞的命运与整个国家的存亡紧紧绑定。“最后胜利的来临,确属为期不远。在此千钧一发之际,吾人的责任,亦愈加重大”这句嘱托,突破了地域与民族的局限,明确了“蒙藏同胞”与“内地人士”同属“中华民国国民”,共同肩负着“光复山河”“加速最后胜利”的使命。而藏族僧俗民众随后“变卖牛羊支援前线”的热烈响应,正是这种共同体意识从认知转化为行动的直接见证:即便各民族有地域、文化差异,在“保家卫国”的共同目标下,已然形成不可分割的命运共同体。

更深层看,这份告同胞书始终以国家认同为核心锚点,铸牢了共同体意识的根基。五世嘉木样在宣讲中反复强调对“中央”“国家”的认同:他要求蒙藏同胞“对中央及各级政府之命令与法律,切实遵守”,将“贡献中央”视为后方民众的责任;文尾“愿国家万年永固!”的祈愿,更直白道出对国家统一、稳定的深切期盼。这种认同并非被动接受,而是源于对“国家”与“民族”关系的清醒认知——蒙藏等各民族的命运与国家的命运紧密相连,唯有国家存续、强大,中华各民族才能获得真正的安宁与发展。这种将民族利益融入国家利益的自觉,正是国家认同的核心,让中华民族共同体意识有了扎根的土壤。

在凝聚共识的同时,告同胞书也凸显了民族团结作为抵御分裂的精神纽带作用。五世嘉木样特别强调“各民族应精诚团结,对于挑拨离间利诱蛊惑之言论行为,不可盲从附和”,要求对“外来不良分子”盘查呈报,这恰恰直指抗日战争时期日本侵略者企图分裂中国、挑拨民族关系的阴谋。在他看来,“民族团结”不是抽象的口号,而是维护“后方治安”、保障抗战胜利的现实需要。这种对“团结”的重视,本质上是对“中华民族”这一整体的守护——各民族唯有摒弃隔阂、相互信任,才能形成抵御外侮、反对分裂的强大合力,这一理念即便在今天,仍是铸牢中华民族共同体意识的重要准则。

更具远见的是,五世嘉木样在动员抗日的同时,并未忽视蒙藏地区的长远发展,而是将共同进步作为共同体意识的长远支撑。他提出改善畜牧生产、推进教育事业,强调“时代日益进化,吾人切不可故步自封,必须适应潮流,方配当现时代之国民”。这一主张蕴含着深刻的共同体智慧:蒙藏等各民族作为中华民族的一部分,既要为国家抗战贡献力量,也需要通过发展生产、提升文化水平跟上“时代潮流”,实现与其他民族的共同进步。这种“既贡献于国家,也受益于发展”的思路,打破了“边疆与内地割裂”的思维,体现了“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”的朴素追求——唯有各民族在经济、文化上同步发展,中华民族共同体才能拥有更坚实的物质与文化基础。

五世嘉木样的抗建宣传虽诞生于特定历史时期,却生动诠释了中华民族共同体意识的核心要义:在危难中凝聚、在认同中扎根、在团结中巩固、在发展中共进。这段历史告诉我们,中华民族共同体意识从来不是抽象的概念,而是在各民族共同应对挑战、追求共同目标的实践中不断铸牢的。今天,铸牢中华民族共同体意识,仍需继承这种“各民族休戚与共”的精神,强化国家认同、促进民族团结、推动共同发展,让各民族在中华民族大家庭中共享荣光、共担使命,续写“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的新篇章。(中国西藏网 特约撰稿人/喜饶尼玛)