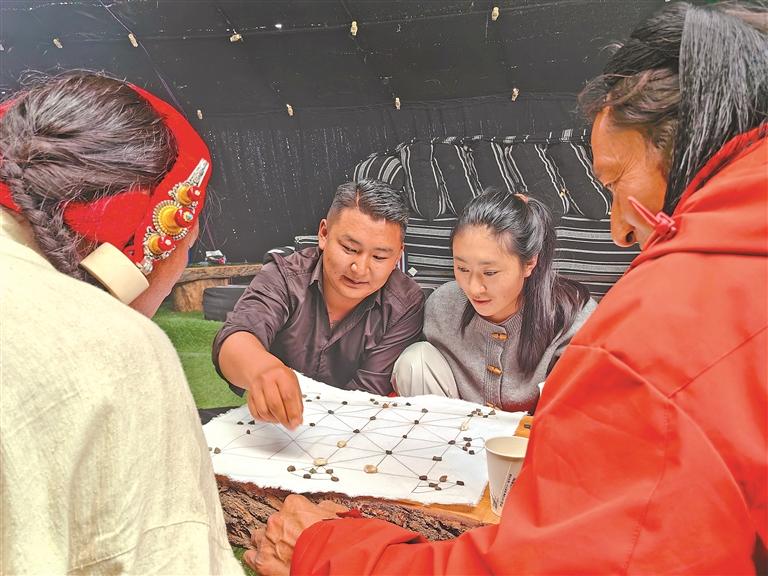

图为赛马节上,人们体验藏棋文化。

图为那曲河。

图为大地之树与公路。

这是中国大地上一片高亢而广袤的草原,其位于昆仑山脉、唐古拉山脉和冈底斯山脉、念青唐古拉山脉之间,整体地势高峻,平均海拔4500米,漫长的寒季长达9个月。人们称这片区域为“羌塘”,意为北方高原,也叫做“藏北”。按今天行政区划,“藏北”以那曲市为主体、辐射周边牧业区域。

作为长江、怒江、澜沧江、拉萨河等的江河源头,因地处青藏高原腹地,这里既是青藏高原上的陆路交通枢纽,也是各民族交往交流交融的重要场域,藏北草原一直发挥着地理接通、政治联通、文化融通的重要作用。

山

高原脊柱

于高山之巅,方见大河奔涌;于群峰之上,更觉长风浩荡。

一条条雄伟山脉耸立于青藏高原,共同托举起“世界屋脊”的脊梁。藏北草原静卧于昆仑山、唐古拉山和冈底斯山、念青唐古拉山的臂弯之中,这里既是众多江河的源头,更是国家生态安全屏障的重要组成部分。

唐古拉山脉横亘青藏高原中部,西入羌塘腹心,东南延伸至横断山脉,是青藏高原中部的最高山脉,中国科学院青藏高原研究所丁林院士称其为“中央分水岭”“青藏高原的脊柱”“青藏高原中央山脉”。

在唐古拉山脉南北两侧,中华民族的“生命之源”悄然孕育。长江及怒江两条大河化滴水于寒冰,成江河于神州,接纳百川、汇聚千流、绵延万里,跨越三级地理阶梯,融入汪洋大海。

滔滔江河的诗意浪漫与超级山脉的雄壮伟岸,在唐古拉的江源之地完美融合。

这道看似不可逾越的雪域屏障,实则是各民族交往交流交融的立体通途,历史上一直是各民族互动往来的重要通道。

近东西向延伸的唐古拉山脉,天然形成了连接中原地区与青藏高原的地理走廊,为各民族之间的往来提供了地缘上的便利。比如,茶马古道、清代青藏官道等等。在不同时期,随着跨区域、大范围的政治、经济、文化等交流,一些山口成为重要的交通地理标志。正如当地谚语所言:“查吾、康给、当拉三条路,汉、藏、蒙古大通道。”

这诸多的山口,赋予了唐古拉山脉青藏高原通衢的重要特质,联通着西藏与祖国各地的广大地区,使其成为人们立足高原、胸怀祖国的时空坐标,成为见证各民族交往交流交融的重要文化意象。

湖

文明肇始

草原苍茫,这里高寒的自然环境极其恶劣,对人类的生存、迁徙以及对自然环境资源的开发利用构成了严峻挑战。然而,事实不仅并非如此,甚至呈现了截然相反的面貌——这里曾经是青藏高原早期文明的一个重要区域。

20世纪 80 年代,考古工作者在无人区的加林山和夏仓山等地,发现了描绘放牧、迁徙、狩猎等场景的岩画,将藏北的人类活动史推至数千年前。

2013年,考古工作者在羌塘那曲的错鄂湖畔发现了尼阿底遗址。这是一处原地埋藏的旧石器时代旷野遗址,也是青藏高原腹地首次发现具有确切地层和年代学依据的旧石器时代考古遗址,对于探讨青藏高原人群迁徙和文化交流具有重要意义。自 2016 年实施考古发掘以来,该遗址已出土石片、石叶等文物约 5000 件,光释光测年法结果显示,该遗址至少距今4万—3万年。

藏北草原西部平均海拔4700多米,降水量少,气候恶劣,植被稀疏,但考古发现显示,这里是青藏高原旧石器、新石器和早期金属时代文物发现的主要集中地,古人类活动相当频繁。

大湖地带,人群生息繁衍,今天的藏北,湖泊总面积占我国湖泊总面积的25%,是世界上海拔最高的内流区,也是世界上湖泊数量最多、湖面最高的高原湖区。

以色林错为中心,扎加藏布、波曲藏布、永珠藏布、申扎藏布等内流水系常年或季节性汇入腹地各个湖泊,像大地的血管和经脉一样连接起木纠错、错鄂、越恰错、格仁错、孜桂错、吴如错、恰桂错、赛布错等诸多湖泊,组成了一个封闭的内陆湖泊群。

远古的人们在湖与湖之间往来流动,探索崭新的环境,寻找更好的草场,结交更远的朋友,用石器敲击出青藏高原早期文明的节拍。由此,藏北草原的众多湖泊特别是大湖成为早期古人类生产生活、社会交往的区域中心,在中华文明多元一体演进格局中留下了重要印迹。

河

百川汇流

巍巍雪山环绕,滔滔江河奔涌。

那曲,作为最能代表藏北的地区之一。藏语中的“那曲”,蒙古语称为“喀喇乌苏”,汉语则译为“黑水”或“黑河”。长期以来,“那曲”“喀拉乌苏”“黑水”“黑河”等名称一直沿用。从历史角度来看,“那曲”地域名称的变迁与演化,经历了多个历史阶段的沉淀与转化,蕴含着深厚的社会背景与文化脉络,生动体现了各民族的交往交流交融。

最初,“那曲”指代范围相对狭小、具体,相当长时间内只是作为一处河流名称而存在。正是这条河流滋养了藏北草原。从元朝到明末清初,随着生活在青海、新疆的蒙古各部等经唐古拉山进入拉萨,藏北地域的地名开始越来越多地具有了多民族文化色彩,也从一个侧面体现了中央王朝对边疆地区的治理成效。

清代,那曲见证了维护国家统一的重要历史时刻。清康熙五十六年(公元 1717 年),居住在新疆的蒙古准噶尔部占据拉萨。康熙帝两次派兵“驱准保藏”,恢复西藏秩序、维护边疆稳定。由此,清朝中央政府进一步加强了对西藏地方的管理,也促使那曲成为了西藏的“北大门”。

西藏和平解放后,这一地域名称又经历了黑河基巧办事处、黑河专区、那曲地区到如今那曲市的政区变化。从“那曲”到“喀拉乌苏”,再到“黑河”,最终回归“那曲”,每一次名称的变化,不仅是语言形式的更迭,也是历史脉络的延续,更承载着特定历史时期的政治、文化与民族关系,反映了不同民族在这一地域的互动、融合与共存。可见,那曲地名的演化过程既是地域名称的演变史,也承载着多民族共同书写的地域记忆与文化认同,生动展现了那曲市作为文化交汇之地的独特魅力与深厚底蕴。

路

汉藏金桥

长江和怒江的源头区域就位于藏北草原。在过去,河流上源有很多渡口,像拜都渡口、班禅渡口、白塔渡口、七渡口等等。这一个个渡口与唐古拉山脉的一个个山口相连,便勾画出了一条条进出藏路线,联系着高原大地与中原各地。如果说桥梁是承载着行人往来、连接两岸的短距离道路,那么经渡口、山口一直延伸的路,就是沟通西藏高原与祖国各地的长距离桥梁。

驮铃阵阵,古道悠悠,藏北的一条条路,在促进交流与沟通方面发挥着重要作用,带来了便利、希望、吉祥和繁荣。

在藏族人民心中,这每一条通往祖国各地的道路,都显得尤为珍贵,就如同黄金一般宝贵,就如同桥梁一般关键。人们便形象地称之为“汉藏金桥”或“汉藏黄金桥”,代表着汉藏各民族之间深厚情感和历史联系。

那曲市的地名文化具有浓厚的古道色彩、深入的文化交融。像甲蕃卓拉木(汉藏通道)、甲蕃冲拉木(汉藏商道)、甲蕃拉木钦(汉藏大道)、甲拉木(通往汉地之路)、恰拉木(茶路)、竹贝加拉木(客商大道)、索拉木甲格(蒙古大道)、金珠拉木(解放路)等民间的古道叫法,都烙刻着各民族交往交流交融的印记,与“汉藏金桥”一样,是汉藏各民族交融千年大通道的历史记忆,是重要的线路文化遗产。

“汉藏金桥”并非指哪一条具体的线路,只要哪一条路占据历史舞台、发挥重要作用,西藏的人们便赋予这一美好的寓意,泛指其在沟通西藏地方与祖国各地及在沟通藏族与兄弟民族关系中发挥桥梁纽带作用,像唐蕃古道、清代川藏官道都有着这样的美誉。

在当地的民间口传记忆里,像文成公主、蒙古人、青海商人、十八军战士都在藏北草原留下过足迹和故事,串联着中华千年时光,沟通着神州千里河山。这一条条纵横草原的道路都是连接雪域高原与黄土高原、华北平原、北方草原的桥梁纽带和重要通道,不断见证着人们开拓高原的卓越能力,展现着藏北区域的流动联动互动与交往交流交融,激昂着与历史一同奔涌的时代脉搏和建设豪情。

在各个历史阶段,藏北都是连接高原与祖国各地的重要交通廊道和高地。到了今天,青藏公路、青藏铁路、国道317线、国道345线、国道349线和通信、电力、油气等“生命线”穿境而过,这既与历史上的道路发展一脉相承,也在历史的变迁中不断奏响着时代新声。

草

希望原野

曾经,藏北的牧民居荒原、旷野,“逐水草、事畜牧”,草地畜牧业是他们赖以生存的传统生计方式。

“人靠畜,畜靠草。”这是藏北牧民对草—畜—人关系朴素而准确的概括。广袤的藏北草原上,主要有“邦杂”草和“纳杂”草两类。前者生长在平地和山坡上,后者生长在河流两旁和沼泽地带。“三月草发芽,四月黄绿杂,五月山川青,六月草丰盛,七月草花开,八月草尖黄,九月遍地黄。”牧民们早已将牧草的生长规律熟记于心。

而藏北草原的牲畜种类主要有牦牛、绵羊、山羊和马。以前的牧民,在这里过着逐草而居、靠天养畜的游牧生活,放牧的场景刻画在那曲民歌中:“牦牛是山崖的装饰,在那山崖上,牦牛多么威武;绵羊是草场的装饰,在那草场上,绵羊像白云朵朵;马是坝子的装饰,在那坝子上,骏马像彩虹闪烁。”

每逢草原夏季,雨水丰沛,绿茵如毯,牦牛成群,正是生产牛奶、酸奶、酥油等畜产品的好时节。夕阳斜下,暮归之时,挤奶、补饲,牧人的辛勤劳作换来了一天的满满收获。

时至今日,此情此景,依稀如昨,但牧民们的生活却发生了巨大变化。

2006年,西藏自治区启动“农牧民安居工程”,那曲市作为西藏面积最大、海拔最高的地区,累计投入23.6亿元,新建改造住房4.2万户,惠及16.8万人。

近年来,那曲市各级政府根据高寒牧区的实际情况,一体推进牧业生产、牧民生活、牧区生态和基层治理提质增效,持续推进高寒牧区发展新实践。

从马背、摩托到汽车、火车,从帐篷、土房到新居,从土路、柏油路到高速公路,再到随处可见的5G基站信号塔、电网铁塔、电商驿站……“真是天翻地覆的变化!我们的幸福生活节节攀升!”伴随着时代的发展,藏北牧民们的获得感、幸福感、安全感日益增强。

藏北草原,以山为脊柱,以湖为摇篮,以河为血脉,以路为纽带,以草为根基,在漫长的时光中塑造了独特的地理格局与文明进程。从尼阿底遗址的石器敲击,到今日公路铁路的纵横延伸;从游牧民族的逐水草而歌,到安居乐业带来的崭新生活,藏北草原始终以其博大的胸怀,融合着传统与现代,持续书写着生态屏障、交通枢纽与文化熔炉的壮丽诗篇。

这片土地,不仅是地理意义上的“大道通衢”,更是各民族交往交流交融、共同迈向繁荣发展的希望原野。