四川民族学院郭重曦绘

四川理塘如今文旅知名,因藏族青年丁真为人熟知。而在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我想起了这片土地上另一批青少年。

1940年7月7日,七七事变三周年,川西高原群峰仍有盛夏残雪,理塘草原的风却褪去凛冽,带着暖意掠过牧场街巷。当时的西康重镇理化县(今四川甘孜理塘),正以朴素行动,将雪域赤诚汇入全国抗战洪流。

彼时的理塘,是连接内地到西藏的要地,也是抗战大后方的一隅。前线将士浴血奋战的消息传到这里,“汉康商民”率先捐款,写下边疆爱国答卷。当地驻军《戍声周报》,用油墨定格了这份珍贵的“七七献金姓名表”:

蒲鑫金捐法币贰拾元,刘自省、庆和各拾伍元,冯万镒、赵均生各拾元,贾忠玖元,郭大成、罗泗芳、彭错堂开、杜鹤林、杨国栋、贾孚富、牛烈,以上每人伍元,周荣孝、张金声各肆元二角,官文通、王际发、汪安民、翟敬如、黄海清,以上每人贰元,吕明章、白志忍、洛松、阿宅、噶松竹马、张阿刀、阿却丹珍、阿兄、宋玉林、郝桂花,以上每人壹元肆角,王三省、洛朱、孙庆荣、李耀宗、王三槐、刘银山,以上每人壹元,洛绒彭错、缪占云、官孝华、史殿臣、柏龚、吴焕秀、阿贞、杜文华、王振铎、姜大兴、潘永富、向柄楠、阿力,以上每人伍角,李淑芳、彭错、宅仁桑生、阿珍,以上每人贰角伍分,大吉、韩玉成、汪修、徐文志、杨喜、阿贞、夺吉、昂翁、阿打,以上每人贰角,孙四女、罗铭轩、赵清平,以上每人壹角。以上六十五名,计收法币壹百陆拾贰元。

在这份名单里,有汉族商户的名字,还有洛松、阿宅、噶松竹马、阿却丹珍等十多位藏族商户的名字。他们或许是在街头售卖酥油与糌粑的摊贩,或许是经营藏毯与茶叶的小店主,捐出的钱款里,既有贾忠的九元、郭大成的五元,也有阿贞、夺吉、昂翁仅有的两角——那两角钱,可能是他们攒了数周的零碎收入,却毫不犹豫地捧出来,只为让前线将士多一口干粮、多一件御寒的棉衣。数额有别,赤诚却等值,恰似汉藏情谊在烽火中紧紧交织,不分彼此。

更令人动容的是,这份赤诚不止在成年人心中流淌,还在理化小学孩子们的眼眸里闪光。虽然他们在草原远离抗战前线,但通过学校教育等对抗日战争有着清晰的认知,对日本侵略者的暴行恨之入骨,早就想尽力为保卫国家做出自己的贡献。

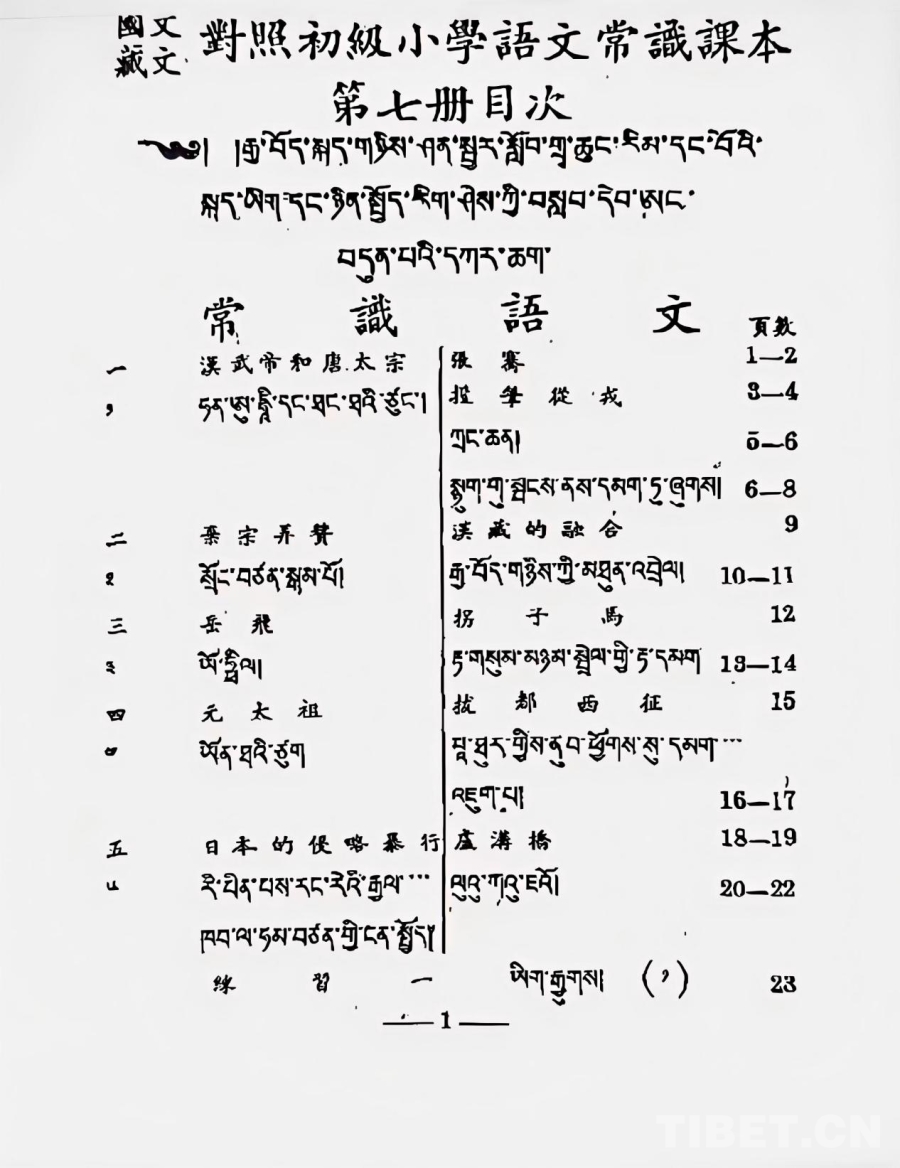

图为边疆地区语文课本,内容涉及到抗战内容和中国历史名人(喜饶尼玛提供)

这天,在两所小学简陋的教室里,103个孩子用稚嫩的双手,托起了对抗战的支持。

《戍声周报》一个不落,记下了每一个名字:

西康省立理化小学学生七七献金姓名表

罗绒泽仁、松射着马、单贞、阿章、曲贞、彭错翁家、扯那母、昂翁劣西、仁贞拉母、米珠、谢文渊、格绒俄母、劳节那母、泽里庸章、松射格绒、土登、阿土、阿诺、阿扯、余马罗宗、得云英、阿真、格绒拉孟、格绒着马、波车、格松那母、当真泽批、曲喜、邓珠、王泽批、阿区、所绒那母、阿生、阿泽却贞、刘少华、张明从、降央、克珠、李淑芬、王云和、泽翁着马、孙学林、阿根、李玉莲,以上肆十四名,每人捐洋贰角,共收捌元捌角。

西康省理化县县立小学学生七七献金姓名表

赵俊夫法币贰元,宋香芸、冯琼霞、汪素蕙、刘玉莲,以上每人壹元,曹素芳、史永康各伍角,雷树雨、张竟成、郑述成每人四角,伍寿康、王忠、佘树康每人二角五分,罗方兴、向淑贞、聂建忠、金蔚康、杜学文、邱仲康、李国栋、欧珠、丹贞汪青、丹贞彭错、觉嗓、一噶、阿洛、罗方昌、吴建民、王德馨、徐康民、雷民生,以上每人贰角,何兰玉一角伍分,李克明、宅仁竹马、丹贞竹马、不朱日琴、贾存信、朱却错、杨伯祥、彭错降央、刘建秋、王孝、何建康、孙长寿、阿诺、仲噶、宋国斌、陈秀英、阿车、杨喜、阿称、格木、着马拉母、马莲香、丹贞纳母、徐康治、谢桂香、崔群羊,以上每人壹角。共伍十八名,计收法币壹拾伍元叁角。

……这些名字里,省立小学中有35个能辨认出藏族身份,9人或为其他民族。县立小学中有18名藏族,其他40名为其他民族。他们也许刚放下牧场上的牧羊鞭,衣摆上还沾着草原的泥土;或许刚结束晨读的语文课,指尖还留着墨香。每人两角“洋钱”,44份两角凑成了八元八角——这笔钱或许买不到一支步枪、一发子弹,却装着最纯粹的决心:“不让豺狼闯进我们的家”。其数虽微,足以发扬中华民族抗战之精神。实属难能可贵。他们或许还不能完全理解“抗战”二字背后的沉重,却在课本里读懂了中国各民族是一家,从老师的讲述里知道,千里之外的叔叔伯伯们,正在为守护包括理塘草原在内的每一寸中国土地而战斗;他们的汉语还不够流利,却用行动说出了最真挚的心声:我们和祖国,永远在一起。

理塘的献金故事,不是孤立的片段,而是藏族儿女整个抗战历程的生动缩影。在这场关乎民族存亡的战争中,藏族同胞的爱国实践有着深刻的精神脉络。这些平凡的人让“守护家园”的认知从乡土扩展到整个中华大地;又在共赴国难的奋斗中,深化了中华民族共同体意识,让“我们同是一家人”的信念扎根在雪域高原的每一寸土地。彼时,从西康到西藏,从商人到牧民,从僧侣到孩童,藏族同胞都在用自己的方式支援抗战:商人们捐出经营多年的积蓄,牧民们赶着牛羊支援前线物资,僧侣们在诵经祈福的同时募集善款,就连偏远牧场的老人,也会将自己珍藏的酥油、青稞交给募捐队伍。他们可能不懂反侵略战争的后勤支援,却用最真诚的行动诠释着“天下兴亡,匹夫有责”。

正如《蒙回藏族联合慰劳抗战将士代表团告前方将士书》中所写:“我们都是边疆人,来自遥远的地方,我们的宗教语言习惯虽有不同,但我们同是中华民国的国民,都是一家人,有着一条心……中华民族本来是整个的,其中固也分出若干旁支别系,那就好比手足枝叶一般,都是构成整体的一分子,合则两利,离则俱伤。”这段话道出了所有边疆同胞的心声。理塘县那份名单上鲜活的名字,那些数额不等的捐款,本质上都是中华民族共同体意识的生动体现:它们证明,中华民族的团结,从来不是一句空洞的口号,而是在危难时刻能凝聚起磅礴力量的精神纽带;藏族儿女的抗战贡献,也不是历史的注脚,而是中华民族团结奋斗精神中不可或缺的光辉篇章。

八十年过去了,理塘草原的风依旧吹拂,格聂雪山的雪依然洁白,那份写在泛黄纸张上的赤诚却从未褪色。洛松、阿却丹珍的善举,罗绒泽仁、曲贞的童真,早已化作雪域高原历史的一页,提醒着我们:中华民族凝聚力,已印入各民族携手走过的每一段艰难岁月里;祖国的山河无恙,离不开每一个平凡人在危难时刻的挺身而出。这份跨越民族、跨越地域的爱国情,既是过去我们战胜一切艰难险阻的力量源泉,也是如今我们继续砥砺前行的精神财富,永远在中华大地上熠熠生辉。(中国西藏网 特约撰稿人/喜饶尼玛)