图/程泉、戴显婧、受访者提供

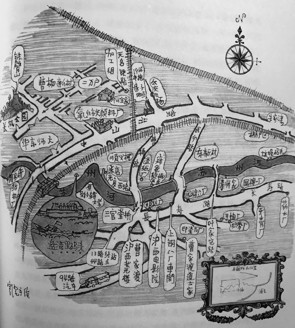

金宇澄手绘图

图/程泉、戴显婧、受访者提供

金宇澄,上海作家,《上海文学》执行主编,被称为小说界的“潜伏者”。2012年以满纸沪语完成了一部描写上海市民生活的长篇小说《繁花》,被评为中国小说学会“2012年度中国小说排行榜”长篇小说第一名。2013年12月4日,《繁花》获首届鲁迅文化奖年度小说奖。2015年8月16日,《繁花》获茅盾文学奖。

周佩红在《迷夜·光斑·人生观望》一文中,把金宇澄的小说概括为:以丰富的感觉思维、薄弱的理性把握创造出一种文字意境,迷离在黑暗中,“迷夜,像是金宇澄小说的一种模式”,作者看生活,始终保持一种层面的、有距离的观望姿态。

《繁花》斩获茅盾文学奖后,金宇澄曾说:“写了《繁花》,我越来越不明白上海,它虚无,一直是深不可测的一座原始森林,我一直在雾中,站在有限范围里,只看清一点附近的轮廓。”如他所言:人根本无法完全了解他人,人不是上帝,越是详细的内心表露,越表现出更大程度的虚假。比如我们谈起的“新小说”,注重对“人”的研究、对“人”不可知的强调,如果遮蔽内心,就是一种继续探索的方式,文学的欺骗性、全知视角的害处,则给读者一种暗示——人是完全可以被作者了解的,其实根本做不到。

金宇澄的视角是审慎的,极度清醒。他认为,作者不可能无所不晓,只凭过往的影像与经验,范围是狭窄的。“在我而言,只能尽可能记录所熟悉的人事,只能如此。这些狭窄范围里,等于福克纳邮票般大小的故乡——我的范围比邮票还小,能把这一小块描绘出来,已是很大的收获了。”

多年来,作为文学杂志的主编,这种疏离的姿态,也许与职业特性有关。“编辑和作者,是不一样的两种人,每天做不一样的两种事。编辑过眼各种来稿,以后他如果动念写小说,最清楚的,应该是立刻想到当下写作的情况,会更清楚‘写什么’‘怎么写’。他就这么天天等待、寻觅、掂量稿子,主要是经验告诉自己,什么是‘一般’,什么是‘特别’。而作者呢,活在另一种状态的世界,往往看了一肚子的经典,却只考虑自我状态。”

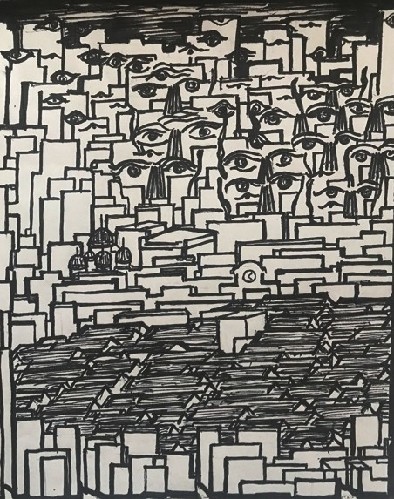

2019年3月30日,金宇澄应邀在新加坡开展了专题讲座,此时话题早已不是《繁花》,谈的更多是《繁花》之后他的思考和他的新天地。他也开始接触自己不熟悉的那部分——画画。他画了《繁花》的所有插图,后来又开始创作版画。

从2012年至今,在谈论《繁花》的过程中,金宇澄对自己的写作有了越来越深刻的总结和提炼。所以这次讲座,他一开始不是讲理论,而是讲他读过的各种东西,从笔记体杂录、坊间故事、居委会记录、派出所档案到自己的回忆片段。随着一个个故事的讲述,发手纸给路上美女的怪异富翁,旧货店的狼狗,上海地下室的现代白毛女,装满镜子的水晶宫……他所讲述的正是叙事的种种魅力。

写作属于城市的生存样貌

Q:这些年一直在坚持上海话写作,你觉得它的意义是什么?

A:这个“上海话”,需要打引号,因为它已经是改良版的上海话。为什么会坚持“上海话”写作,是因为我们几代人接受的都是普通话的写作教育,写作这件事,用的也是普通话思维,你几乎不可能用上海方言作为母语背景来讲上海故事。偶然机会,我通过网名“独上阁楼”在弄堂网进行写作,用上海方言写作特别亲切,表达的语境也很自由。地方语言像小河一样活泼,是水土自然的滋生,不受任何约束。《繁花》中有大量的人物对话,就对话写作而言很难,方言在语法以及节奏上,有它自己的优势。文学最讲究的就是语言,需要个性化的语言表达,在西方也有不少作品是用方言写作的。我觉得,方言对一个作家而言,就是他土生土长的语言,也提供了最自由流畅的表达情境。它的节奏以及语言习惯,甚至是思维方式,都会成就一种辨识度很高的语言特性,而文学就是语言的艺术,语言要生动,要有鲜明的个性特征。

Q:《收获》执行主编程永新对《繁花》的评价是:它建立了一座与南方有关、与城市有关的人情世态的博物馆。你觉得城市和人的关系是怎样的?

A:我看过郭沫若之子、著名建筑设计师、摄影家郭博拍摄的1993年的上海,我发现那个年代的上海和现在总有一些地方很不一样。究竟哪里不一样? 我发现是建筑的外立面不一样,那时候的建筑没有空调外机。通过影像,我们可以对照上海的过去与现在,你会发现它有很多变化。这些不同,如果不是通过具体的影像记录,也许你自己也很难一一发现。而从语言发展的角度,上一代上海人的沪语发音和语言习惯也在经历着变化,《繁花》里的饭局变成城市人最重要的社交之地。在和平年代,上海每天经历的巨变,都落实于普通市民的世相、生活样式一点一滴的细微更替。城市改变了人的生活方式,而人也在影响这座城市的发展。《繁花》强调了属于城市的生存样貌,比如书中经常有的“不响”,提出了我们经常的沉默,我们常常保持种种无言的状态,以及小说和生活里从不间断的“饭局”,都是挥之不去的时代特性。为什么我们常常保持无语,为什么我们任何理由都可以形成饭局? 沉默、饭局的无意义,反映了一种意义。而且大量的俗世故事中间,有很多人出面讲自己的立场和判断,这些自说自话,是时代象征,是时代人群、城市人群的声音,它是很有意义的。

Q:在作品《回望》中你重述了父辈的故事,你觉得不同代际之间,人们对上海这座城的认知有不同吗?

A:人们对于一个城市的认知,基于它的背景、社会状态,以及与每时每刻发生的事密切相连。文学所要表达的正是城市经历变化时人们产生的反应。像我的父亲母亲,在当时的时代背景下,其认知是那个时代的产物;而现在的年轻人,他们所面临的生活境遇、面对的问题,也应该反映在我们当下的文学作品里。《回望》这本书,是非虚构的作品,其实我想表达的是我们依然在关心着父辈们曾经发生的事,关心上一代的故事,他们在家国背景下所面临的选择。现在的八零后、九零后是在父母呵护下长大的一代人,他们可能很少有机会回望父母,了解他们的成长经历、所接触的时代。我的建议是,他们应该去关心上一辈人的成长轨迹,从父辈身上学习更多的经验。如果你从事文学的话,要关心上一辈;哪怕你不从事文学,也要关心上一代人的生活。你需要了解我们从哪里来,这就是中国人的文化根源,于此才能知道你将去往何处。从事文学创作的话,只有了解父辈的历史,你才能创作出更有层次感的作品。在小说《碗》里,我描述了上世纪五十年代和八十年代两代人的纽带和境遇,试图写出两代人不同的状态。这些年轻人的存在,使得老故事充满生命力。表面上看我是在写往事,但这种过去是由更年轻的一代人来继承。把不同年龄和际遇的人放在同一个舞台,这是我一贯的审美方式。只有这样,他们之间才会产生层次和味道,这样的故事才有厚度。

只写最熟悉的那一小块儿上海

Q:可以聊一下你对目前上海文学生态的理解吗?与国内外其他城市相比,上海处于什么样的位置?

A:根据上海的城市特性,它经常会涌现很多奇思妙想,这是文学界积极的风向标。上海也有很多优秀的青年评论家,这在其他城市是没有的现象,侧面说明了上海的青年文学力量有着丰厚的土壤。在2018年9月,九零后女作家王占黑凭借处女作《空响炮》获得首届宝珀·理想国文学奖。这个奖项旨在发掘和鼓励优秀并具潜力的青年华语作家,我有幸成为评委。王占黑就是上海文坛的新兴力量。上海拥有这种魔力,让优秀的青年文学力量聚集于此。这里有优良的文学传统,我乐观其成。虽然很多声音在说,文学已经被边缘化了,但是从我的了解来看,我压根不担心这一点。在上海,各种文学的线下集会、读书活动每周都在如火如荼进行,比如国际文学周、思南读书会、上海书展……借助现代化的网络,各种传播手段也很丰富。如今,实体书店已经呈现回暖态势,它会将人们的阅读需求从线上拉回线下,让纸质阅读重新回归到人们的生活场景里。

Q:你说到实体书店回暖,对文学出版有何积极的影响?

A:现在,在出版领域有一个大背景,对文学创作的打击很大。文学作品在线上书城的折扣力度太大,导致实体书店以及出版社的盈利状况受到很大影响。对于新书出版,是否应该设立一定的定价保护,否则长此以往会扼杀作者文学创作的积极性。而另一方面,因为线上销售总有折扣,导致书籍定价也跟着水涨船高,有水分,从整个出版生态来看,属于恶性循环,并不是一个良性的业态。

Q:作为文学杂志的主编,怎样扶持青年作家展开创作? 你觉得有什么好的方法可以激发年轻人的创造力?

A:比方说我所在的《上海文学》,或者《收获》杂志,现在拥有大批的九零后作者群,我们都在密切关注着上海青年作家的文学创作。上海的青年文学力量包括青年小说家,也包括青年评论家。前面,我说到文学创作,年轻一代要关心上一辈人的生活。文学就是一个回望的姿态,它是起点,滋润了新青年一代文学创作的土壤。而现在,随着年轻人兴趣的多元化,在文学创作领域也更加呈现多元性,创作的分类根据现代人的兴趣点更为细分。你也会发现,新生代的文学作品特别具有创新意识。比如说,被外界称为中国原创“新一代悬疑小说旗手”的青年作家蔡骏,也包括获得宝珀·理想国文学奖的王占黑,还有周嘉宁、钱佳楠、张怡微,他们的创造力特别打动我,让我看到了青年一代的变化,属于青年一代的姿态。他们的文本结构非常特别,他们以各自的主张、所在处境和位置,来表达自己的经验、对世界的看法。立足于上海本土,他们笔下的上海和我们老一代的上海截然不同。例如周嘉宁,在创作中并不刻意凸显上海特色,她的兴趣不在于此,却在人物内心的刻画中体现了这一代人的复杂性。张怡微是更接上海地气儿的作者,小时候住在工人新村,关注到上世纪五六十年代的上一辈人,回望父辈的过往,视角冷静平和,且不大悲大喜。

Q:你说过,人生犹如一片亚马孙热带雨林,深处更有深处,对你来说,文学的领地是否也是如此,深处之后亦有更深处?

A:倒不是说永无止境,仅仅是一个深度问题,实际上每一个人的视野都很有限,受限于他的成长环境、个人经历,因此就会对世界产生不同的看法。就像说,一个人的名片抬头是博士,但并不等于说博士什么都知道。其实,他就是在自己的专业领域知道得比你们多而已。作家也是如此,我写上海,只写我最熟悉的那一小块儿上海。这么微小的一部分,只代表了亚马孙热带雨林里最微小的一处视野,作为作家,我也只能写我最熟悉的那部分东西。小的时候,我以为作家无所不知,能够通过上帝的视角去观察整个人类,但其实不然。若想了解人性、看透人性,何尝容易? 到了我这把年纪,依然不可能完全了解一个人。这一点,我无法胜任。而我的文学观念是让人物说话,究竟他们说了什么,留下了什么,我没有资格做评论,只能由读者自己做判断。

Q:文学应该保持个性特征,在当今时代,它的价值应该体现在哪里? 作为一个文学家,又该何为?

A:我在读者眼前慢慢写成《繁花》,很“奢侈”,因为时刻可以参考读者的各种议论,因此非常清楚当前读者真的是“藏龙卧虎”,这个过程,并不是一般的“作品朗读会”,诵读成书,得不到什么改进意见。如果回到类似连载的传统,每天写一节就面向读者,更容易明白所谓“低位写作”的好处、“诸位看官”的重要,这是体会。一旦越过自己的叙事范围,说了外行话,读者都心知肚明,他们向来比我更聪明,更了解这个世界。在这个时代,对作家的考验非常大。你走的每一步都要脚踏实地! 我是这么要求我自己,我只关注自己的那一亩三分地儿。不了解的领域我不会乱写,现在的读者太聪明了,我只能老老实实创作,心存敬畏。